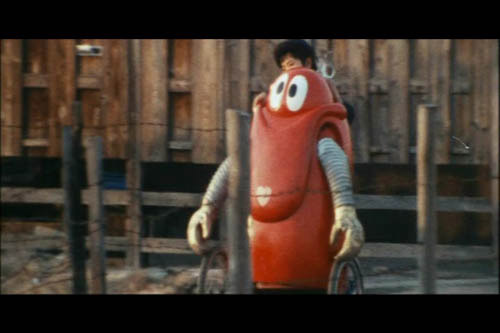

ロボット刑事 (全26話) Robot Detective

1973年 特撮 4ツ星 ロボット:自律型 刑事・警察 @石ノ森章太郎「Kに恥じないだけの人間が、どれだけいるだろうか?」

あらすじ

相次ぐ不可能犯罪に対応すべく、警視庁は特別科学捜査室にロボット刑事K(ケイ)を配属させた。コンビを組まされたベテラン刑事の芝は、Kを「機械野郎」と毛嫌いするが、その分析は的確だった。

不可能犯罪は、《バドー》という犯罪組織がレンタルするロボットによって引き起こされていた。Kと芝刑事は協力してロボット犯罪に立ち向かう。

バトーは邪魔者Kを排除するため、その産みの親である「マザー」を標的にする。マザーを破壊すれば、Kを修理できるものはいなくなるからだ。一方、芝刑事もマザーはバトーとつながりがあるのではないかと疑いはじめた。Kはマザーに真実を問うが、マザーは答えない。Kは混乱する。

マザーは何者か? バドーはなぜ犯罪を助長するのか? そしてKは、人間の仲間として受け入れてもらえるだろうか?

バドーはロボットをレンタルするだけ

おもしろいのは、悪の組織が犯罪を起こすのではなく、犯罪者に実行手段(ロボット)をレンタルするだけってところ。モノを盗んだり、人を殺すのは、あくまでも人間なのだ。犯罪者は決まって、「やったのは自分じゃない」とか「バドーに脅された」と言い逃れする。「刺したのはナイフであって自分じゃない」とか「ナイフを売ってる店が悪い」と言っているようなものだ。ロボットを介在させることで、人間の不条理さが浮かび上がる。じつにSF的だ。

だれがロボットの心を知るだろう

バドーの首領もマザーも人間だが、その内面は荒れていた。人間の身勝手さが渦巻く中で、Kの人間性がきわだつ。

Kの外見はごついが、その声はやさしく、とても低姿勢だ。芝刑事にどやされて、いっつも「すみません」と詫びてばかり。Kは人間を守りたいが、醜悪な犯罪に手を染めるのも人間だ。その矛盾をKは嘆き、詩を書く。恐ろしいほどの人間性だ。犯罪捜査の道具であるKに、「こころ」は必要ない。しかし犯罪捜査のために、人間心理を理解する機能は求められる。ここにKのジレンマがある。

漫画版では、バドーの首領が犯罪シンジゲートを作るのに、唯一不要と判断された設計図からKが作られている。悪から捨てられたものが正義になる構図はおもしろい。

しかし、だれる

中盤でやるべきことは決まっているのに、うまく描かれない。芝刑事はいつまでも頑固だし、バドーはみずから犯罪に手を染め、アイデンティティを失う。このころの特撮は長期的な展望を立てられなかったから、ゆるやかな変化は難しかったのだろう。

よって終盤は急展開だ。謎は明かされるけど、駆け足すぎる。バドーを倒して、存在理由を失ったKの描写もあっさり。画竜点睛を欠く。

漫画版について

石ノ森章太郎のマンガ全2巻も貸してもらった。テレビ版の原作と位置づけられているが、テレビ版とは異なるアプローチで描かれている。戦闘シーンは少なく、よりシビアに、より陰鬱に仕上がっている。

芝刑事になじられても、Kは犯罪者を見つけることで信頼を得ようとする。しかし人間の邪悪さはKの想定をうわまわり、ショックを受ける。マザーにも隠し事をされ、Kは精神的支柱を失う。やがてKは、自分を見た目で判断しない盲目の少女に恋するようになる。

いやぁ、おもしろい。石ノ森章太郎はこういう悲哀を描くのがうまい。しかし石ノ森章太郎の作品の多くがそうであるように、終盤は急展開になる。投げっぱなしじゃないけど、もうちょい時間をかけてほしかった。テレビ版に比べ、マザーも恋人も失ったKの「その後」が気になる。

受け継がれる魂

『ロボット刑事』(1973)は傑作とは言えないが、とても印象的な作品だった。その魂は、『ロボコップ』(1987)、『機動刑事ジバン』(1989)、『特捜ロボ ジャンパーソン』(1993)といった作品に受け継がれている。しかし私は、もう一度、ロボット刑事を見たい。

とはいえ、21世紀の現代にロボット刑事を復活させることは難しい。科学技術、コンピュータの知識が普及したせいで、自立判断できるロボットはかえって現実味を失ってしまった。仮に優秀なロボットが開発できたとして、人間の行動を制限する「逮捕権」を与えるかどうか、ロボット刑事が優秀でも無能で困る警視庁が協力するかなど、解決すべき問題は多い。

しかし現代社会は奇妙にゆがんでいるため、「完全公平なロボットに裁きをゆだねる」という展開もあるかもしれない。そう考えると、ロボット刑事の復活は不可能ではないだろう。

だれか、リメイクしてくれないかなぁ。