【ゆっくり文庫】日本の民話「火ともし山」 Mount Hitomoshi from Old Tales of Japan

2020年 ゆっくり文庫 ファンタジー 日本の民話 日本文学

089 愛は湖を越える──

湖の東と西に別れた恋人たち。若者は毎晩山で火をともし、その火を見て心を通わせようと諭す。しかし娘は我慢できず、闇の中へ駆け出した。

原作について

日本の民話「火ともし山」

「火ともし山」は長野県の民話。【まんが日本昔ばなし】で知った。泣けるエピソードとしてピックアップされるから、ご存じの方が多いかもしれない。

おなみは魔物になったのか? 高速移動、耐久力増加、冷気無効、赤熱化などの現象はあったが、魔物と断じていいものか。内面はひたむきな少女であり、殺害はやりすぎに思える。

しかし若者の視点で見ると、おなみの変化は怖かっただろう。心まで魔物になって自分や家族に災いをもたらすかわからない。おなみが湖の水を呑み干してしまったらどうする? 来るなと警告した。おなみに理性があれば悲劇は起こらなかった。

とどのつまり、おなみが自制できればよかったわけだが、彼女を罵る人は恋を知らない。頭がおかしくなるほど人を好きになったことも、好きになってもらったこともないのは、「よかったね」としか言えない。

好きな人を追いかけるもよし。

魔物と添い遂げるもよし。

答えは人それぞれ。しかしそのとき自分が選べる道はひとつ。だから民話で心をトレーニングしておこう。

調査と考察

まんが日本昔ばなし #0198 火ともし山

放送日:1978年(昭53)02月18日

演出:漉田實 文芸:漉田實 美術:馬郡美保子 作画:上口照人

出典:火ともし山

信州の伝説(日本の伝説03),大川悦生,角川書店/1976年

市原悦子さんのおなみがたまらない。純粋無垢だが、主導権をにぎっている。ひたむきな狂気が怖い。若者(あにさん)との距離感もうまい。とぼけた絵柄だが、鮮烈な印象を残す。

【まんが日本昔ばなし】の原拠「信州の伝説」は図書館に置いてなかったので未読。

※まんが日本昔ばなし #0198 火ともし山

火とぼし - 竹村良信『諏訪のでんせつ』

ネット検索すると、竹村良信『諏訪のでんせつ』の原文を掲載しているサイトが見つかった。 娘が死ぬことは同じだが、若者の行動が異なっていた。

| - | 火ともし山 | 火とぼし |

|---|---|---|

| 出典 | 信州伝説十五選/大川悦生 | 諏訪のでんせつ/竹村良信 |

| 若者 | 火をともす約束を果たさなかった。 | いつもとちがう場所(小坂観音の上)で火をともした。 |

| 娘 | 待ちきれず湖に入って、そのまま溺れた。 | 水深の深いところで溺れた。 |

| 印象 | 若者は娘が、火が見えなくても湖に入ると予見できなかった。 | 若者は、明瞭な殺意をもって娘を誘導した。男が悪い。 |

ちがいから学ぶ

【まんが日本昔ばなし】は不幸な事故と解釈できるが、殺意を強調したい。しかし事前に警告することで、積極的な殺人ではなかった。

若者がもっと強く警告すれば...

娘がもっと冷静であったなら...

どっちにも取れるようにしたい。

【まんが日本昔ばなし】と【火とぼし】には、娘が火の玉になって湖をかき分けるシーンがあった。私は娘を魔物と思いたくない。人間ができる限界やや越えたあたりに留めたい。

おおよそ娘視点で描かれるが、若者視点のほうが学ぶことが多いのではないか?

こうした取捨選択を経て、文庫版台本ができあがった。

コメンタリー

若者とおなみのカップルは、かなこ&さなえで決まった。文庫劇団において、かなこのしめ縄は成熟の証だが、今回は特徴として残した。

状況説明

Google Earthで諏訪湖をクローズアップする。いかにも実際にあった出来事のような演出だが、東之村や西之村は存在しない。【火とぼし】によると、東の村は上諏訪。語り部の浜銀重さんは岡谷市湊花岡在住だった。よって上諏訪と岡谷市としたが、テキトーな配置である。

私は何度か諏訪湖を訪れているが、そのたびこの民話を思い出す。まぁ、諏訪湖でなくとも湖を見るたび思い出してもらえればいいな。

※実在する地名ではない。

肉欲と恋慕

若者とおなみは未成年であろう。若者がお酒を喜ぶのは、まだおおっぴらに飲酒できない年齢なのだろう。ふたりはローティーン、中学生くらいかもしれない。

未成年だが、肉体関係はあると設定した。背を向けて、「疲れてる?」「ほんなら」と言って近づくのが作法。「えっちしたい」「しようしよう」と言うのは品がない。もちろん、肉欲だけで行動しているわけではないが、より切実な印象になったと思う。

そういえば、私の甥っ子(中学生)が【ゆっくり文庫】を見ているそうだが、大丈夫かな?

※肉体関係があると設定した。

娘の変化

娘は少しずつ様子がおかしくなっていく。走ってるときは呼吸が荒かったり、顔が赤くなるが、湖を越えると顔は白くなり、ふわふわ浮遊する。これは地に足がついてない、正気じゃできないことをやってる、という意味。

しかし浮遊してないときもある。変化が強いと、「娘は死んでるのではないか?」「ああ、魔物になったんだな」と断定されるため、やや抑えている。

※初日は時間もかかったし、呼吸も荒い。

※肉体的限界に達したあたり。

※限界を越えたもよう。

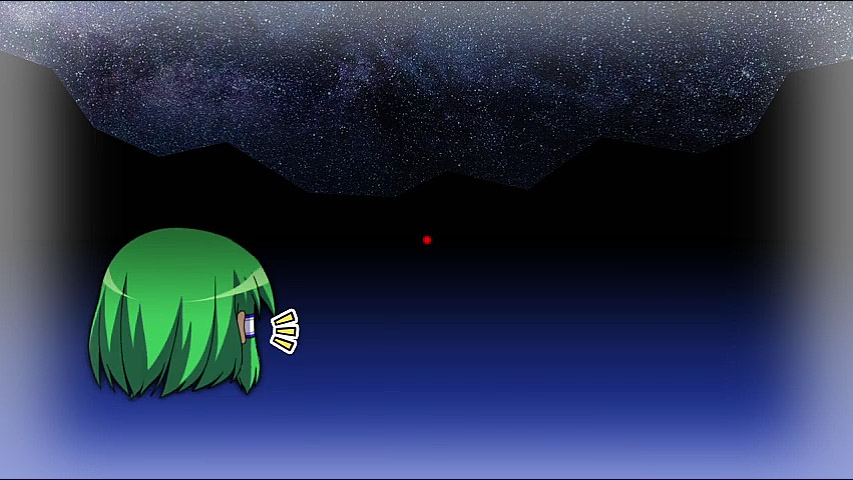

森を駆ける娘

森を駆け抜けるシーンは、木々をマスクして奥行きを出し、暗さを強調した。中世日本の夜は真っ暗だろう。娘は火しか見えないから、自分が暗い森を走ってる自覚もないだろう。

※森を駆け抜ける娘

※森を駆け抜ける娘(本編)

湖をわたる娘

娘は湖を渡ってくるが、悪いことをしてるつもりがないから、すべて明かす。結果、若者に警戒されてしまう。

娘が湖をわたるところは、暗いから視認できない。火の玉にしたくないから、娘の述懐で示した。上陸して急接近するところがこわかった。

※視覚化すると、異常性がきわだつ。

※暗転を省くと、こんな感じ。

湖の中で待つ娘

夜の海で泳いだことがあるだろうか? ちょっと沖に出るだけで真っ暗になる。もちろん浜の灯りは見えていたが、人工照明が遠ざかると闇の深さを思い知る。そして水の恐怖。昼間はなんでもないが、夜の海は怖かった。

暗くて冷たい湖の中で、火がともるのを待つ──。

そのシーンを想像して身震いした。【まんが日本昔ばなし】は画面が明るかったので、怖さ、異常さが伝わらない。このシーンを描くために、本作を作ったといえる。

娘の説明は視認しやすくなっている。星空が見えて、神秘的な感じ。しかし現実は真っ暗で、波の音がして、寒い。

短いシーンだが娘の異常さ──あるいは若者への愛情の強さを汲み取っていただければさいわいだ。

※回想シーンだから明るい。

※実際は暗い。

小坂観音は西之村より南にあるため、火が左に見えるはずだが、細けぇことは気にすんな。

没シーン:おばあちゃんの話

文庫サーバで「火ともし山」の話をして、その中で、「正解は人それぞれだけど、そのとき自分が選べる道はひとつしかない」という言葉が出てきた。これを盛り込むため、末尾に「おばあちゃんが孫たちに語り聞かせる」シーンを追加した。

孫たちはどっちが悪かったか議論するが、答えはひとそれぞれと逃げる。おばあちゃんは、「そのとき自分が選べる道はひとつ」と教える。

通して再生すると蛇足に思えたので、削除した。考察を含む民話が連続したので、ストレートに終わらせたいと言う気持ちもあった。

すわこの出演がなくなってしまったが、しゃーあない。

※おばあちゃんが語る。

雑記

短いけど、印象的な作品に仕上がったのではなかろうか。今さら言うのもアレだが、昔ばなしも【ゆっくり文庫】動画になるよ。十分おもしろい。