【ゆっくり文庫】芥川龍之介「羅生門」 Rashomon (1915) by Akutagawa Ryunosuke

2015年 ゆっくり文庫 ドラマ 日本文学 芥川龍之介

043 踏み出す勇気──

解雇され、行き場をなくした下人。盗人にするしかないが、そんな度胸はない。羅生門の上から人の気配がする。下人は正義を為すため、はしごを登っていった。

原作について

芥川龍之介

(1892-1927)

国語の授業で作品のテーマは利己主義(エゴイズム)と教わる。読むとそのとおりで、さしたる感動もない。弱い男が悪人になった。それだけのことだ。

しかし大人になって読み返すと印象が変わる。この物語は下人に感情移入できないと成り立たない。就職前の高校生や、解雇や裏切りを経験してない人には引っかからないかもしれない。

下人は羅生門の向こうへ行ってしまった。その気勢を芥川は「勇気」と呼んだ。下人は弱かったのか、タイミングが悪かったのか? これは特殊な事例で、自分(社会)に関係ないことか? あんがい深い。

翻案について

私はずっと、下人は「邪悪な老婆」に感化されたと思っていたが、そうじゃかった。

下人は寝床にも事欠いていたのに、悪の気配を感じてなぜか発奮する。これはむしろ逆で、困窮していたからこそ、正義を果たすことで満足感を得たかったのだ。正義はモルヒネのように、つかの間、現実の痛みを忘れさせてくれる。もし楼上に鬼がいたら、下人は喜んで討ち死にしただろう。

ところが、そこにいたのは「つまらない老婆」だったため、下人はカタルシスを得られず、現実の痛みに堪えきれず、心が折れてしまった。想像してほしい。もし下人が困窮してなかったら、もし昼の路上で老婆と出会っていたら、盗人になる決意なんかしなかったはずだ。

下人の心を折ったのは老婆ではなく、困窮と、正義をなそうとする勇気だった。

こうした機微は動画で表現しにくい。原文ママだと伝わらないし、あれこれ語ると冗長になる。語るところはハッキリした言葉に置き換え、語れないところは十分な「間」を挿入する。試行錯誤を重ね、これで完璧とは思わないが、ベストは尽くせたと思う。

※急にやる気になった下人(=現実逃避)

下人の勇気を強調するため、解雇シーンを対比させた。同じように心臓が高鳴り、画面が赤くなるが、解雇されたときは勇気が臨界に達しなかった。ぶっちゃければ、解雇されたとき、下人は死んでいた。あとはそれに気づくだけだ。

原作の下人は大きな面皰(ニキビ)があるが、省略した。ニキビはナルシズムの象徴らしいが、わかりにくい。なにより下人を暗愚な人物にしたくなかった。

それと原作には「正義」という言葉が出てこない。芥川龍之介のほかの作品には「正義」という言葉があるから、あえて使っていないのだろうか? むむむ。

他作品との関連付け

【ゆっくり文庫】黒澤明「羅生門」とつながるように翻案した。蛇足ではあるが、状況を説明しておこう。

都の衰微により、下人は口減らし(解雇)される。「まじめで有能な自分は大丈夫」と思っていたが、同僚たちに裏切られたわけだ。あるいは「まじめで有能」だからこそ、邪魔になったのかもしれない。お人好しの下人は、自分が裏切られた理由もわかっていない。

心が折れた下人は、以前よりウソを見抜けるようになった。その結果、検非違使が惑わされた謎を解いて、放免の罪を暴くことになったのは皮肉である。

※自分を守るため、自分を殺す(雇用を守るため、職場のエースを追い出す)

没になった「おまけ」。小説「羅生門」の話じゃないからね。

| - | 検非違使の庭 |

|---|---|

| 木樵 | ...以上が、私どもが見聞きしたすべてです。 |

| 旅法師 | どうか、公正なるお裁きを。 |

| 検非違使 | 多襄丸、真砂よ。なにか言っておきたいことはあるか? |

| 多襄丸、真砂 | ......。(顔を赤くして沈黙) |

| 検非違使 | 多襄丸の沙汰は追って申し付ける。 木樵が小刀を盗んだこと、法師が盗人であったことは不問に付す。 みな、下がってよろしい。 |

| 木樵、旅法師、多襄丸、真砂 | (退場) |

| 検非違使 | あ、それから |

| 木樵&旅法師 | ? |

| 検非違使 | そなたらに真相を諭した人物ですが、ひょっとして...... |

| 部下 | ! |

| 検非違使 | なんでもありません。下がりなさい。 |

| 木樵&旅法師 | ははっ |

| 部下 | 検非違使様。 |

| 検非違使 | 放免を呼びなさい。 |

| 部下 | ははっ! |

オラオラ伝説

解雇され、雨に濡れた下人(妖夢)は、「完璧なメイド」のルーシーを彷彿させる。下人には、シナモン入りの生姜紅茶を出してくれる人がいなかった。その後、下人はロシアにわたって、アカーキンの外套を剥ぎ取るわけだ。

悪人と善人の差は、期待するほど大きくないのかもしれない

配役について

【ゆっくり文庫】で老婆といえば西行寺幽々子か八雲紫だが、ふたりとも「藪の中」と映画「羅生門」に出演しちゃってる。八意永琳、八坂神奈子、聖白蓮はイメージに合わない。もっと小物で、掴みどころのない悪人ということで、邪仙・霍青娥を採用した。初登場である。

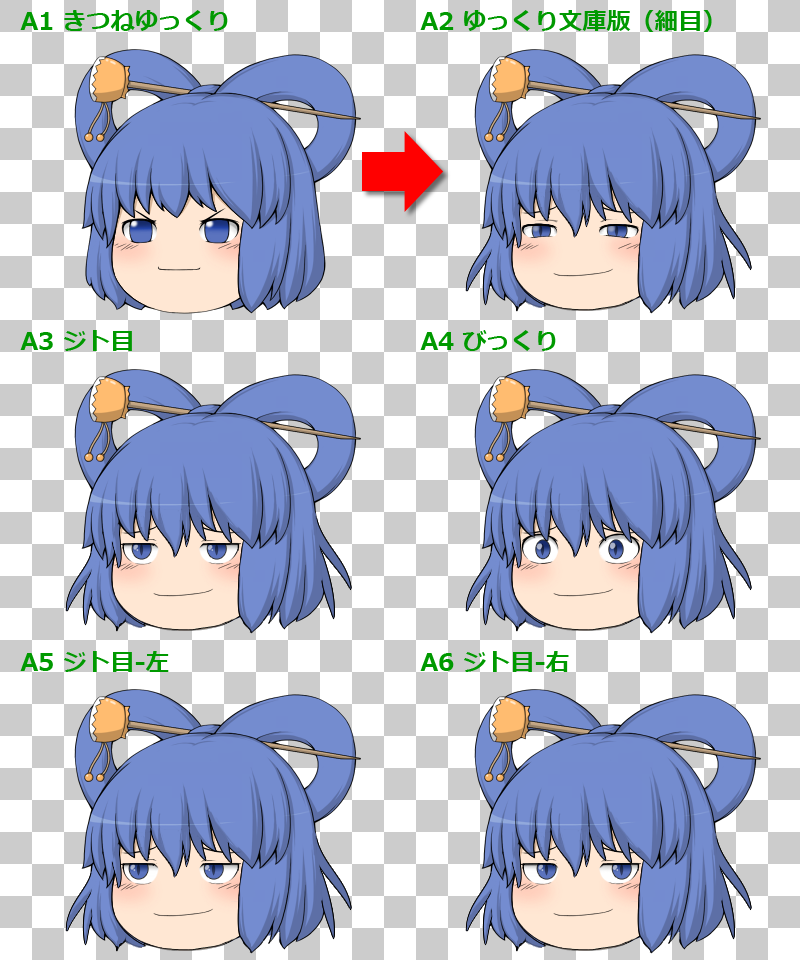

早苗の乱れ髪を応用して、髪型を変えた。合わせて目のバリエーションを増やす。オリジナルの霍青娥に近いかどうかは別にして、文庫劇団になかったタイプのキャラクターになった。

妖夢と青娥の組み合わせは、からあげ屋さんの「みょんみょんタイフーン」から思いついた。

※ゆっくり文庫版せいが

いじられる死体

霍青娥にいじられる死体といえば宮古芳香だが、「生前はインチキ商売をして、死後は老婆に髪をむしられる女」というイメージじゃない。そこで不可解な商売をして、帽子の下に髪がなさそうな 河城にとり を採用した。「芳香じゃないの?」というツッコミが予測されるが、東方ファンならわかってくれるはず。たぶん。

※死体をもてあそぶ老婆

動画制作について

【ゆっくり文庫】で最初に注意するのは動きだ。本作では「下人が梯子を登る」「下人が老婆をねじ伏せる」「下人が老婆の着物を剥ぎ取る」「老婆が門の下を覗きこむ」があって、まぁ、いつものように暗転で済むだろうと思っていた。

ところが動画にすると物足りない。ちゃんと梯子を上下させることで、位置関係が明瞭になった。ちゃんと暴力を描くことで、下人の変化が強調された。作ってみないとわからないことが多い。

絵的なおもしろさ

どうにも地味だから、「死体と自分の同一視」「死体をもてあそぶ老婆」「死体に笑われる自分」といった演出を加えた。作品のテーマとあまり関係しないが、絵的なおもしろさはある。

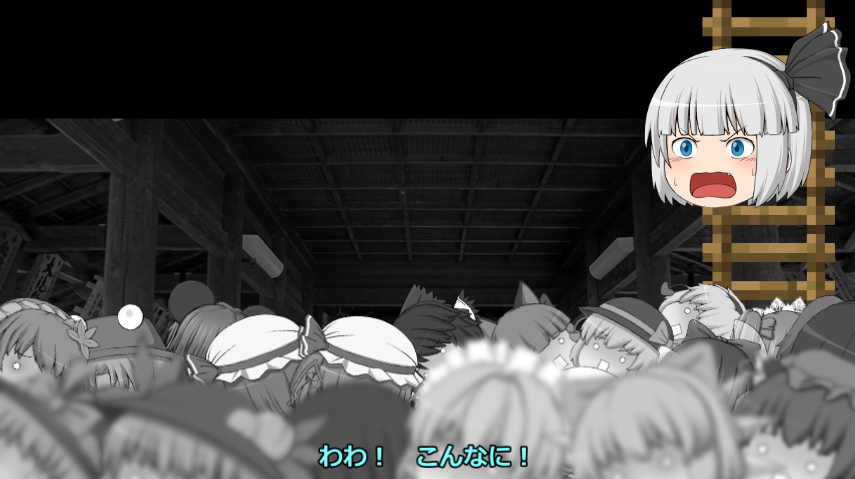

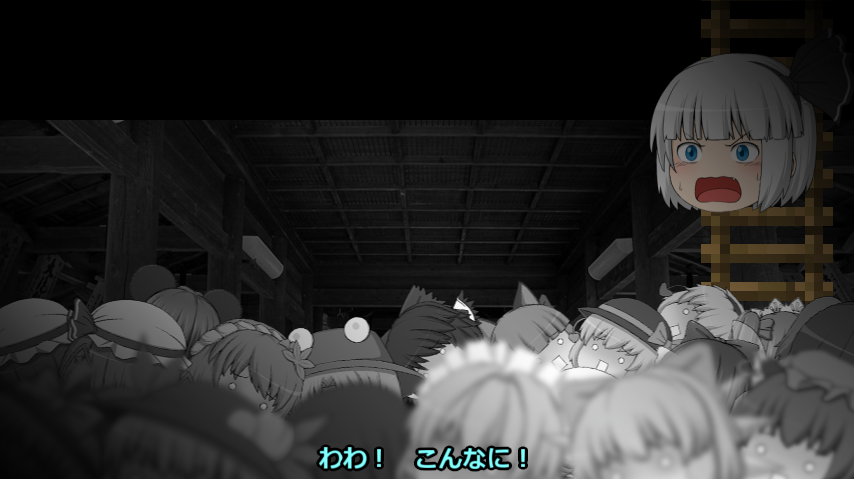

※死体に笑われる自分

※たくさんの死体1:目がチカチカする。

※たくさんの死体2:グレースケールにする。レミリアとフランが目立つ。

※たくさんの死体3:暗がりにする。

ロゴ

ふと思いついて、新しいロゴアニメを作ってみた。稚拙だが、気分転換になったと思う。ときおり変えていきたいが、こういうのを作るのは面倒だ。だれか作ってくれないかな。

雑記

本作は制作予定になかったが、映画「羅生門」と小説「羅生門」を混同している人がいるようなので、急遽、作ることにした。短いわりに苦労させられた。

【ゆっくり文庫】の再生数、コメントを見ると、圧倒的に娯楽が強い。とりわけ悪が懲らしめられるシーンが喜ばれるようだ(さらに言えば、善悪問わず被害者が出ると喜ぶ)。なので、こういう地味な作品は敬遠されるかもしれないが、まぁ、気にしても仕方ない。視聴率でお金をもらえるわけじゃない。好きなことをやろう。

![[妄想] TAJOMARU](https://trynext.com/story/150/re002.jpg)