【ゆっくり文庫】妄想「異説・阿部一族」 Sequel to The Ave Family (2017)

2017年 ゆっくり文庫 ドラマ 日本文学 森鴎外

069x 命より大切なものはあるか?──

観測者2名と、当事者2名が、あの事件を振り返る。阿部一族の反乱は仕組まれたものだったのか?

制作に至った経緯

森鴎外

(1862-1922)

【ゆっくり文庫】森鴎外「阿部一族」の妄想拡張編である。特別編と呼ぶかどうか迷ったが、これが特別編だと「少年の日の思い出」や「最後の事件」、「羅生門」も特別編になってしまう。そもそも妄想を含まない作品はないから、「銀河鉄道の夜」や「美女と野獣」も特別編といえる。分類は難しい。

まず断っておくと、最初から続編を作る構想があったわけじゃない。投稿後、いくつか本を呼んだり、コメントやツイートを見ているうちに、むらむら作りたくなった。

演出不足の『阿部一族』

森鴎外『阿部一族』の動画を制作していて、わかりくい(=演出が足りてない)と感じた。たとえば物語の結節点になる、「権兵衛が髻を押し切った理由」、「弥五兵衛が決起した理由」が描かれておらず、反乱に共感しづらい。「たぶん、こういう気持ちだったのだろう」と想像できなくもないが、テーマに直結する部分だから、ドラマを盛り込むべきだろう。

もちろん森鴎外は、できなかったのではなく、しなかった。『阿部茶事談』を史実とみなし、忠実であろうとしたわけだが、最近の研究で『阿部茶示談』は過分にフィクションを含むことが判明している。つまり森鴎外の配慮は意味を失った。

しかしだからといって、好き勝手に翻案できるわけじゃない。森鴎外が歴史に敬意を払ったように、私も原著に敬意を払いたい。だがテーマが伝わらなければ意味がない。翻案のさじ加減は難しく、「ああすればよかった」という思いが、投稿後に残ってしまった。

| 森鴎外『阿部一族』 | 史実 | |

|---|---|---|

| 殉死の許し | 死にゆく前主君(忠利)が与える。 | 新主君(光尚)が与える。 |

| 病床の忠利 | 殉死の願い出を裁決した。 | 脳卒中のため、そんな余裕はなかった。 |

| 弥一右衛門 | 幼少期から忠利に仕えた。 | 忠利に取り立てられた惣庄屋だった。 |

| 忠利と弥一右衛門の関係 | ギクシャクしていた。 | 信頼しあっていた。 |

| 光尚の行動 | - | 殉死を厳しく禁じた。 |

| 林外記 | 騒動の原因 | - |

| 殉死者の傾向 | 頭の固い老人ばかり選ばれたように書かれている。 | 若者、新参者、下級武士が多かった。 |

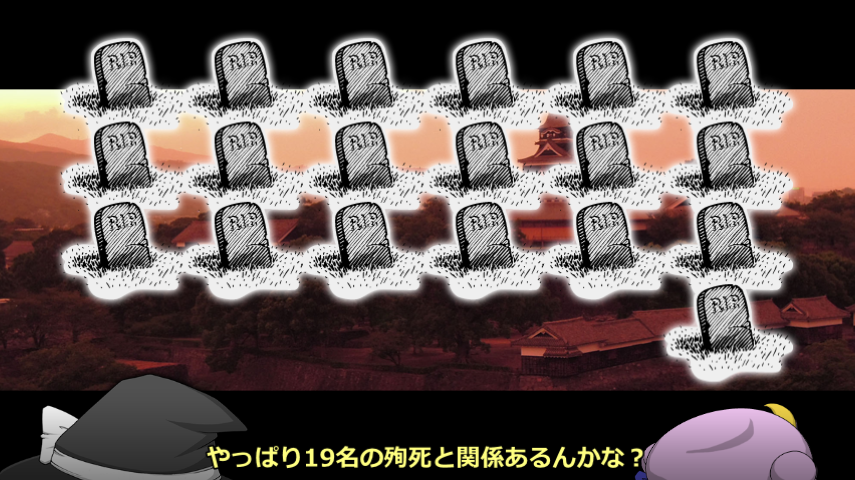

| 八一右衛門の殉死 | 18名が殉死した数日後に腹を切った。殉死者として扱われなかった。 | 多くの殉死者と同じ4月26日。最後の殉死者は田中意徳。19名は等しく弔われた。 |

| 権兵衛への相続 | 先知千百石の跡式相続はなかった。 | 最初に九百石を与えられ、すぐ先知千百石となったが、三百石に減俸された。また奉行職を継げなかった。 |

| 権兵衛の不満 | - | 目安(訴状)を出した。 |

| 三回忌の法要 | 寛永二十年三月十七日 | 二月十七日 |

| 阿部一族の誅伐 | 一ヶ月後の、四月二十一日 阿部一族は助命のため奔走するが、光尚は無視。 |

四日後の、二月二十一日 阿部一族が具体的な反逆行為をしておらず、また権兵衛が捕縛された状態にしては、迅速かつ苛烈な沙汰。 |

| 権兵衛の縛り首 | 誅伐前 | 誅伐後 |

| 兄弟 | 次男:弥五兵衛、三男:市太夫 | 次男:市太夫、三男:弥五兵衛 |

| 光尚 | みつひさ | みつなお |

| 又七郎の名字 | 柄本 | 栖本 |

『阿部茶事談』は、なぜ史実と異なるのか?

気になったちがいは2つ。

1つは、権兵衛が髻を押し切ってから阿部一族が反乱を起こすまでの時間。『阿部茶事談』は一ヶ月あるため、阿部家が暗躍し、細川家に警戒されたと解釈できる。しかし史実は4日後。これほど性急に誅伐するなら、それ相応の理由があったはず。なぜ理由を書かず、期間を伸ばしたのか?

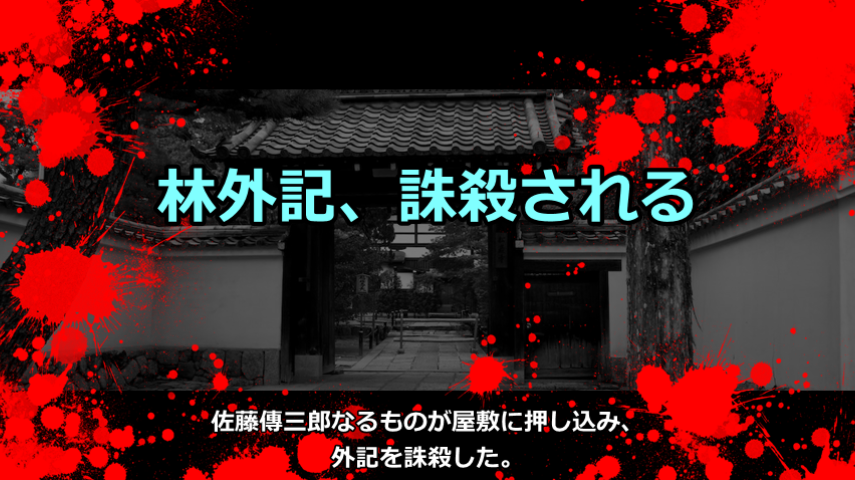

もう1つは、林外記の誅伐が書かれていないこと。林外記を悪役として描いたなら、彼が殉死を避けて、誅殺されてしまったことは、物語のオチとして最適だろう。光尚の死後も殉死者が出たことに触れているのだから、伏せる理由はない。なにより当時を生きていた著者にとって、強烈な事件だったはず。

あるいは、書けなかったのかもしれない。

阿部一族を誅伐した理由、林外記が誅殺された理由。当時生きていた著者は、このことに触れるのはまずいと察したのかもしれない。そう考えると腑に落ちる。

あれこれ妄想すると楽しくなったので、後日談を描いてみたくなった。本編と時間や視点を変えれば、妄想の翼を広げられる。ストーリーはほぼ一瞬で組み上がった。

升本喜年「真説・阿部一族」

動画制作後、ニコニコ市場に升本喜年(まつもと・きねん)著の『真説・阿部一族』という小説が貼られていることに気づき、図書館で借りて、読んでみた。これは森鴎外「阿部一族」を史実に即して再構築したものであった。大まかな差は下記のとおり。

- 阿部弥一右衛門が忠利に魅了され、全身全霊で尽くした。

- 忠利はだれにも殉死を許さなかった。

- 林外記のミスによる混乱が、権兵衛との対立を深めた。

- 外記は猜疑心から阿部一族の反乱を警戒し、排除を決意する。

- 細川忠興が、その後ろ盾となる。

- 市太夫が闇討ちされたことで、阿部一族は決起せざるを得なくなる。

- 誅伐後、権兵衛は縛り首にされる。

升本喜年は熊本出身で、森鴎外「阿部一族」の映画化を目指して本作を執筆したそうだ。1992年に出版されているが、1995年のテレビドラマ(監督:深作欣二)とは関係なさそうだ。

『真説・阿部一族』においても、林外記は権謀術数に長けた悪人として描かれており、なんら意外性はない。また「光尚が領地返上を申し出たこと」や「林外記が誅殺されたこと」の言及も少ない。物語のオチとして不可欠と思っていたが、私のセンスは一般的ではなかったようだ。

「細川忠興が事件に介入していた」というプロットはおもしろかったので、【ゆっくり文庫】にシーンを挿入する。してみると【ゆっくり文庫】は、森鴎外「阿部一族」を妄想に即して再構築したものといえる。『真説・阿部一族』にちなみ、『異説・阿部一族』と名付けた。

脚本と動画制作

『異説・阿部一族』は、《目附視点》と《光尚視点》を繰り返しながら推理していき、《外記視点》で真相が語られる。そこから《騒動》、《エピローグ》で結ぶ。簡単な構成だ。なので脚本を書かず、ゆっくりMovieMakerに直接執筆してしまった。

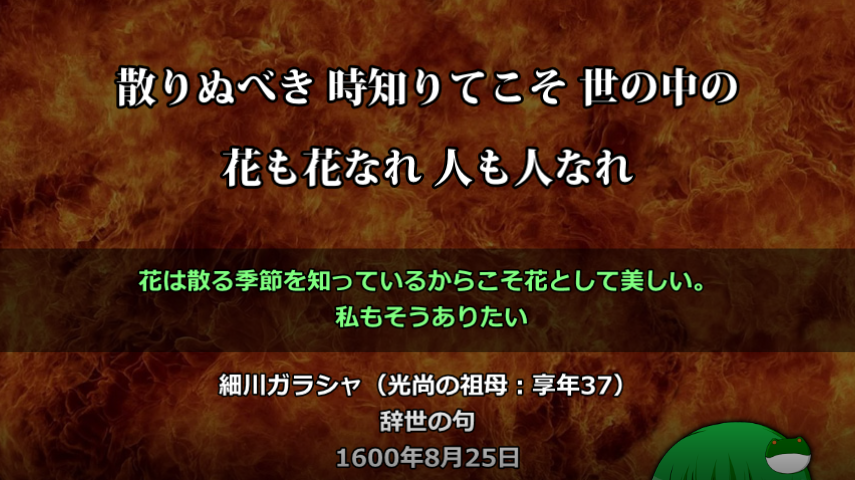

オープニング - 細川ガラシャ、辞世の句

森鴎外は「殉死の実情」をテーマにしたが、私は広義の殉死──すなわち「命より大切なものはあるか?」をテーマに据えた。これを強調するため、冒頭に細川ガラシャ、辞世の句を載せた。

武士は「命より大切なものがある」という価値観に生きており、その覚悟を証明するため、こぞって死地に向かう。細川ガラシャの最後は、その見事な証明であるから、武家の婦女の手本とされた。ただまぁ、ガラシャに倣って命を散らした女性も多いと思うと、複雑な気持ちになる。平民は「命より大切なものはない」という価値観に生きているから。いや、生きていたと言うべきか。

史実:細川ガラシャ

ひょっとしたら視聴者は細川ガラシャを知らないかもしれない。なんでもそうだが、知っていると味わいが増す。動画には含めなかったが、簡単にご紹介しよう。

- 細川ガラシャ(1563-1600)は明智光秀の三女で、細川忠興の正妻。ひとことで言えば、常識に囚われない美女。

- 諱はたま(玉/珠)で、ガラシャは洗礼名。「細川ガラシャ」の名前で親しまれるのは明治以降。当時の女性が名字を伴って伝わることはまれだから、「細川ガラシャ」の響きは強烈だ。

- 織田信長の仲介により、15歳で長岡忠興(細川忠興)に嫁ぐ。夫婦仲は円満で、3男2女に恵まれる。

- 明智光秀が謀反を起こしたことで、ガラシャは「逆臣の娘」となった。殺すか離縁しないと、細川家が危ない。しかし忠興は髻を押し切って信長を弔い、彼女を守り抜いた。

- 三男・忠利が病弱だったことから、こっそり教会へ出向き、キリスト教に傾倒する。宣教師は「これほど明晰かつ果敢な判断ができる日本の女性と話したことはなかった」と述べている。

- バテレン追放令の発布を知ってから、忠興に内緒でキリスト教に改宗、「ガラシャ(Gratia=ラテン語で恩寵・神の恵みの意)」の洗礼名を授かる。言うまでもないことだが、言語道断の行為である。

- 忠興が側室をもったことに怒り、離婚すると騒ぎ出す。言うまでもないことだが(以下略)。これほど迷惑をかけながら、ガラシャは正妻でありつづけた。ガラシャの死後、忠興は45年生きたが、ふたたび正妻をもつことはなかった。

- 石田三成の手勢に囲まれたガラシャは、生きて虜囚となるより死を選ぶ。キリスト教徒は自害できないため、家臣に自分の胸を突かせた。享年37-38。家臣たちは火薬を点火すると、互いに刺し違えて自害。屋敷は爆発炎上した。

- 石田三成はたいへん驚き、諸大名の妻子を人質に取る作戦を控えた。

※細川ガラシャを演じるは「狂った美女」役に定評ある早苗さん。ゆっくりボイスなのに、ちょっと怖かった。

細川ガラシャと言えば魔界衆

余談。私にとって細川ガラシャは映画『魔界転生』(1981)に登場した妖艶な美女。原作には登場せず、深作欣二のアイデアで加えられた。細川忠興に裏切られ、見殺しにされるが、恋しさを捨てきれず、転生する。最後まで映画を引っ掻き回してくれた。

※魔界衆の紅一点、細川ガラシャ(佳那晃子)

※近ごろはこんな感じ... 戦国無双シリーズでは妹キャラで、キリシタンという設定はない。

目附視点 - 反乱は予見されていた

ここでちょっと史実をおさらい。

権兵衛が捕縛されると、弥五兵衛はいきなり決起する。権兵衛の釈放や減刑を訴えたり、具体的な反逆行為をした記録もない。にもかかわらず細川家は、わずか4日で討ち手を編成し、阿部一族を皆殺しにした。権兵衛を人質にとっているのだから、そこまで急ぐ必要はなかったはず。

報奨も不可解だ。竹内数馬の兄は、数馬の死を止められなかったことを理由に謹慎処罰を受けた。畑十太夫は臆病者として追放された。竹内数馬の家督ものちに途絶えた。その一方で、勝手に乱入してきた栖本又七郎を勲功第一と表彰されている。要するに不公平だ。

阿部一族の反乱は予見されていた...と考えると辻褄が合う。

※のちに19名は同じ日に殉死したとされ、等しく弔われた。

目附A(魔理沙)の疑問に、目附B(パチュリー)が答えていく。構想から刈り込まれたセリフが多いので、ちょっと補完しておく。

- 阿部弥一右衛門は、弥五兵衛の帰りを待っていたため、殉死が遅れてしまった。

- 権兵衛は、実力より家柄を重視するようになった家中に空気に押しつぶされる。父への敬愛があるから、合理主義を捨てられない。結局、自分が切腹することで、一族を故郷に帰そうとした。

- 事情をよく知らない光尚は激怒。家臣たちのまえで縛り首(=打ち首)と命じてしまった。

- 弥五兵衛は、自分は生まれながらの武士と思っているため、故郷に帰って惣庄屋になるなど考えられなかった。むしろ武士らしく死ぬことに憧れてしまう。

- そんなとき弥五兵衛の幼い子が闇討ちされる。嫡子が殺されたことから、細川家が阿部一族を抹殺するつもりだと察知し、決起せざるを得なくなる(だから訴状がない)。

- 阿部一族の誅伐は家中の意識改革であった。

- 光尚に不満をもつ家臣は最前線に送り込まれ、後ろから鉄砲で撃ち殺された。

- 高見権右衛門や栖本又七郎は外記に恭順したため、生き残り、報奨された。

※忠利が弥一右衛門に「生きろ」と命じておけば、悲劇は回避できたかもしれない。

「阿部一族18名を討ち取るのに、34名もの死者が出た」という数字は、テレビドラマ『阿部一族』(1995)からの引用。おそらく根拠はないと思われる。

かなり多いが、島原の乱で受けた被害に比べれば軽微だ。ちなみに島原の乱は日本史上最大規模の一揆であり、細川家が最大の被害を受けている。まさに難治の国だ。

光尚視点 - めぐる因果

31歳で病に臥した光尚は、父・忠利と同じ立場になって気づく。どれほど強く禁じても、家臣の殉死は止められない。どうせ死んでしまうなら、死を許してやるほうが慈悲かもしれぬ。慕われているのに、光尚は孤独だった。

※「許しを得た」と言い張るかもしれない。

光尚は外記を呼び、殉死禁止令の徹底を命じる。しかし光尚に止められないものを、どうして外記に止められよう? 外記は軽く引き受ける。苛立った光尚は八つ当たりをはじめる。

史実の外記は大目附だが、【ゆっくり文庫】では外記が弥一右衛門に取って代わったことを示すため、奉行に昇進させた。

※八つ当たり。部屋は少しずつ暗くなる。

光尚は、阿部一族の誅伐を怒っているわけではない。ただ自分が背負うべき悩みを、外記が肩代わりしてくれたことに憤慨しているのだ。八つ当たりであり、自己嫌悪である。

それでも死をまえにして浮かぶのは、外記への感謝だった。

光尚は外記を気に入り、おおいに取り立てたが、そのため嫉妬が集中してしまう。もうなにも与えることはできない。病に臥してからは、ことさら厳しく接してきた。

それでも外記の忠義に報いたい。そんな光尚が最後に与えたのは、死の許しだった。生涯でただひとりだけ、死を許す。

ちなみに私の妄想では、生まれ変わった2人は菊花の約を結んだり、殺人があった屋敷でいっしょに働いたりする。この妄想が、動画制作の原動力だった。

※「次の世で、もし余が主君でなかったら...(友だちになってくれないか?)」

外記視点

人々の生死を弄んだように見える外記も、じつは歯車の1つだった。

老いた細川忠興にとって大切なのは、ガラシャの血筋。息子(忠利)が死んだ今、孫(光尚)はすべてに優先する。藩士たちが何百人死のうと関係ない。暴力的な意識改革は、忠興の発案であった。

※前作で外記が近習に怒った理由。

※話を聞いた以上、外記はやるしかない。立場的には、数馬と同じ。

当初、忠興はレミリアの予定だったが、十六夜咲夜を追い詰めるのは納得できず、軍神・八坂神奈子に出演していただいた。配置するとあんがい地味だったので、注連縄、顔の疵、蛇の目、暗がりを追加した。

ガラシャの遺影を置いて、忠興が彼女を愛していたことを表現する。これまた不条理演出だが、【ゆっくり文庫】ならいいっしょ。愛すればこそ、残忍になれる。

※改造かなこ

※近ごろはこんな感じ... 「ガラシャ・ラブ」という計略を用いるようだ。

後日談

ふたたび史実をおさらい。

光尚が独断で領地返上を幕府に申し出た理由は、まったくわからない。結果から見ると、幕府に殊勝な態度を見せつつ、細川家を一致団結させる作戦にも思えなくもないが、あんがい、本気で細川家をつぶすつもりだったのではなかろうか?

そして【ゆっくり文庫】の解釈。

光尚は細川家をつぶすことで、外記の殉死から救おうとした。子どもたちを藩主の重責から解放したかった。それは、阿部権兵衛が髻を押し切った理由と同じだ。

※藩主による領地返上の申し出

初号では、栖本又七郎が自分を正当化するため、『阿部茶事談』を書くと決めるシーンがあったが、カットされた。よくよく考えると、『阿部茶事談』を下敷きに森鴎外『阿部一族』が書かれたことは、本作を楽しむために必須の知識ではない。

外記はなぜ殉死しなかったか?

光尚の後ろ盾を失い、政治的に無力になった林外記を、だれが、どうして殺したのか? 佐藤傳三郎が外記=悪人と考えていたら、向上書で正義を訴えたはず。また2人の子ども(名前、年齢、性別不明)まで殺したのは、個人への復讐ではなく、跡目断絶が目的に思える。お咎めがなかったということは、藩の上級武士(家老など)が関与したのか? わからない。

※予見しながら、防げないことばかり。

外記が殉死しておけば、妻子は助かっただろうか? わからない。

あるいは阿部弥五兵衛の子どもを闇討ちにした負い目から、自分の子どもを救うことはできなかったのか? それでも用心棒を雇っておいたのは、奥方を逃がすためか?

※奥方役は小悪魔。

おまけ

外記の奥方が熊本を去ったところで終わるはずだったが、後味が悪いので、細川綱利のエピソードを加えた。

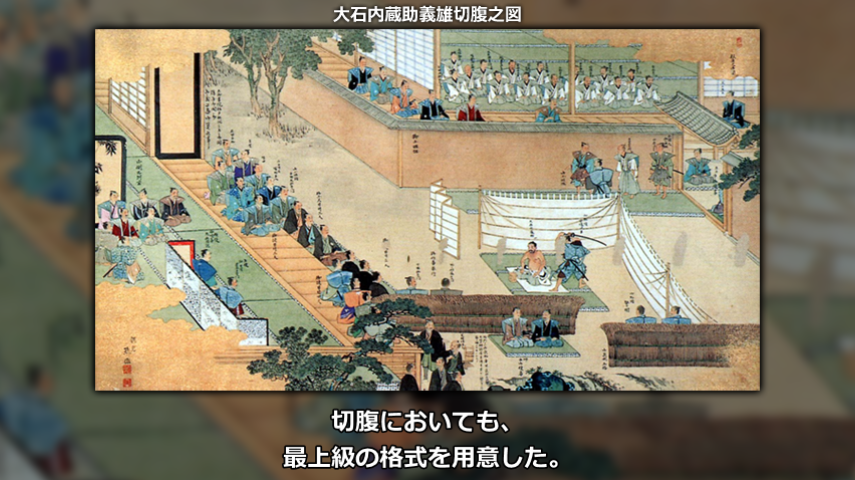

赤穂事件は、今でこそ美談として語られるが、発生当時は凶悪犯罪だった。亡君の仇討ちなど、認められるはずもない。打ち首獄門もやむなし。だが浪士たちの忠義を無碍に扱えるか? 認めるわけにも、認めないわけにもいかない。厚遇しつつ切腹というのは、見事な決着だったと思う。

※綱利と赤穂事件:スライドショーで簡単に

『仮名手本忠臣蔵』などの物語は、日本人の根っこに「命より尊いものがある」という価値観を植え付けた。人生を意味あるものにしたい。意味ある死に方をしたい。命をかけるに値するものを見つけたい。なにかのために死にたい。日本の驚異的な識字率と、太平の世がつづいたことで、文化は日本全土に広まって、精神性となった。

新渡戸稲造はこれを『武士道 / Bushido: The Soul of Japan』として世界に紹介したが、士族、貴族だけでなく、平民や女性、子どもにまで浸透している。明治時代、日本を訪れた西洋人は、さぞ驚いたことだろう。

※五千円紙幣D号券にある新渡戸稲造

雑記

「作品で語られなかったところを妄想する程度の能力」は、「断片的な情報から真相をでっち上げる程度の能力」と連動していたようだ。今回、自分でも驚くほど「それっぽい妄想」が湧き出してきた。やがて、自分の妄想が歴史の真相に思えてくる。やばい。私が警官だったら、でっちあげの誤認逮捕を山ほどやりそう。あはは。

文学と同じように、歴史も翻案できる。これはこれで楽しいが、調査にべらぼうな時間がかかる。私にとっては、動画の制作も、調査も、同じく楽しめるが、投稿本数が減ると【ゆっくり文庫】が忘れられてしまいそうで気がかり。とはいえ今さら解説や翻案を減らして、紹介に徹することもできない。

多くの視聴者にとっては、本作はいつもと変わらない1本かもしれないが、私にとっては意義深い作品となった。