【ゆっくり文庫】O・ヘンリー「運命の道」 Roads of Destiny (1909) by O. Henry

2017年 ゆっくり文庫 O・ヘンリー アメリカ文学 ファンタジー

070 運命の分かれ道?──

羊飼いの青年ダヴィッドは、詩人になるためパリを目指した。街道の右か左か? それが運命の分かれ道だった...

「マトリックス」の話

ネオ(Neo)はザイオン侵攻を食い止めるため、アーキテクト(The Architect)と対面する。アーキテクトはマトリックスを設計・創造したプログラムであり、全知全能に等しい。ネオのような救世主が発生することも予見され、制御されていた。ネオの選択(戦い)は、仕組まれたものだった。

そういえばメロビンジアン(Merovingian=因果応報を司るプログラム)も、人間の選択(を重視する性質)を笑っていた。超越的存在をまえにしては、人間の計算、信念、気まぐれなど、確率論の誤差にもならない。自由意志による選択など、幻想にすぎないのだ。

※Choice. The problem is choice.

それでもネオは、「選択だ。選択の問題なんだ。」と言い放つ。アーキテクトは同意する。人間は、自分が選択したことであれば、どんな悲劇も受け入れる傾向がある。だからアーキテクトは一方的に奪わず、選択肢を与える。ネオには「人類を救う扉」と「恋人を救う扉」を用意した。

前任者たちは「人類」を選んだが、ネオは迷わず「恋人」を選んだ。彼はトリニティを救い、トリニティに救われ、そしてザイオンとマトリックスを救った。

ネオが人類より恋人を優先したのは、オラクル(Oracle=直感プログラム)による誘導だったかもしれない。しかし人間にとっては愛と、希望と、選択による勝利──すなわち奇跡であった。

選択という幻想

人生でもっとも大事なことは選択だ...と言われるが、人間は未来を見通せるわけじゃないから、「こんなはずじゃなかった」「そんなの知らなかった」という落胆がつきまとう。だのに選択をやり直すこともできない。ゲームとしては、ひどく不親切だ。

しかしそもそも、選択肢をクリックするだけで幸福を得られるはずがない。

大事なのは選択じゃなくて、行動だ。

行動がともなわなければ、正しい選択から勝利を引き出すことも、まちがった選択による劣勢をひっくり返すこともできない。

もちろん、自分の選択であれば覚悟を決めやすい。だが自分の選択でなくっても、やるべきことはやらねばならん。親から財産を受け継いだ人も、事故でハンデを背負った人も、配られた札で勝負するしかない。「自分が選んだ札じゃない」「こんな札とは知らなかった」「政府の怠慢だー」と騒いだところで、どうにもならなない。

原作について

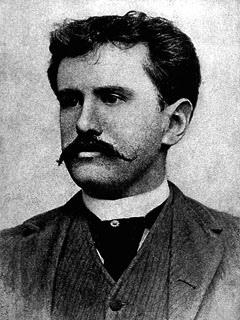

オー・ヘンリー

(1862-1910)

オー・ヘンリーの「運命の道」は、そうしたことに気づかせてくれる短編だと思う。

あなたがダヴィッドなら、どうするだろう?

3つの道すべてが破滅につながっているとしても、立ち尽くしたまま生涯を終えることはできない。「もっと慎重にやれば」「もっと強い気持ちで挑めば」と考え、いずれかの道を選ぶだろう。それは第4の道──あなただけの道になる。

オー・ヘンリーの話

著者の生涯を知っておくと、面白みが増すかもしれない。

オー・ヘンリーことウィリアム・シドニー・ポーターは、34歳のとき、以前勤めていた銀行の金を横領した疑いで起訴された。銀行も周囲の人たちも好意的であったが、ウィリアムは裁判を受けるまえに逃げてしまった。だのに一年後、妻が危篤と聞いて、のこのこ帰ってきた。保釈金を払って妻を看病するが、数カ月後に先立たれる。ウィリアムは逮捕され、有罪判決を受け、収監された。

ほんとうに横領したのか? どうして逃げたのか?

彼はなにも語らなかったため、わからない。

正しい選択かどうか、論じても意味はない。ただウィリアムが服役中、オー・ヘンリーの名前で短編小説を書き始めたこと、381編の作品を残した文豪になったことを思うと、まっすぐ小説家になる道を選んだとは思えない。

ちなみにウィリアムは娘を大事にしたが、アルコール中毒のためいっしょに暮らせなくなり、47歳で没した。

妻子を愛していても、幸福な家庭を築けるわけじゃない。

なにかを望んで選択しても、そのとおりになるわけじゃない。

してみるとオー・ヘンリーの作品は、選択が意図せぬ結果を引き起こすパターンが多いかもしれない。

翻案と動画制作

原作はいわば問題提起であって、そのあと(自分ならどうする?)を考えないと意味がない。「不幸すぎる」や「出口ナッシング」で終わってしまうのは惜しいから、蛇足と思いながらも、「物語から教訓を引き出す物語」を付け加えることにした。

例によってキャスティングは悩んだ。ダヴィッド役には『山月記』つながりで霖之助を当てたが、しっくり来ない。やがて咲夜とフランの会話シーンを思いつき、フランを主人公に据えたが、これまた腑に落ちぬ。

魔理沙を配役したら、ほかのキャストもすんなり決まった。魔理沙は使いやすい。

アリス(イヴォンヌ)、妖夢(リュシー)、早苗(マリオン)の三大悪女が揃い踏み。また魔理沙と縁があるにとり(古道具屋)、パチュリー(ブリル氏)が、その破滅に加担するのもシュールだった。

Minecraftでロケ地を造成していたが、疲れたので放棄。『美女と野獣』や『ヘンゼルとグレーテル』のロケ地を作るのに、どれほど時間がかかったか。ぽんぽん作れない。

適当な写真が揃わなかったので、かんなにらせ (闇討ちProject)さんの素材を借用する。足りない素材もあったが、ゴリ押しした。

プロローグ - あたし、迷ってるの

あえて『トム・チット・トット』のスタイルを踏襲。咲夜とフランは、原作のイメージから乖離しているかもしれないが、まぁ、気にするな。「レミリアが咲夜を連れず遠出するのはおかしい」とか「なぜ美鈴がいない?」といった疑問も予測されるが、エピローグで解消されるだろう。すべては配られた札なのだ。

※レミリアの従者と妹が、運命について話している

序章 - 登場人物紹介、家出まで

咲夜はダヴィッドを「馬鹿」と言うが、魔理沙を馬鹿だと思っているわけではない。ダヴィッドも魔理沙も家出しているが、そのあとの行動が異なる。魔理沙が演じているが、魔理沙よりずっと劣る存在(=馬鹿)という意味だ。

最初読んだときはわからなかったが、冒頭の詩は「ダヴィッドは運命について誤解している」という示唆だった。だから公証人パピノ氏は首を傾げたのか。訳文がわかりにくかったので、私なりに再翻訳したが、ひょっとしたら完成度の低さを示したのかもしれない。古い英文だから、さっぱりわからない。

I go to seek on many roads

What is to be.

True heart and strong, with love to light--

Will they not bear me in the fight

To order, shun or wield or mould

My Destiny?Unpublished Poems of David Mignot

余談。私は「O・ヘンリ短編集」大久保康雄=訳(新潮文庫:1969年初版)を読んだが、わかりにくい訳文がちょこちょこある。同じ現代語でも、半世紀もすると読みづらくなる。そのため名著が読まれなくなり、ただ読みやすいだけの本が売れる現実は悲しい。

※損な役ばかりで恐縮だが、イヴォンヌを演じられるのはアリスだけだ

左の道 - 決闘で死ぬ

第1の選択は左の道。どっちが近いとか、どっちが安全とか、判断材料はまったくない。等価なので背景も鏡像にした。

馬車を助けて、ボオペルテュイ侯爵(ゆかり)とリュシー(ようむ)が登場。『地獄変』を思わせる構図だ。【ゆっくり文庫】も本数を重ねて、過去作品を彷彿させる組み合わせが増えた。

※「馬車から声をかける」を再現するキャラクター配置

※深刻な素材不足

原著のボオペルテュイ侯爵はリュシーの母親を好きだったため、母親そっくりの娘(リュシー)を辱めている(母親は顔を出さないが、配役は目に浮かぶ)。愛した人そっくりの美しい姪を、追剥でも百姓でもいいから結婚させる侯爵の性癖は不可解だが、「ありえない」と言ってもはじまらない。ちなみに「the Marquis de Beaupertuys」は「マルキ・ド・ボオペルテュイ」と発音する。サド侯爵に等しい立場と考えると、納得できるかもしれない。

決闘は結婚式の翌日。双方とも武器をもち、合図とともに撃ち合っているが、ちゃんと描写するのは面倒なので、不意打ちにした。「ひどい」「卑怯」と罵ったところで、ダヴィッドは生き返らない。軽率だった。

無茶苦茶な展開だが、助かるルートもあるのがおもしろい。「困っている馬車に声をかけない」「乗らない」「姪を置いて逃げる」を選択すればいい。「左→死んだ」ではない。

※じんわり広がる血は、図形(円)で表現している(動画にすると輪郭がにじんだ)

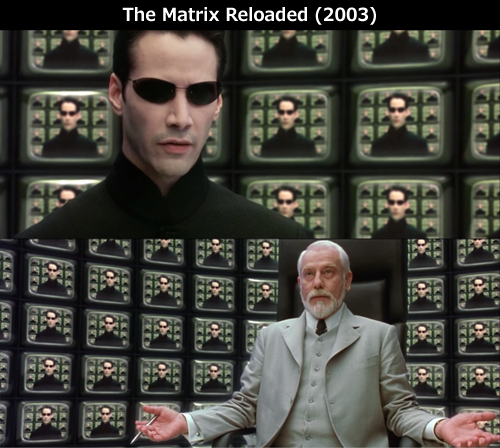

運命の銃

本作のキーアイテムになる「ボオペルテュイ侯爵の大型拳銃」は、Payday2というゲームから借用した。わかる人はわかるだろうが、私はたびたびPayday2から素材を借りている。スクリーンショットを撮って、Photoshopでマスクをかけ、バレル(銃砲身)を伸ばした。

できた大型拳銃のフォルムは、映画『バットマン』(1989)のジョーカー(ジャック・ニコルソン)が使っていた改造拳銃を彷彿させる。決闘や自殺には不向きだが、いいっしょ。

赤い光彩はもちろん、狂った運命の暗示。

※ゲーム『Payday2』Peacemaker .45 (モデルはColt Single Action Army)

※映画『バットマン』ジョーカーの改造拳銃 (Smith & Wesson Model 15-3)

※映画『シックス・センス』死に近いものは赤い

語りをかぶせる

時間節約のため、くだらない会話にナレーションをかぶせた。初見じゃ会話を聞き取れないだろうが、字幕もあるし、聞き取れなくても問題ない。よく聞くと、ダヴィッドの思慮が浅いこと、情勢をまったく左右していないことがわかる。

巻き戻し

時間の巻き戻しは本作の見どころだから、映像的に工夫した。といっても墓、過去のシーン3つ、分岐の画像を連続縮小するだけ。簡単だけど、けっこうクセになる。

この巻き戻しの特徴は、記憶が残らないこと。なのでダヴィッドは、失敗から教訓を得られない。読者は神の視点に近づき、ダヴィッドが愚かしく見えてくる。そんな自分を見下ろすものがいると知れ。

毎度フランの「ええええ」と驚く声が入るのは、フランが話を聞いていることを示すため。この声がないと、フランの存在を忘れてしまう。

右の道 - 謀略に巻き込まれて死ぬ

第2の選択は右。こっちはパリにつながっていた。途中、ボオペルテュイ侯爵の馬車が背後を通る。つまりダヴィッドが手助けせずとも、いずれ馬車はパリに着く。

原著では、ダヴィッドは美しい女性(伯約夫人)に誘惑され、中身を知らぬまま手紙を届け、捕縛され、ターゲットの身代わりにされる。ややこしいので、状況を整理した。また左の道と差別化するため、正義感を刺激する展開にした。話をもちかける人物を男性にすべきか迷ったが、美女に弱い性質は残すことにした。

※深刻な素材不足

早苗が演じる時点で、出会いのパターンは決まっている。アイリーンはワトソンに誠意をもって接したが、今回は本気でだましにかかっている。言ってることは支離滅裂だが、詩人はこういう運命の出会に弱い。

そして第2の道でも助かるルートはある。「右→死んだ」ではない。

※マリオンという名前は私がつけた。

ボオペルテュイ侯爵の部下は、声からわかると思うが美鈴。顔を出さないのは、画面をすっきりさせるため。画面の情報量が増えすぎる傾向があるから、注意したい。

原著では尋問中もダヴィッドは詩を披露するが、テーマに即した意味はないので割愛した。

※赤い銃と赤い血が、運命を示す

本道 - 自殺

「右か左か?」と問うておきながら、「戻る」が第3の道になる。「パリに行く/行かない」の2つでないのも、うまいなぁと思う。

ダヴィッドはイヴォンヌと結婚。財産家だった父親が死ぬと、羊と家を受け継ぐ。イヴォンヌはよい妻で、庭いじりが好き。幸福な暮らしだが、ダヴィッドは詩作にかまけ、家は傾いていく。

原著は細かく描写しているが、【ゆっくり文庫】は画面で表現した。歓声=村人に祝福されている。泣いて喜ぶ妻=善良。多数の羊=裕福。よそ見するダヴィッド=予兆である。

※幸福な家庭が崩れていく

作為はあったか?

ダヴィッドはパピノ氏に「才能がない」と断言される。「ひょっとしたらイヴォンヌが頼んだのでは?」と妄想してもらうため、徹底的に否定してもらった。奥さんと残った羊に言及するのも、その証左。あいにくダヴィッドはイヴォンヌのことをほとんど忘れているため、その可能性に思い至らない。

原著では公証人パピノ氏が紹介し、ブリル氏はダヴィッドの事情を聞いてから話すため、妄想の余地は少ない。

ブリル氏の言葉に偽りはなかったのか? またブリル氏がダメといったら絶対ダメなのか?

いずれにせよダヴィッドは詳しい話を聞かなかった。これがすべて。偉い人に言われてあきらめる程度の夢だった。

※ダヴィッドは羊飼いとして失格だから、()になってしまう。もはや彼は何者でもない。

第1、第2の道と異なり、第3の道の助かるルートがない。ダヴィッドが若いころにパリで苦労しておけば、妻、羊、家など、自分が最初から持っていたもの──自分が選択したわけじゃないもの──のありがたみがわかっただろうに。

「失敗するなら早いほうがいいでしょ」

というセリフは私の翻案だが、まさにこれ。まぁ、早いうちに失敗しても、捨てられないものもあるけどサ。

古道具屋

ダヴィッドが自殺に使った銃の出所は、原著だと最終行で明かされるが、【ゆっくり文庫】は前段階で明かした。

ここで重要なのは、運命の銃がめぐりめぐってきたことではなく、ダヴィッドが介在せずともボオペルテュイ侯爵が排除され、リュシーは跡目相続し、マリオンも成功したってこと。つまり第1、第2の道におけるダヴィッドの死は、まったく無駄だった。

第3の道を選んだダヴィッドは、ボオペルテュイ侯爵も、リュシーも、マリオンも知らない。関わらなくてよかったと思うこともない。

※ダヴィッドが介在せずとも問題は解決した

にとり参戦

古道具屋は河城にとり。セリフのある役は【ゆっくり文庫】で初になる。東方ファンでないと「なぜ野球少女?」と思うだろうが、ま、せっかくだしね。

ついでに素材を微調整した。顎のラインを変えて小顔に、帽子をやや小さくした。髪型もいじろうと思ったが、今後の出演は少なそうだから見送った。

※【ゆっくり文庫】式河城にとり

エピローグ - 選択より行動を

フランは「どの道を選んだらいい?」と聞いたのに、咲夜は「どの道を選んでも失敗する物語」を紹介する。運命は一本道。進むか、進むか、進むしかない。願ったとおりの選択なんかできっこない。

ケーキを作っても失敗し、レミリアに無視される道。

魔理沙を探しても見つからず、いても無視される道。

そうと知っても進みたい方へ行けばいい。

物語はここで終わるつもりだったが、音楽のノリがよかったから、ちょっと先まで描いてみた。まずケーキを焼くことに成功するフラン。紅美鈴があわれ。小悪魔の出番は用意できなかった。

そして、なにがあったか知らないが、レミリアとパチュリーが、魔理沙と霊夢を紅魔館に連れてくる。レミリアは上機嫌だが、運命を操作したり、予見したわけではなさそう。あるいは無意識に干渉したのかもしれない。

※背景を明るくすると、こんな感じ。

予想外の不幸もあれば、予想外の幸運もある。

さぁ、どうなさいますか?

余談 - 選択は結果にすべし

人生というゲームで、自由に選べる札は少ないし、どれも伏せられている。だから札を選んだあとの行動が大事だが、もっともっと大事なことは、札を選ぶための準備である。

準備しておけば、よりよい条件で選択できる。

たとえばダヴィッドがパリまでの道のりを調べておけば、左を選ぶことはなかった。パリでの活動を計画しておけば、厄介事に首を突っ込まなかった。そもそも村長にブリル氏を紹介してもらえば、パリへ行く必要もなかった。

準備なく家出した時点で、詰んでいたのだ。

選択は行動の原因ではなく、結果にすべき。

たとえば旅順港閉塞作戦(1904)は、秋山真之がふと思いついた作戦(選択)ではなく、米西戦争(1898)からずっと研究してきた結果だ。それが正しい選択であったかどうかは、神の視点(もしくは後世の歴史家)で採点してもらうほかないが、秋山の準備がなかったら、ほかの作戦も成功しなかっただろう。

といったメッセージも加えたかったが、咲夜とフランの会話から外れてしまうため、見送った。今回の翻案は、ちょっと甘いかな?

雑記

『異説・阿部一族』の閉塞感が強かったので、気分を変える物語を選んでみた。オー・ヘンリーの名前は有名だが、『運命の道』という短編はマイナーかもしれない。この物語はたぶん、ひとりで読んでも楽しめないと思う。

物語を読む物語というスタイルは、あんがい有益かもしれない。