【ゆっくり文庫】ポー「早すぎた埋葬」 The Premature Burial (1844) by Edgar Allan Poe

2016年 ゆっくり文庫 アメリカ文学 ドラマ ファンタジー ポー

055 「死の恐怖」の恐怖──

もっとも恐ろしい災難、それは生きながら埋葬されること。その恐怖に打ち克とうとした男の末路とは...

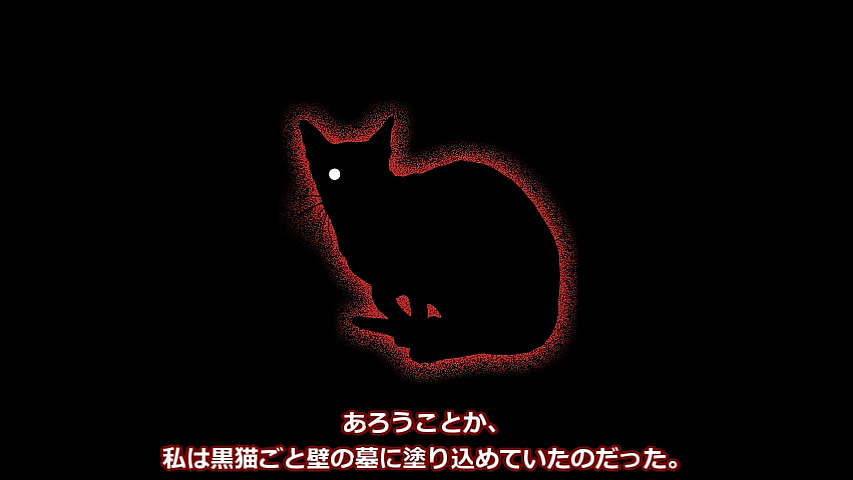

原作について

エドガー・アラン・ポー

(1809-1849)

読んだことはなくとも、名前は知っていそうな古典シリーズ。検索すると遊戯王カードが上位に出ることが泣ける。

「生きながら埋葬される恐怖」は、19世紀のヨーロッパでは実際に起こりえる《事故》だったが、現在でも(異常犯罪などで)起こりえる《事件》であることが恐ろしい。ポーの言葉が響く。

恐怖と宿命はいつの世にもある。

ゆえに私が語る物語に日付は必要ない。Horror and fatality have been stalking abroad in all ages. Why then give a date to this story I have to tell?

"Metzengerstein" 1832 by Edgar Allan Poe

「生き埋め」を描いた作品

動画を制作するときは、過去の映像化や同じテーマの作品を振り返ることにしている。ざっと思いつくのはこんなところ。

- [リミット] - BURIED (2010)

- キル・ビル Vol.2 - KILL BILL: VOL. 2 (2004)

- ミレニアム - Millennium (1996-1999)

- マッドブル34 - Mad Bull 34 (1986-1990)

「生きながら埋葬される恐怖」は集客力があるが、オチが難しい。脱出できると拍子抜けだし、できないと鬱になる。その点、「早すぎた埋葬」は図抜けている。構成がうまい。

- 事例を挙げて恐怖を想像させる。

- 持病を告白し、万全の対策があることを示す。

- にもかかわらず悲劇が起こる。

- オチ

生き埋めネタで、これ以上の物語はないかもしれない。

意外にポジティブなポー

もっとも驚いたのはラスト。語り手は(ふつうに)生きるため、彼ら(死に対する幻想、幻視、強迫観念)を眠らせておく(無視する)と宣言する。語り手は《彼ら》と向き合いすぎたため、精神を病んでしまった。《彼ら》を駆逐できない以上、鈍感にならざるをえない。「恐怖から目を逸らすな」と訴えるホラーが多い中で、ポーは真逆の結論に達したのである。

ポーは死に取り憑かれた作家だが、その精神は正常だった。だからこそ正常な人に受け入れられる作品を書けたのだろう。

- [原文] The Premature Burial by Edgar Allan Poe - Poestories.com

- [青空文庫] エドガー・アラン・ポー Edgar Allan Poe 佐々木直次郎訳 早すぎる埋葬 THE PREMATURE BURIAL

- 早すぎた埋葬 - Wikipedia

翻案と動画制作について

青空文庫で佐々木直次郎氏(1901-1943)の翻訳全文が読めるが、1931-32年(昭和6-7年)の翻訳だから総じて読みにくい(青空文庫は権利が失効した翻訳を掲載するため)。こう言ってはなんだが、昔の人はよくこんなくどい文体で読み書きしたものだ。代名詞が示すものを探しながら、「こういうとき国語の授業が役に立つ」と実感した。

ちなみにタイトルだが、埋葬された本人が生きている状態では「早すぎる埋葬」が適切だが、埋葬した人が手遅れだったと気づく「早すぎた埋葬」が一般的なので、こちらを採用した。この差は脚本を書くまで気づかなかった。

語り手をポーとみなす

語り手は死によって生を得た。その象徴として、「内面を小説にして発表する」という翻案を加えた。明るいエンディングにできたと思う。ただ誤解しないでほしいが、エドガー・アラン・ポーは資産家でも、全身硬直症でも、趣味として小説を発表したわけでもない。今でこそ推理小説やホラー、SFの源流と評されるポーも、生前は困窮した生活を送り、わずか40歳で謎の死を遂げている。誤解しないでほしいが、興味はもってほしい。

会話劇

原作は語り手の思弁だが、そのまま朗読すると退屈なので全体を「友人との会話劇」に組み替えた。また現代人の暗い期待に沿うよう、事件の可能性も加えてみた。既読の人にも意外性があったと思うが、いかがだろうか。

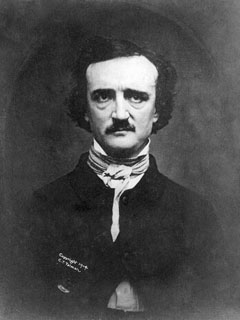

当初の配役は『黒猫』を下敷きに「霊夢&魔理沙」だったが、ふと思いついて「パチュリー&レミリア」に差し替える。ふたりとも声が高いので主人公クラスは避けていたが、東方Projectを知ってる人は「引きこもりの学者&運命を変える吸血鬼」という印象を重ねることができるだろう。

友人のセリフは原作にないため、すべて創作である。知識(パチュリー)と知恵(レミリア)の会話は、考えるのが楽しかった。脚本はすらすら書けたんだけど、映像表現は手こずった。いつもどおり、作ってみないとわからなかった。

語り手の変化

語り手は引きこもりなので、不健全な顔にしたが、それだけじゃ足りないので暗がりフィルターをかけた。「地獄変」で作ったものの転用だが、けっこう雰囲気が出る。おそらく白髪のパチュリーに目を奪われるだろうが、事件後は背景が明るくなっている。

※暗がりフィルターで雰囲気を出す

※成長前の基本配置

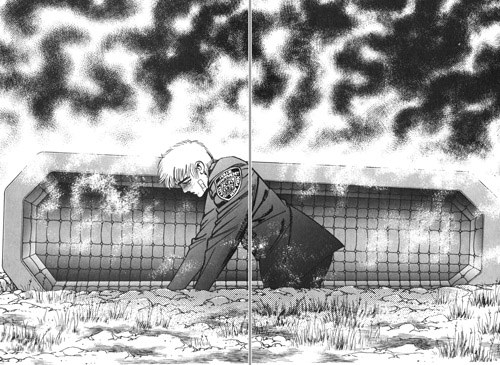

恐怖で髪が白くなるのはオリジナル演出。元ネタは「マッドブル34」、と言ってわかる人がどのくらいいるだろう? マリー・アントワネットや柳原白蓮のように、恐怖やショックで白髪になった事例はあるが、科学的な証明はない。まぁ、真偽はともあれ、演出としては好きなんだけどね。語り手の髪は白くなったが、肌は生気を取り戻した。なにかを失うことで安定するというのは、この世の真理だと、私は思う。

恐怖と変化を示すため、下記の表情パターンを追加した。びっくり目を左右に動かすのは「猿の手」の幽々子の応用。白髪は選択して彩度を下げるだけで済むから簡単だった。

※[井上紀良×小池一夫] マッド★ブル34 第8巻より / ダイザブロー・エディ・伴は生き埋めにされたことで白髪になる

※パチュリーの追加表情:白髪パチュリーは今後使うことがあるだろうか?

情報の見せ方

まず語り手は衝撃的な災害や事件を5つ挙げる。ストーリーに影響しないので割愛できるが、語り手の猟奇趣味を示すため残した。初稿はもっと詳しく説明していたが、テンポが悪くなったので図説に切り替えた。興味ある人は一時停止するだろう。そして一時停止して読んでしまう心理こそ、猟奇(=怪奇・異常な事に興味を持ち、あさりさがすこと)である。

※紙芝居形式における脚注のようなもの

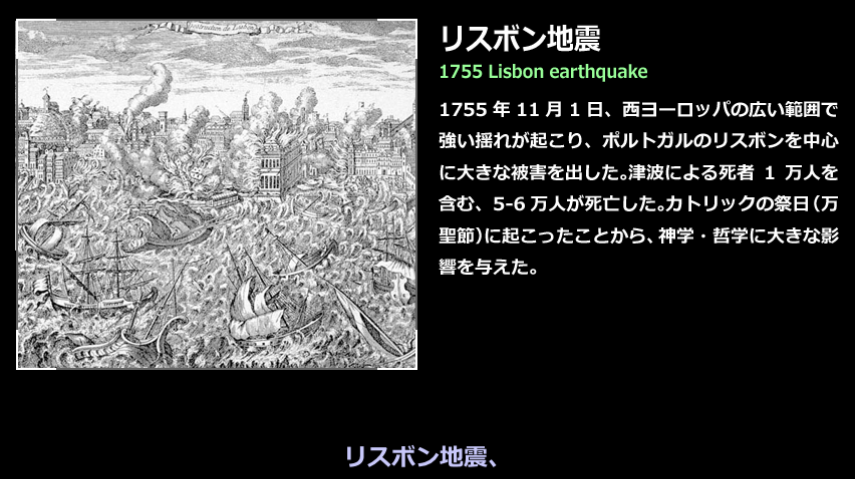

現代人が衝撃的な災害や事件としてルワンダ虐殺(1994)、アメリカ同時多発テロ事件(2001)、イラク戦争(2003)、東日本大震災(2011)を挙げるように、19世紀の人々はサン・バルテルミの虐殺(1572)、ロンドンの大疫病(1665)、リスボン地震(1755)、カルカッタの黒い穴事件(1756)、ベレジナの戦い(1812)を挙げるのだろうか?

このあたりの歴史を調べるのは楽しかった。

- "黒い穴"/怖い話投稿サイト 怖話(こわばな) ... カルカッタの黒い穴について

演出方針が決まっても、画面構成に苦労した。完成品を見ればアリキタリな表現だが、そこに至るまでいくつもの試作品を作った。もともと「黒後家蜘蛛の会」のために用意したフォーマットだが、煮詰まっていたのだ。

※試作品の1つ

単調な事例紹介

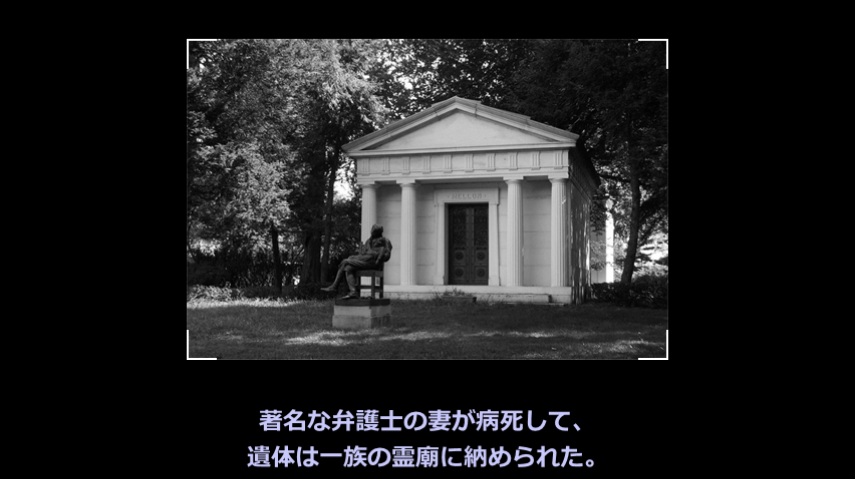

つづいて語り手は生き埋めの事例を4つ紹介するが、ここが本作でもっとも手こずったところ。脚本段階でだいぶ簡略化したが、それでも映像に落としこむと冗長だった。「扉にもたれかかって白骨化する」とか「腹を割かれてる最中に目覚める」といったシーンはゆっくりで再現できないし、さりとて場面を示すイラスト素材もない。たった1枚の写真で乗り切るしかなかった。

ゆっくり動画で同じ音声がしゃべりつづけると、耳が麻痺して意味がわからなくなる。絵的な変化がなくても、会話にする、ツッコミで抑揚をつける、効果音をつける、といった工夫を凝らすが、今回はそれも限界で、脚本の方を削っていった。削る作業はつらかったが、結果的にこれでよかったと思う。

※たった1枚の写真で乗り切る

※死体泥棒の話:テンポがよくないので削った

地中より

棺の表現はすぐ思いついたが、その前に真っ暗なシーンを挿入した。びっくり目の左右を作ったことで、表情豊かになったと思う。《悪霊》はけっこう好きなキャラクターで、もっとしゃべらせたかったが、テンポを優先した。当初はドクロもなかったが、あとから付け加えた。

このあと現状が明らかになり、悪霊と会話し、語り手は暴れ始める。助かるためには兵士のように息を潜めなければならないが、そんな余裕はない。棺の中でゆっくりが跳ねる演出も考えたが、結局、暗転に落ち着いた。このあたりも作りながら演出している。

※真っ暗だが、どこにいるかは明白

※現状が明らかになる

種明かし

佐々木直次郎氏は「berth」を「棚寝床」と訳している。つまり段ベッドのことだが、わかりにくいので「船員の寝床」とした。いい写真が見つからなかったので、アメリカの潜水艦の寝所を使った。木の手触りはなさそうだが、細かいところは見逃してほしい。初稿では友人と語り手だけだったが、親切な船員2名を登場させることで、語り手が外に出たことを示した。

※背景はじつは潜水艦

エピローグ

そしてエピローグ。語り手が変わったことの象徴として、「夜の雑踏」「乗馬」「宴会」「肉料理」の写真を使った。「夜の雑踏」より「海や山などの自然」が鮮烈だろうが、安易な自然回帰は避けたかった。「乗馬」は兵士が埋葬されるきっかけだから、以前の語り手なら絶対にやらなかったであろうこと。「宴会」は社交性、「肉料理」は潔癖症からの脱却を示している。「窓の外の明るい庭」は、ずっと書斎から見えていたのに、見ていなかった世界という意味だ。

※肉を食べよう

最後のセリフは悩んだ。よくよく読めば《彼ら》が意味するものはわかるが、初見では難しい。ほかの言葉に置き換えるか、原作を尊重するか? 2週間ほど考えて、この結果に落ち着いたが、いかがだろうか? コメントやツイートを見て、次の制作に活かそう。

雑記

「黒後家蜘蛛の会」を連続して公開するつもりだったが、箸休めに本作を挿入した。しかし次は「いんちき博士」か「迷子のロボット」だから、パチュリーが連続してしまう。気にせず投稿するか、またなにか別の作品を挟むか。まぁ、土日に考えるとしよう。