【ゆっくり文庫】菊池寛「形」 Katachi (1920) by Kikuchi Kan

2014年 ゆっくり文庫 ドラマ 日本文学 菊池寛

027 形の魔力──

中村新兵衛は槍の達人で、身につけている陣羽織と兜を見ただけで敵が恐れおののくほどだった。あるとき新兵衛は、初陣に出る若侍に陣羽織と兜を貸してほしいと頼まれる。

原作について

菊池寛

(1888-1948)

大切なのは《中身》であって《形》じゃない。猩々緋に唐冠という《形》に、戦闘力はない。しかし人間は《形》しか見えない。思い込みによって怖気づくこともあれば、奮い立つこともある。人間心理の妙を、端的に描いている。

新兵衛は強いけど、「槍中村」の名声による底上げ分を自分の実力と思い込んだところに悲劇がある。まるで大企業の社員が、仕事の成功を自分の実力と勘違いするようだ。いい気になって独立してから、個人の実力は大したことなかったと気付かされるパターン。

あるある。コワイコワイ。

最初に読んだ時、《形》だけ借りた若侍(原作は名前がない)はすぐ敗れるだろうと思った。しかし《形》を借りたことで若侍は底力を発揮できたし、戦果もあげたから自信がつくはず。ひょっとしたら彼は、「槍中村」の名を継ぐ武将になるかもしれない。仮に実力が足りなくても、継がせた方が都合がいい。こうなると、強いのは《形》ではないかと思えてくる。

【ゆっくり文庫】に翻案するにあたって、若侍が「槍中村」を継ぐシーンを、《おまけ》として描こうかと思ったが、蛇足になるのでやめた。「槍中村」は死んだのか? 各自で想像してほしい。

それはそうと、若侍が「主君の側腹の子で、新兵衛に育てられた」という設定は絶妙だね。彼が新兵衛の実子だったり(→子煩悩)、主君の嫡子だったり(→わがまま)、新兵衛を妬むような人物(→不幸な事故)なら、物語の印象はまるで違っていただろう。

《形》を貸したのは軽率だったのか? 新兵衛は自分に絶対の自信をもち、大切なのは中身(=肝魂)と思っている。だからこそ強いのであって、もし《形》を貸すことに躊躇するようであれば、彼はもう「槍中村」でなくなるのだ。

こんな短い話なのに、よく考えられている。

動画制作について

仮面ライダー鎧武第23話でカチドキ・アームズを見たとき、「これだ!」と思った。ぜんぜん「猩々緋に唐冠」じゃないが、なんとなくイメージに合う。短い作品にインパクトも与えられる。あまりパロディ要素を入れたくないが、例外的にやってみよう。

しかし作ってみると、くだらなく思えてきた。

仮面ライダーの戦闘力は《形》に宿る。カチドキからマツボックリに乗り換えれば、敗北するのは当然だ。これじゃ本来の意味が伝わらない。

お蔵入りにしようと思ったが、誤解や批判を恐れるのはむなしい。私の表現が足りなくても、わかる人が少なくても、秀逸な短編を紹介する意義はあるはずだ。

視聴者も、《形》に惑わされませんように。

※摂津や畿内の位置を示す地図を作ったが、意味がないのでボツに。

※猩々緋に唐冠をまとうとき、新兵衛は豹変する。同じ効果が慎之介にも起こる。

※妖夢はハマリ役だった。

※敵兵を倒したのは《形》か、《中身》か?

演出メモ

- 新兵衛(こーりん)の槍に突かれた敵兵は2回転するが、慎之介(ようむ)の槍だと1回転しかしない。このへんに実力差が出ている。

- 慎之介(ようむ)の顔やセリフは、少しずつ新兵衛(こーりん)に似てくる。《形》から入ったのか、《形》に引っ張られたか?

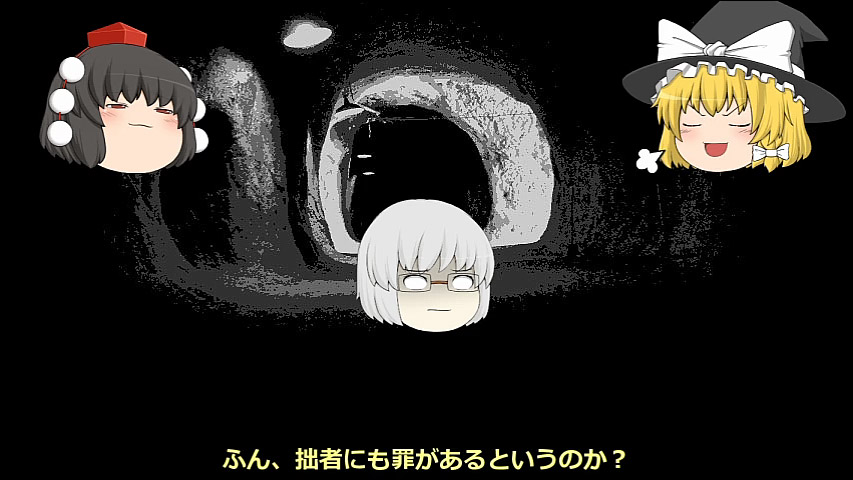

- 敵兵A(さくや)とB(めーりん)は新兵衛を倒せる実力があったのに、槍中村を見るたび逃げていた。ふたりが最初から戦っていれば、ありす、てんこ、ちるの、きめぇ丸の犠牲は防げた。

- 敵兵は、慎之介=槍中村と誤認しちゃったので、今後も見かけたら逃げるだろう。

ひとりごと

紹介したい名作は尽きないし、脚本も書けるが、素材がない。特殊な素材を使わない話を選んできたから、特殊な素材を使う話がたまってきた。絵を描いたり、素材を探すのに時間をかけると、制作ペースが落ちるし、そこまで手間をかけたくない。

私はストーリー中毒者でしかない。動画制作は苦手だし、絵も描けない。英語版や中国版もあったらいいなと思うけど、翻訳できない。ここにきて個人の限界を感じている。

チームを組めばもろもろ解決するが、「個人で完結する作品」を求めてニコ動に流れてきたから、ひっくり返したくない。さりとて個人作業はむなしい。YouTube版の制作も、自家中毒で進まない。自分の作品を客観的に見られない。いっつも投稿前に悩む。

やれやれ。

話は変わるが、魔理沙の出番がなかった。【ゆっくり文庫】を支える大女優なのに、申し訳ない。

妄想「形の後日談」

慎之介のその後が気になったので、妄想エピソードを作ってみた。細かいことが気になると、夜も眠れない。

『少年の日の思い出:エーミール視点』はちゃんと脚本を起こしたが、今回はよく考えず動画制作をはじめた。セリフを置いて、会話を聞いてから、次の展開を考える。若侍(フラン)が慎之介を昏倒させたり、ラストで父親(レミリア)と和解するのは、作りながら思いついたことだ。

本編と対をなす構成だが、テーマは同じ。慎之介の強さは、《形》を除くことで証明された。慎之介は最初から強かったのか? 《形》が実力を引き出したのか? 罪悪感と孤立感が強さの秘訣なら、今後は大丈夫か? 敵将(さくや、めーりん)が慎之介に討ち取られたのは油断したせいか?

実力や肝魂は眼に見えない。人は《形》に惑わされる。

元服間もない若侍が侍大将になれるわけがないとか、侍大将が合戦に出遅れるわけがないとか、一服盛られてすぐ戦えるわけがないとか、そうした部分は無視している。細かいことが気になる人は、各自で妄想してください。

本作は『常山紀談』の598段「松山新助の勇将、中村新兵衛のこと」を下敷きに、菊池寛がイメージをふくらませたようだ。原典では、敵をたくさん殺すことより、威を輝かすことによって戦意を奪い、その勢いを乱すことの重要性を説いている。《形》という言葉は出てこない。

また『甫庵信長記』では、中村新兵衛は敗軍の将を押し付けられて戦没したとある。同じ人物が二度死ぬはずないから、「槍中村」の名前が受け継がれたと考えるのはロマンがある。

ちなみに正妻の子・高次の名前は、中村新兵衛高次から拝借している。

※慎兵衛が新兵衛より強いことを示すため、強い敵(いく、かなこ)を配置した。

※変身アイテムを使わず変身した→本物

動画の要素はほとんど使いまわしなので、すぐ完成した。しかし「こんな動画、公開していいのか?」と、また悩むことになる。まぁ、公開しちゃうんだけど。こういうのもある。そう思ってほしい。