【ゆっくり文庫】ロメロ「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」 Night of the Living Dead (1968) by George A. Romero

2014年 ゆっくり文庫 SF アメリカ文学 ファンタジー 映画やテレビから

015 最初の夜──

バーバラと弟ジョニーと墓参りをしていると、不審な男に襲われた。ジョニーは倒れ、バーバラは民家に逃げ込む。駆け込んできたベンという青年によると、町は歩く死者に蹂躙されたらしい。

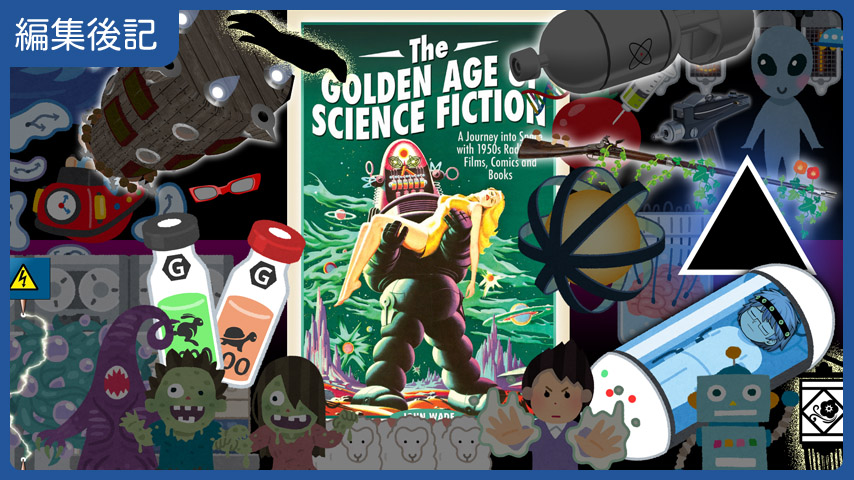

原作について

ジョージ・A・ロメロ

(1940-2017)

ゾンビ映画の原点にして頂点。手続きの問題からパブリック・ドメインになったことも、ゾンビ映画が大量に作られた理由の1つだろう。

私は100本以上のゾンビ映画を見ているが、本作が飛び抜けておもしろいというわけじゃない。ゾンビの描写はハンパだし、中盤のダレはひどい。ゾンビが道具を使う/深夜の緊急放送が昼間に撮影されている/バーバラはショック状態で役に立たないなど、不可解な点も多い。

しかしこれが「最初の夜」だと思うと、不可解な点も許せる。

基本的な流れはそのままに、おかしいと思った部分を翻案した。キャラクターやシーンを削ったとはいえ、96分を19分に再構築できたのは驚き。

バーバラの位置づけは悩んだ。主人公なら物語を転がしてほしいが、強い女性バーバラは『死霊創世記』(1990)でやっているので見合わせた。代わりにベンとハリーの調整役をやらせてみた。美しい女性がいればケンカも減るが、問題を先送りしただけだった。バーバラがいなければ、もっと早い段階でベンとハリーは殺しあい、どちらか片方だけでも生き残れたかもしれない。

オリジナルのベンは黒人青年であり、それが彼の制約になっていた。しかしゆっくりキャラクターで黒人は表現できないし、60年代アメリカの空気も再現できないから、社会的な格差という要素を盛り込んでみた。

生存という目的を与えられ、ベンは興奮している。ハリーはそれを認めず、自分が上位に立てる常識に固執する。初対面なのに、それぞれの階級への不満が噴き出している。こういうところもゾンビ映画の魅力だよね。

動画制作について

例によって実験作。映画を翻案できるか挑戦してみた。ゆっくりは手足がないから、もみ合ったり、引きずり出される動きは表現はできない。しかしアクションやゴアを描きたいわけじゃないから、赤いフラッシュでごまかした。これで十分じゃないかな? 『アウル・クリーク橋』の経験が役だった。少しずつ引き出しが増えている。

「ドアを挟んだゾンビとの攻防」も難しかった。【ゆっくり文庫】は細かい場面切り替えに向いてない。それでも家の内と外を同時に描きたかったので、Minecraftのドアを使って擬似的な立体空間を演出した。やってみれば簡単な工夫だが、思いつくまで苦しんだ。

背景は映画のシーンをそのまま流用した。ゆっくりの向こうにオリジナルキャストが見えるのはおかしいが、写真を探したり、加工する時間を惜しんだ。【ゆっくり文庫】は映像を見せるシリーズじゃない。

「死亡」を意味する退場演出がなかったので、Avi-Utlでアニメーション効果をつけた。ドアとキャラクターの重なりも変えた。「ゆっくりMovieMaker」だけで完結させたいが、こうした演出も捨てがたい。

- 死亡 ... アニメーション効果(起き上がって登場):[時間] -1.0、[勢い]0.0

- 壊れそうなドア ... アニメーション効果(震える):[振幅]1、[角度]5

- 食べられる ... モザイク:[サイズ]1→24

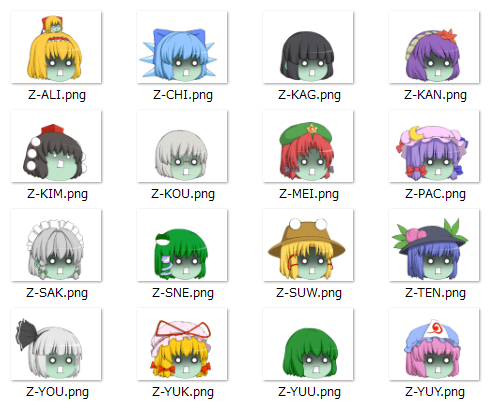

※ゆっくりゾンビ

ゾンビは顔色を悪くして、目を丸くしただけ。怖くないと思ったが、動かすと怖くなった。こういう意味的な怖さはいいね。

次回も未定。いつも次の次までストックがあったんだけど、本作で使い切った。来週に間に合うかどうかもわからない。まぁ、週刊ペースにこだわる理由もないけど。