【ゆっくり文庫】小泉八雲「かけひき」「守られた約束」 Diplomacy(1901), Of a promise kept (1904) by Lafcadio Hearn

2014年 ゆっくり文庫 ファンタジー 小泉八雲 日本の民話 日本文学 民話・童話

033 望んで幽霊になれますか?──

(かけひき)死後の報復で脅す罪人に、領主がかけひきを持ちかける。(守られた約束)あるサムライが義兄弟との約束を守るため重大な決断をした。八雲は妻セツに導かれ、日本の闇に踏み込んでいく。

原作について

小泉八雲

(1850-1904)

「番町皿屋敷」に「続き待ってます」という広告メッセージが入ったので、続きとして作ってみた。

というのは半分冗談だが、半分本気。どちらも短いため動画化をためらっていたが、流れに乗って、2本立てにチャレンジしてみた。いかがだっただろうか?

2つの怪談をつなぐため、「望んで幽霊になれるか?」という問いを設定した。「かけひき」は失敗し、「守られた約束」は成功したわけだが、そこに法則性はあるだろうか? 八雲はなにかに気づきつつ、結論に至らないことにした。総括しちゃうと、シリーズが終わってしまいそうだから。ゆっくり八雲とセツの怪談めぐりは、もう少しつづけたい。

ゆっくり八雲とセツ

言うまでもないが、八雲とセツの会話はオリジナル。好奇心旺盛な八雲(=霖之助)と、ミステリアスなセツ(=魔理沙)の組み合わせは、けっこう楽しい。しかし本来なら《おまけ》となるパートなので、実在の人物を勝手にアレンジしちゃっていいのかと悩む。宮﨑駿の『風立ちて』も実在の人物を使ったフィクションであり、「反則だなぁ」と思っていたが、流れができちゃうと抵抗できない。小泉八雲の子孫からクレームが入ったら取り下げよう。

※小泉八雲とセツ、このコンビも楽しい

八雲とセツ

実際の小泉八雲は日本語を話せず、セツは英語を話せなかったから、コミュニケーションに苦労したようだ。また怪談を聞くときの八雲は真剣そのもので、セツが怖がることもあったとか。八雲はメモを見ながら話すことを許さず、セツが理解した物語を、セツの言葉で聞きたがった。そんな要望に応え続けたのだから、セツという女性もかなり特殊だ。

そうした機微は表現できないので、【ゆっくり文庫】アレンジで表現する。

興味がある人は下記などを読んでほしい。

かけひき

「Kwaidan (怪談)」に収録された短編。簡潔にして、鮮烈。罪人の身勝手な主張は、「番町皿屋敷」のような怨霊報復談が広まったあとなら、いくらもありそう。つまり、怪談を知っていることが前提の怪談といえる。

※かけひき:上司の度量を試される

罪人の脅しを無視するのは簡単だが、「たたり」という名の不安が残ってしまう。さりとて情けをかけたり、家来に代行させるわけにはいかない。してみると、殿様(=レミリア)の機転は素晴らしい。殿様は「たたり」を信じていないが、「たたり」を信じる人の気持ちを理解している。

※かけひき:美鈴は馬鹿だけど、好感がもてるキャラクターだ

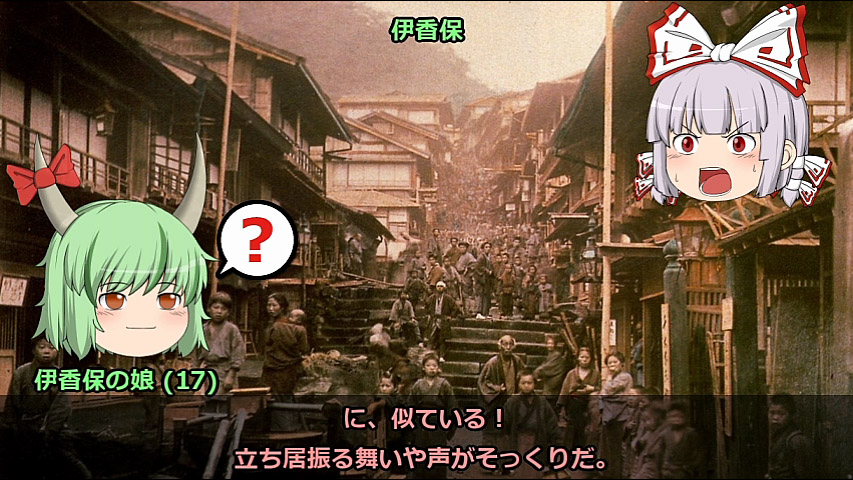

守られた約束

「A Japanese Miscellany (日本雑録)」に収録された短編で、「破られた約束」とカップリングされているところが秀逸。約束を守るときも、破るときにも幽霊が出てくることに、八雲は注目したのだろう。西洋人も契約を重んじるが、日本人の約束は死んでも解放されない。命どころか、魂まで賭けている。

原典は雨月物語の「菊花の約」。上田秋成は「古今小説」の一遍をベースに、「陰徳太平記」の時代設定を組み合わせ、リアリティを高めている。しかし八雲は「浅茅が宿」→「和解」と同じく、詳細を省いてしまった。

省かれたのは、左門が清貧を好む儒学者であったこと、疫病にかかった宗右衛門を看病したこと、宗右衛門の任務など。個人的には、隠遁者である左門と、主人に従属する宗右衛門が、どうして仲良くなれたかを知りたいが、八雲が省いたものを掘り下げるわけにはいかない。別れの沈黙で察してもらおう。

ちなみに「義兄弟の盟」は衆道とみなせるから、想像すると刺激的だ。

※守られた約束:2人になにがあったんだろう?

「菊花の約」で難解なのは、冒頭と結びで言及される「軽薄な人」が不明なことだろう。新しい領主(尼子経久=フラン)が語り部なら、悪辣な親戚(赤穴丹治=アリス)を指しているのだろうけど、文中、尼子経久と赤穴丹治の関係は描かれない。「軽薄な人と親交を結んではならない」ではなく、「宗右衛門と左門のような堅実な親交が望ましい」と言ってくれればよかったのに。

あるいは尼子経久は、赤穴丹治の軽薄さにうんざりし、宗右衛門の士官を待ち望んでいたのでいたのかもしれない。であれば、家臣を殺した左門を追わなかったことも納得できる。カリスマに欠ける領主の苦悩がしのばれる。これも沈黙で察してほしい。

※守られた約束:カリスマに欠ける領主の苦悩

さて、宗右衛門の幽霊は本当に出たのだろうか? すべては疲れた左門が見たマボロシだった。心を通じ合わせた宗右衛門のことだから、事情や言動を想像できた。「魂魄、百里を走る」という言葉も、儒学者の左門が教えたことにちがいない。

そう考えればスジは通るが......それだけとは思えない。見えない世界を信じたい。

生者による引き寄せ

私の妄想だが、生きている人間が強く「逢いたい」と願うことが、幽霊が出てくる要因の1つになっていると思う。たとえば「牡丹灯籠」の新三郎はお露に、「和解」のサムライは別れた妻に、「守られた約束」の左門は宗右衛門に「逢いたい」と願い、しかるのちに幽霊と遭遇している。あるいは逆に、「逢いたくない」と思うことも影響するかもしれない。「番町皿屋敷」の主膳の妻はお菊に責任転嫁するために、「破られた約束」のサムライは前妻への無意識の罪悪感から、幽霊を引き寄せてしまったと解釈できる。

日本の幽霊は、恐るべきモンスターではなく、人間の弱さ、優しさ──業を具現化しているように思う。

まぁ、幽霊が出てくる法則をあれこれ議論しても意味はない。ただ私はそう思っているので、そう解釈できるよう演出している。

配役について

今回は私のレミリアへの敬愛がにじむ配役となった。番外編「キャストについて」で述べたとおり、私にとってレミリアは中軸(四枚目)を任せられる大物俳優である。違和感をおぼえる人もいるだろうが、慣れてもらうしかない。

そしてレミリアが主人なら、家来は美鈴、忠臣は咲夜、カリスマに劣る新領主はフランとなる。配役は連鎖的に決まる。

【ゆっくり八雲】シリーズでは、劇中劇に必ず八雲(=霖之助)を登場させるつもりだった。今回は罪人と宗右衛門──望んで幽霊になろうとする人間──を想定していたが、2本立てのせいか、イメージに合わなかった。結局、この方針は無視された。

左門は引きこもりの学者だから、パチュリーが内定していた。しかし爆発力に欠けるため、妖夢に差し替えると、「魂魄、百里を走る」が意味をもってしまった。ダジャレは避けたいが、実際に走っているから困る。

ためしに配置すると、咲夜と妖夢のツーショットが鮮烈だった。左門は母(幽々子)と2人きり、世間から離れて暮らしている。くそっ、ハマる。

決まってしまえば、これしかないと思える布陣になった。自分がなにを悩んでいたかわからなくなった。

2つの怪談に2人の悪役が必要で、罪人(きめぇ丸)と親戚(アリス)が抜擢された。また「安定の」とコメントされそうだが、ほかに適任者もいない。

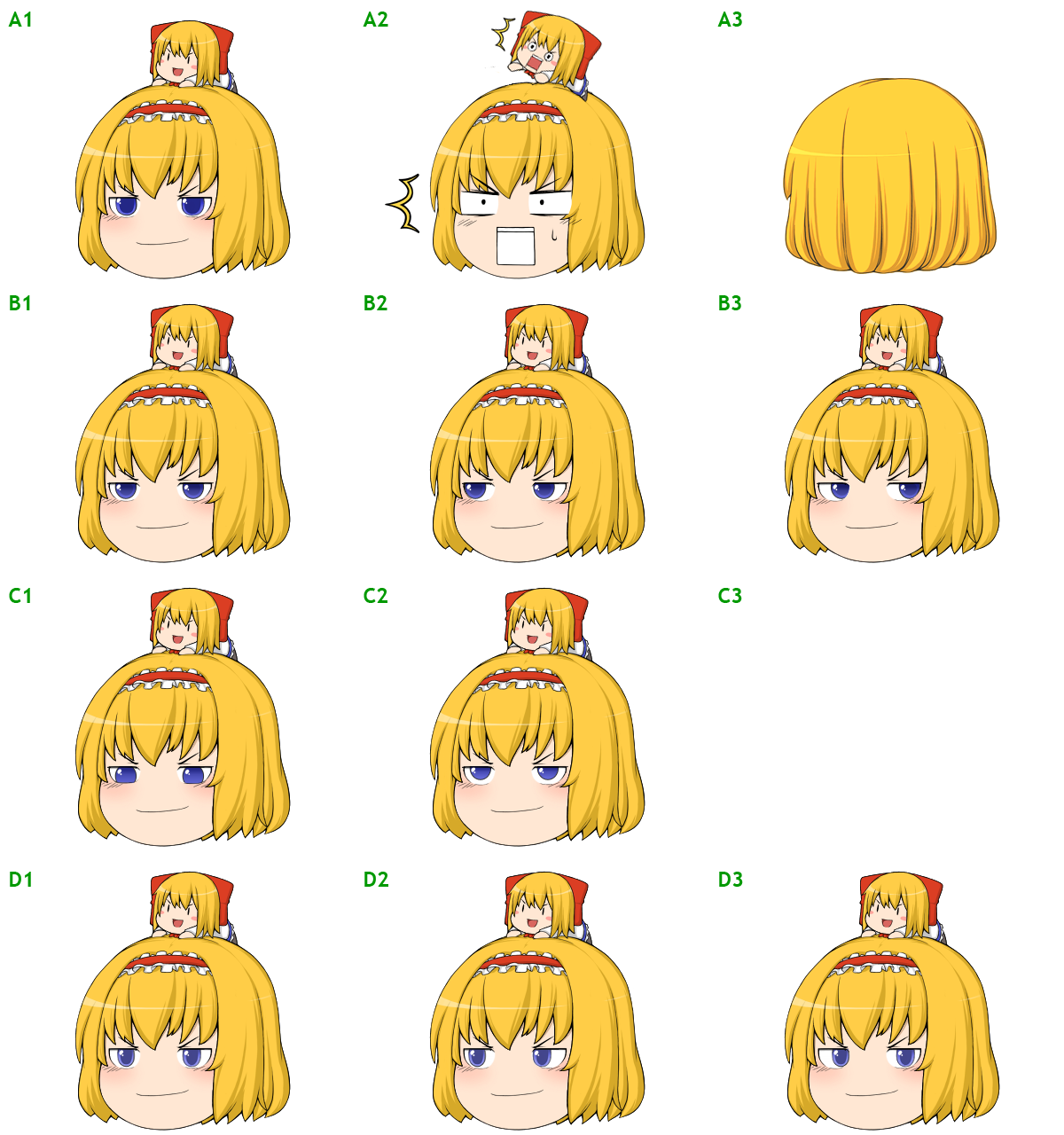

アリスの出番が増えているので、表情パーツを追加した。[A1]がオリジナルのジト目(02)で、これをレイヤー分解して、眼球を動かせるようにした。[B1]、[B2]、[B3]、[C1]、[C2]がバリエーション。今後、使っていくつもり。[D1]、[D2]、[D3]は試作品。

[A2]は上海人形とセットで驚くところ。[A3]の後ろ姿は輝夜の色を変えたもので、上海人形は載せられなかった。なので斬られるときふっ飛ばした。

妖夢のびっくり目(05)もレイヤー分解して、びっくり左[A2]と右[A3]、より目[B1]を作った。それから涙をためた目[B2]も追加する。「目」や「口」に付随していた汗を「他」パーツとして独立させた。ゆっくりMovieMakerを使ってないと意味不明かな。

咲夜に慈愛の目[A1]、レミリアに意地悪な流し目[A2][A3]を用意する。東方キャラはみんな目の色が異なるから、量産が面倒くさい。

作ったパーツはニコニ・コモンズなどで配布すべきだろうか?

これって、動画作成者の役に立つだろうか?

動画制作について

今回はほぼ迷うことなく制作できた。凝った演出もない。

10分以下の動画ならサクサク作れるようだ。14分を超えたあたりから、脚本も動画制作も難しくなる。