【ゆっくり文庫】小泉八雲「夢を啖(く)らうもの」 The Eater of Dreams (1902) by Lafcadio Hearn

2017年 ゆっくり文庫 ファンタジー 小泉八雲 日本の民話 日本文学 民話・童話

067 獏くらえ! 獏くらえ! 獏くらえ!──

あるよる、小泉八雲は窓から入ってきた「獏」に、悪夢はないかと問われた。獏は悪夢を食べてくれると言う。八雲は不思議で怖い夢を語って聞かせた。

原作について

小泉八雲

(1850-1904)

『The Eater of Dreams』は、『Kottō』に収録された一遍。『夢を食う獏』や『夢を食らうもの』と訳されてきたが、平井呈一氏による『夢を啖(く)らうもの』がよかったので、こちらを採用した。健啖家の啖(たん)の訓読みだが、変換候補に出てこない。読めない人もいるだろうが、霊夢がタイトルコールするから大丈夫だろう。

本作は『停車場にて(At A Railway Station)』や『人形の墓(NINGYÔ-NO-HAKA)』などと同じく、「小泉八雲の体験談」というスタイルになっている。なにぶん夢だから、「そんな夢、見てないだろ!!」と突っ込んでも意味がない。まぁ、この小説まんまの夢は見てないだろうが、発想のもとになったイメージは夢に見たかもしれない。目が覚めて、夢の意味を考え、展開を整理していると、夢に見たものと空想の区別がつかなくなるのは、よくあること。

よくあることと言えば、「自分の死体を見ている」や「自分の死体が目覚め、襲ってくる」といった夢は、だれもが見ているんじゃなかろうか?

少なくとも私は同じ夢を見た(そして見たことをノートに書き留めておいた)。中学生のころだ。「死体を見ている老婆(もしくは姉)」もいた。私は妙法の斧を見つけられず、走って逃げるだけだった。だから高校生になって本作を読んだときは、ショックを受けた。

「100年前の外国人と同じ夢を見た!」

そう感じさせるところに、小泉八雲の妙味があるのかもしれない。

ユング的な解釈をすれば、同じような夢を見た人は有史以来、世界中に、何億人もいただろうが、そのうち何人が小説を書いただろう? さらに「獏」を絡めたことで、夢の話を超えた魅力を放っている。

- オンラインで読める日本語訳は見つけられなかった。

- Kottō : being Japanese curios, with sundry cobwebs [Internet Archive]

私の妄想

私はこう考える──。

八雲は、悪夢を食べる妖怪(獏)の話を聞いた時、少年時代から悩ませてきた悪夢を思い出した。そしてふと、妙法の斧で退治することを思いつく。その途端、悪夢に悩まされなくなった。

これがイメージソースではなかろうか? おもしろいのは、悪夢(襲ってくる死体)を獏に食べてもらうのではなく、獏に「それは悪夢ではない」と太鼓判を捺してもらうこと。まるで悪夢を見た事実さえ食べてもらったようだ。

そういえば獏がどうやって悪夢を食べるんだろう?

余談:八雲と漱石

夏目漱石

(1867-1916)

本作を読んだ人は、夏目漱石の『夢十夜』を思い出すかもしれない。漱石の『夢十夜』が発表されたのは1908年(明治41年)だから、本作の6年後(八雲の死から4年後)だ。

漱石は熊本五高で、八雲の後任となった。それから英国留学して、帰ってきたら東京帝大で、ふたたび八雲の後任となった。しかし漱石の授業は不評で、学生たちは激しい八雲留任運動を起こす。川田順は「ヘルン先生のいない文科で学ぶことはない」「夏目なんて、あんなもん問題になりゃしない」と言って法科に転科してしまった。

英国留学したエリート(夏目漱石)より、まっとうな教育を受けてない流れ者の外国人(小泉八雲)が日本人生徒に愛されたのだから、そりゃあ愉快なわけがない。八雲の側に、漱石を意識した痕跡がまったくないのも切ない。

神経衰弱になった漱石は教職を辞し、処女作『吾輩は猫である』(1905)を発表。小説家として一本立ちを決意する。小泉八雲がいなかったら、夏目漱石の名が文学界に轟くことはなかったかもしれない。

あるいは漱石には、八雲への対抗心があったのかもしれない。『草ひばり』→『文鳥』のような、八雲作品から本歌取りした作品もある。『夢を啖らうもの』が日本に与えた影響はわずか(日本で出版されなかった)だが、『夢十夜』は若い作家たちを大いに刺激した。かくして芥川龍之介『沼』や、北杜夫『夢一夜』などが執筆され、幻想文学の潮流を起こるわけだが、それはまた別の話。

制作のきっかけ

『鏡と鐘と(Of A Mirror And A Bell)』を紹介したいが、「なぞらえる」をうまく説明できない。八雲は「なぞらえる」に相当する英語の言葉はないと言っていたが、ジェームズ・フレイザーが喝破した類感呪術が相当するのではないか? フレイザーは東洋を研究したわけじゃないから、「なぞらえる」は西洋にもあったはず。

...などと考えていたが、ふと調べたら『金枝篇』が完成したのは1936年で、小泉八雲の死から32年後だった。もっと古い本だと思いこんでいた。つまり八雲は『金枝篇』を読まずに、類感呪術に注目したわけか。

となれば、翻案の切り口もつかめそうだが、『鏡と鐘と』はボリュームが大きい。そこで『夢を啖らうもの(The Eater of Dreams)』を取り上げることにした。土用の入りに投稿したかったが、間に合わなかった。

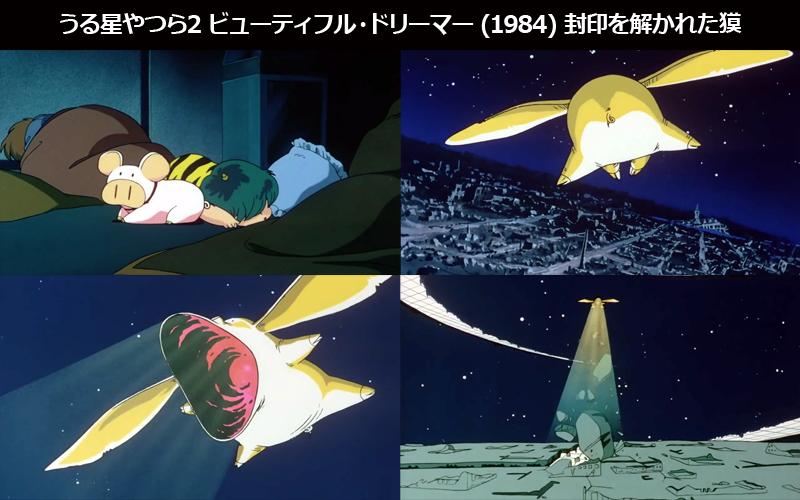

私と獏

余談。私がはじめて「獏」を知ったのは、『うる星やつら2ビューティフル・ドリーマー』(1984)だった。愛らしいピンクの子豚が、封印を解かれた途端、巨大化して夢の世界を食べ尽くす展開は衝撃的だった。意味がわからなかったため、私は獏について調べた。当時13歳、中学1年生だった。

近年、獏は「悪夢しか食べない」という設定は崩れ、「よい夢も食べる」「悪い夢を見せる」といった翻案も多い。それはそれでかまわないが、本作のような「悪夢しか食べない」獏も、心のすみに留めてほしい。この獏は、日本にしか存在しない。そしてあなたが覚えているかぎり、獏はあなたの悪夢を食べてくれるだろう。

※うる星やつら2ビューティフル・ドリーマー 獏

うp主コメンタリー

翻案と動画制作のコツを、コメンタリーのように再生に沿って説明しよう。

夫婦語り

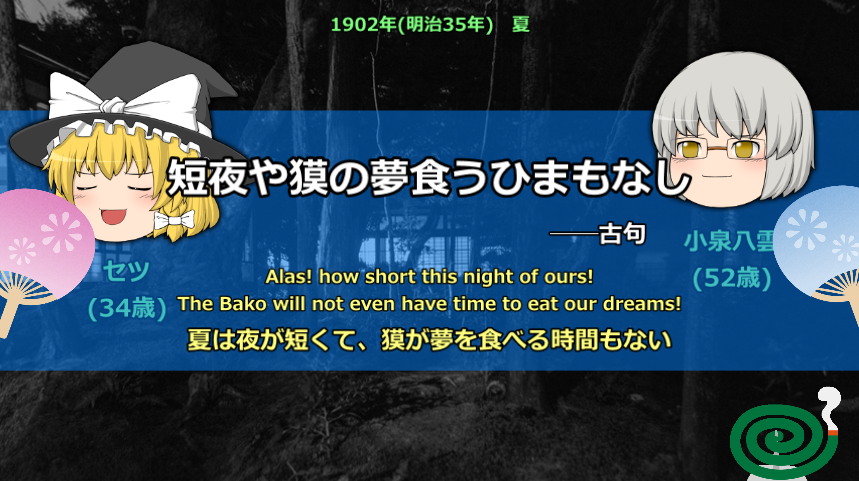

原作は2部構成で、獏の説明パートと、八雲が獏に悪夢を語るパートに分けられる。しかし解説動画にしたくないから、例によって八雲とセツの夫婦語りに翻案した。古句の引用からはじまるところも『十六桜』と符合する。

年代は『骨董』が出版された1902年の夏にした(『骨董』の出版は10月22日)。小泉一家が西大久保の家に転居した年で、東京帝国大学から解雇される前年、八雲が死去する2年前である。

※夏の夜を楽しむ夫婦。1902年は渦巻き型蚊取り線香が発売された年だった。

※一雄くん再登場

1902年だと、次男・巌(1897-1937)、三男・清(1899-1962)がいるが、巌は1901年に稲垣家の養子になっている。ややこしいので、長男・一雄(1893-1965)だけにした。長女・寿々子(1903-1944)が生まれるのは翌年だ。

八雲の誤解

八雲の説明にはまちがいが多い。八雲は漢字を読めなかったから、セツ夫人や助手たちに文献を調べてもらっていた。彼らが読みまちがえたか、八雲が聞きまちがえたか、意図的に変えたか、判然としない。

原作のまちがいをまとめておくが、私の指摘が間違っている可能性があることもお断りしておく。本を読んだら、まず疑うこと。だれが書いたものであっても、鵜呑みにしちゃダメだ。

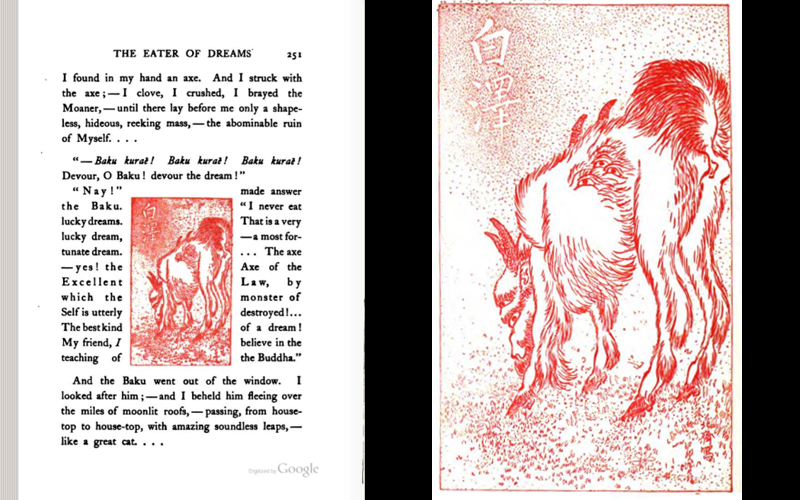

表紙の絵

出版された『骨董』の該当ページには、獏の話なのに白澤の絵が掲載されている(漢字で「白澤」と書かれている)。日本人(漢字を読める人)が校正の場にいなかったと思われる。まぁ、八雲の著作は海外の出版社から英語の文学作品として発表されたから、編集者が外国人なのは仕方ない。

忘れがちだが、八雲の著作は日本で流通していなかった。明治時代は洋書を取り寄せる人はわずかだし、大正、昭和になると忘れられてしまった。戦時下はもちろん、洋書の輸入なんてできない。小泉家も印税収入を絶たれた。小泉八雲は日本文化の紹介者だが、日本における知名度は低かった。

※骨董に掲載された獏の挿絵。漢字で「白澤」となる。複数の目があるのは、日本の白澤の特徴。

獏は「しろきなかつかみ」とも言う

陰陽道で「豹尾神(ひょうびしん)」は八将神の中央に位置するため、「なかつかみ」と呼ばれる。獏は、『爾雅』釈獣において「白豹」と呼ばれるため、「白き中つ神」、すなわち「しろきなかつかみ」と呼ばれる。しかし明治時代、獏を「しろきなかつかみ」と呼ぶ習慣があったかどうか、私は確認できなかった。

黄帝が獏に出逢った話

松声録(渉世録)に書かれているという、黄帝の前に現れた人語を解する聖獣は、獏ではなく白澤である。中国の獏は人語を解さないし、悪夢も食べない。

絵や字にも効験があるという考えは、中国から伝わったもの。しかし中国には「実際に絵を描いて庶民が持つ」という文化がなかったのか、文化大革命で失われたのか、中国オリジナルの獏や白澤のイラストを見つけられなかった。

ちなみに、白澤に「3つ以上の目がある」という特徴を加えたのは、鳥山石燕(1712-1788)。妖怪文化は中国から伝わったが、その後の拡張が大きく、まったく別物になっている。

つづく悪鬼羅刹の名簿は、獏との関係は薄いので省略。

獏枕

八雲が紹介した「王侯が使った獏の字が書かれた枕」は、三代将軍・徳川家光のものらしいが、詳細を調べられなかった。豊臣秀吉が所有した獏枕は現存しているが、これは獏の形状を模した枕だった。

初夢に悪い夢を見ないよう、枕の下に獏の絵を敷いて寝るという俗信はあるが、「枕の下に敷く、獏の字が書かれた紙」の写真は見つけられなかった。宝船の帆に「獏」の字を書いたものはあった。

ちなみに「獏枕」は新年にかかる季語だ。

さて、これをどのように翻案するか?

原作のまま動画化すると、誤解を広めてしまう。注釈をつけると画面がごちゃごちゃする。さりとてセツ夫人が語るにしては専門的。そこで日本の風俗についてはセツ、獏の概要については八雲自身に語らせることにした。

なぞらえる / 骨董

八雲が「なぞらえる」について言及するのは『鏡と鐘と』だが、本作にも通じるだろう。類感呪術の知識は、オカルト(の背後にある法則性)を理解する助けになる。

骨董の説明も私が加えたもの。日本人は日本語が読めるから、「骨董」というタイトルになにも感じないだろうが、意味を考えれば、八雲が込めた思いがしのばれる。

獏さん、登場

原作の八雲は、「最近見た悪夢は」ではなく「最近見た獏は(that I last saw the Baku,)」と語っている。八雲は窓から入ってきた獏に驚かないし、獏も自己紹介せず、いきなり食べ物をねだっている。八雲と獏は、ちょくちょく顔を合わせる関係らしい。しかしそのように描写すると混乱するため、動画では初対面にした。

とくに明記されてないが、オスの獏だろう。つまり毛むくじゃらの大型獣だが、そんなキャラ素材はないし、作るのも面倒だから、ワーハクタク(上白沢慧音)に出演してもらった。台詞のある役としては『お貞のはなし』以来だ。

ちなみに白澤の「歴史を食べる/創る」という能力は、東方Projectの翻案である。「食べる」ところに獏との融合が見られておもしろい。

夜、窓から美少女が入ってくる展開はまずいと思ったが、きめぇ丸に差し替えると、私の胸の奥でなにかがしぼんだ。文庫版の獏はメスにする。

※どこからどう見ても獏さん

白澤と誤解されないよう、「獏」の額当てを付けてもらった。幼稚園のお遊戯のようだが、字にも効験あることを忘れてはならない。「獏」の字をつけた彼女は、獏そのものだ。

しかも「かぶら」とちがって、鏡文字も処理している。具体的には、額当てを実像/鏡像の2種類を作って、ゆっくりMovieMaker「他」フォルダに入れて、獏さんの向きに合わせて差し替えた。獏さんはずっと画面左にいるから、ずっと鏡文字はまずい。

獏さん、みずからを語る

獏さんには、セツが語りきれなかったウンチクを語ってもらった。妖怪だから、時空を越えた説明ができる。内容は原作の枠を外れ、私なりにまとめている。実在する動物との関係も、ストーリーとしては必要ないが、幻想と現実が互いに影響しあっていることを示すため追加した。

※現実のバクは絶滅危惧種。

夢の世界へ

夢の中で起こることは多くないが、視覚化が難しいものばかり。

まず舞台。「大きな白い壁」で囲まれ、「鉄の寝台」があるなど、日本らしくない。しかし抽象的な背景を用意するのも面倒だから、霧にけぶった屋敷とした。

I was standing in some great white-walled room, where lamps were burning; but I cast no shadow on the naked floor of that room, -- and there, upon an iron bed, I saw my own dead body.

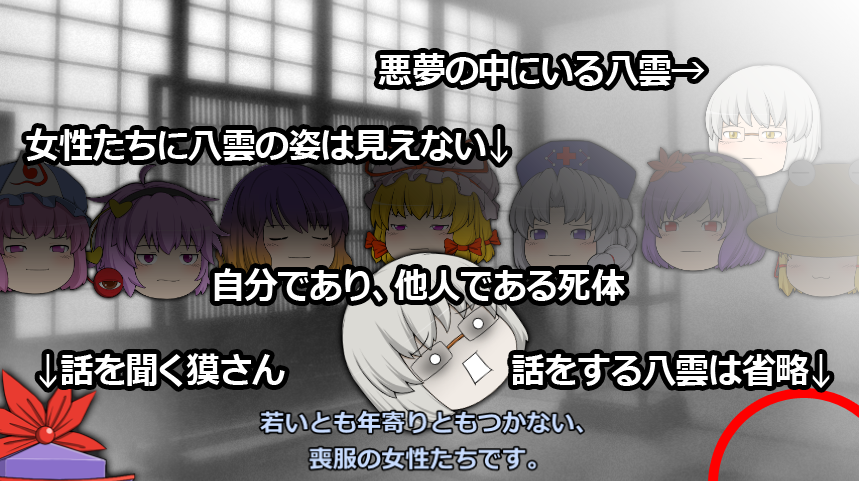

夢の世界では、左下に(八雲の話を聞いている)獏が表示される。当然、右下には(獏に話をする)八雲がいるはずだが、安全圏になってしまうため、省略した。

夢の外にいる獏は、夢の中にいる八雲とふつう会話している。獏の能力なのか、現在進行中の悪夢なのか、よくわからない演出を心がけた。また八雲は、女性たちがいるときはモノローグ(口パクしない)になる。「声を出すと女性たちに気づかれるかもしれない」という、夢っぽい配慮だ。

視覚化させると、演出の余地が一気に増える。

※夢の中で夢の話をする八雲

喪服の女性たち

八雲は、自分の死体に寄り添う喪服の女性たちを目撃する。要領を得ない存在だが、なんとなくわかる。女性たちはシルエットで表現するつもりだったが、表情が欲しくなったため、幻想郷の有力者たちにお越しいただいた。五大老では足りず、諏訪子、さとりに列席してもらったことで、BBA指数が下がった。

レミリアが不在なのは、西田千太郎を演じてもらう予定だから。

※なにかが近づいてくる

そして変化が起こる。

言葉にできない重苦しさで、人を麻痺させる作用があり、静かに広がっていく。「近づいてくる」というのは、私の夢に基づく表現。変化はどんどん強まると思われたが、女性たちが去ると、さっぱり言及されない。いい加減だが、夢はそんなものだ。

これをどう視覚化するか? 原作の表現とは異なるが、低音と黒い波紋にした。

その後、女性たちはひとりずつ席を立つ。その順序や間に意味はない。なんとなく、私のイメージ。

おっそろしく長い

女性たちが去ると、八雲は自分の死体を調べはじめる。そこで、死体の目が開きそうななこと、顔が長くなっていることに気づく。夢の中の死体が、死体のままでいるはずがない。八雲の夢では「長くなる」だが、私の夢では「死体が汗をかく」だった。起こる変化は人それぞれだ。

これをどう視覚化するか? 今回は Avi-Utlの[拡大率]で伸ばし、[ラスター]で波打たせてみた。これまた雰囲気がちがうが、容赦されたし。

※長くなる

ところで八雲は15歳のとき、左目を失明している。八雲の死体なら、どっちの目が開くか気になってしまうが、まったく言及されない。当時の本には著者近影もないから、八雲が隻眼であることは周知の事実ではなかった。また八雲自身、隻眼を恥じていたから、小説内でことさら触れてない。主人公である「私」を一般化させたとも言える。

あるいはひょっとして...死体は15歳以下の少年だったかもしれない。まだ両の目が開き、完全だったころの、パトリック・ラフカディオ・ハーン。寄り添う女性がひとりじゃないのは、4歳で別れた母親の顔がわからなかったから?

原作の文章では、これが「今ちょうど見ていた夢」とは書かれていない。

いやなものを退治する

ついに死体の目が開いて、八雲に襲いかかる。八雲は抵抗し、手にした斧で滅多打ちにする。死体は、血まみれの肉塊になった。「動く死体」や「自我の怪物」、「妙法の斧」など、イメージの普遍性に驚かされる。これが1902年の小説か。

ちなみに私の悪夢では、いやなものはブラックホールで空間ごと消している。退治の方法は人それぞれ。「妙法の斧」が、つねに斧とはかぎらない。

これをどう視覚化するか? やろうと思えば饅頭2体の激突も可能だが、私の趣味じゃない。そこで場面展開させ、伏せてしまった。やや物足りなかったため、妙法の斧だけ見せた。グロテスクなものは見えないが、それでいいだろう。

※獏さんが悪夢を見た事実を食べた、という解釈の余地も残した。

去っていく獏さん

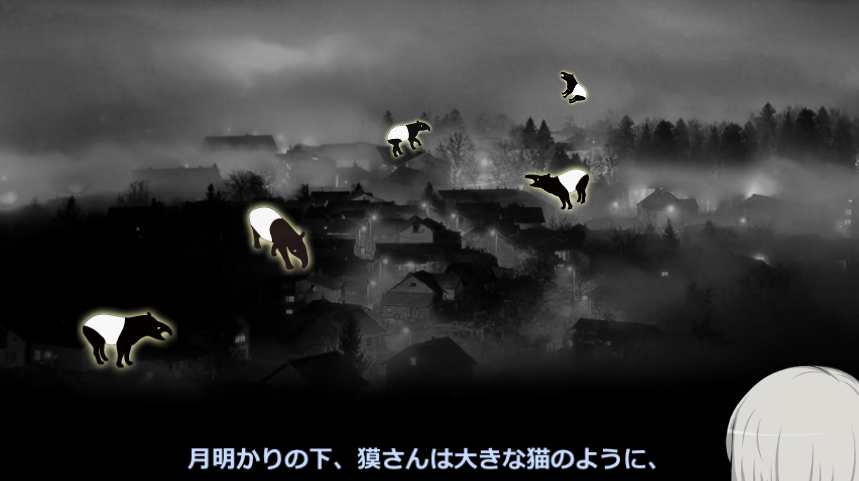

And the Baku went out of the window. I looked after him ; -- and I beheld him fleeing over the miles of moonlit roofs, -- passing, from house- top to house-top, with amazing soundless leaps, -- like a great cat ...

食べるものがないとわかった獏さんは、ふらりと去っていく。

ところで、日本家屋の障子窓から大型獣が出入りできるだろうか? 都会であれ、田舎であれ、屋根から屋根へ飛び移る獏を想像できるだろうか?

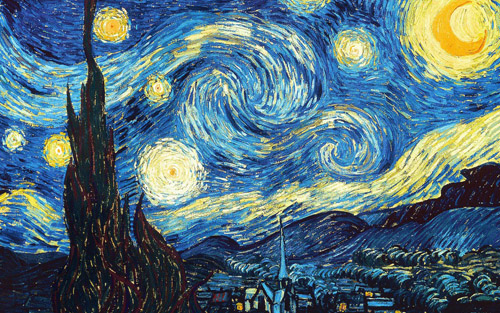

私がイメージしたのはゴッホの『星月夜』──つまり外国の情景だった。

※ゴッホ『星月夜』 (1889)

これをどう視覚化するか? まず『星月夜』に近い素材を加工して、背景にした。飛び移る獏は小さいため、妖怪の姿は描き込めない。そこでマレーバグで代用した。マレーバグは妖怪じゃないが、幻想はつねに現実を侵食するものだ。

屋根から飛び移る動きも難しいので、上空に浮かぶ演出にした。まるでいろんな家で悪夢を食べているようだ。浮かぶマレーバグを見ると、獏がかわいく思えてくる。携帯電話のストラップに欲しい。

※マレーバクは獏じゃないけどね。

帰還

本作は、夢の中で夢の話をしているように見えるが、じつは八雲は、「獏と話をする夢を見た」とは言ってない。八雲にとっては、窓から獏が入ってきたのは現実の出来事だ。ゆえに物語は、獏を見送るシーンで終わっている。

しかしそれじゃ混乱するので、目が覚めて、現実に帰還するエピローグを付け加えた。蛇足かもしれないが、あった方がいいと、私は思っている。

八雲は、悪夢を獏に食べてもらったのではない。八雲は、よい夢を見たのだ。

※現実への帰還。背景のトーンカーブを調節、彩度を高め、セツに後光を与えた。

私が示したのは翻案の1つ。原作に忠実に、獏は夢の住人ではなく、八雲とちょくちょく顔を合わせる関係という映像化もアリだ。それはそれで、見てみたい。

雑記

次こそセツの特別編と考えていたが、制作が滞っている。この特別編がないと、『衝立の乙女(The Lady in the Screen)』を投稿できない。誤解なきよう言っておくと、『鏡と鐘と』はまだ作ってないし、今後も作らないかもしれない。構想はあるけど、時間が足りない。

短い動画だが、えらい手間取った。素材加工やタイミング調整ではなく、脚本をまとめるのに時間がかかった。これでメシが食えたらいいのに。いろいろ出費は多く、収入は乏しく、いろいろヤバイ今日このごろ、獏の夢食うひまもなし。