【ゆっくり文庫】A.C.クラーク「前哨」 The Sentinel (1951) by Arthur C. Clarke

2022年 ゆっくり文庫 SF イギリス文学

113 1億年早かった──

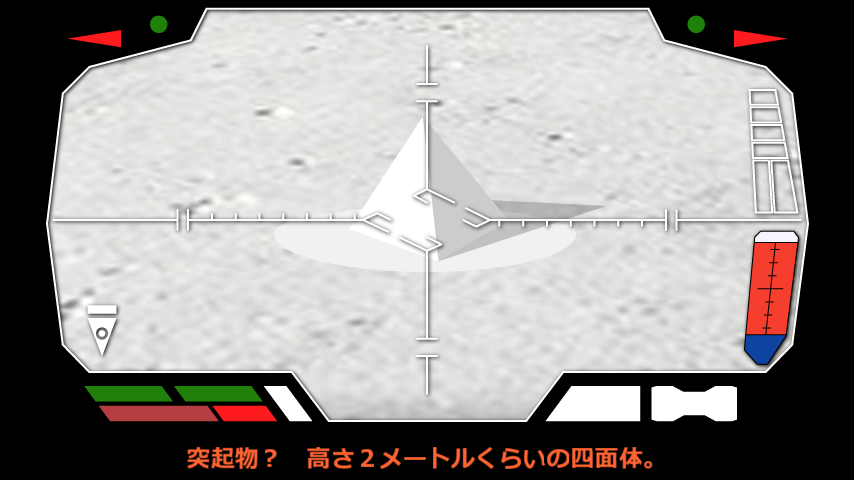

月面で、平らに削られた山頂と、高さ2mほどのピラミッド形の構造物が見つかった。当初、それはかつて存在した月面文明の遺物と思われたが...

経緯について

アーサー・C・クラーク

(1917-2008)

文庫サーバでセブンさんと『2001年宇宙の旅』について話した。その後、第40回で『2010年』が取り上げられる。なぜ『2010年』なんだ? いや、まぁ、『2001年宇宙の旅』移行の事柄が網羅されている。ならば、それ以前のことも紹介したい。つまり『前哨』だ。というわけで作ってみた。

コメンタリー

原作は地質学者ジェームズ・ウィルソンの一人称で描かれる。ほかに数名のキャラが居るが、個性はない。月面環境、宇宙服、宇宙作業について細かく描写される。書かれた時代を考えると、そら恐ろしい正確さだ。また原子力への期待感が強いのも時代の傾向だろう。

このあたり、味わいとして残したい気持ちもあったが、ばっさり省略した。

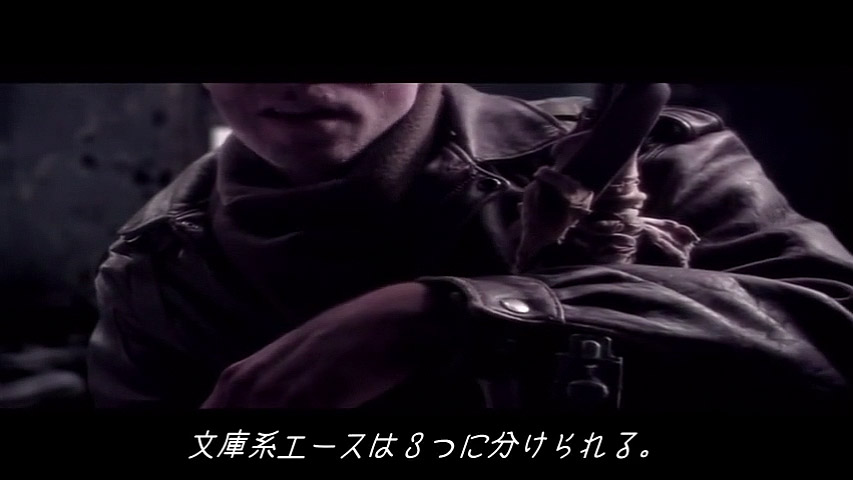

博士はレミリア、助手はめーりん。ふたりの名前は劇中に出てこない。この配役はのちのエイリアンと対比されている。紅魔館組で固めたことで、出会うことは運命になるだろう。

要素を抜き取っていくと、場面構成はあんがいシンプルだった。それゆえ、余韻を持たせる「間」が重要になる。

だれかの視点

物語は唐突に海とモノローグからはじまる。文庫版の演出。意味不明だったものが、あとでわかるという構成にした。

※1億年前のエイリアン視点

マーレ クリシアム

結晶ピラミッドが発見されたのは《危難の海》。ラテン名でMare Crisium。実在する地名を使うところが特徴的。クラーク『乾きの海』(1961)もそうだった。

発表から71年が経過し、月の外周部であっても地球から観測できるけど、おそらく「地球から見えないわけではないが、行かないとわからない地点」として選んだのだろう。

今回は背景を用意するのが大変だった。おおよそNASAの資料をベースに加工している。

※危難の海の位置

※平らに削られた山頂、のつもり。宇宙船はもちろん住吉ロケット。

※低重力の歩行。距離感を表現するため、地球は動いていない。

宇宙服の会話音声を無線越しに加工しようと考えていたが、『新加速剤』と印象がかぶるので見合わせた。

結晶ピラミッド

「Tetrahedron」だから、四角錐(ピラミッド)ではなく四面体。しかし結晶ピラミッドと訳されているし、そのほうがイメージしやすい。色や材質の描写は少なく、色もわからない。「輝く」とあるが発光してるわけじゃないだろう。すると鏡面か? こういうのを考えるのは楽しい。

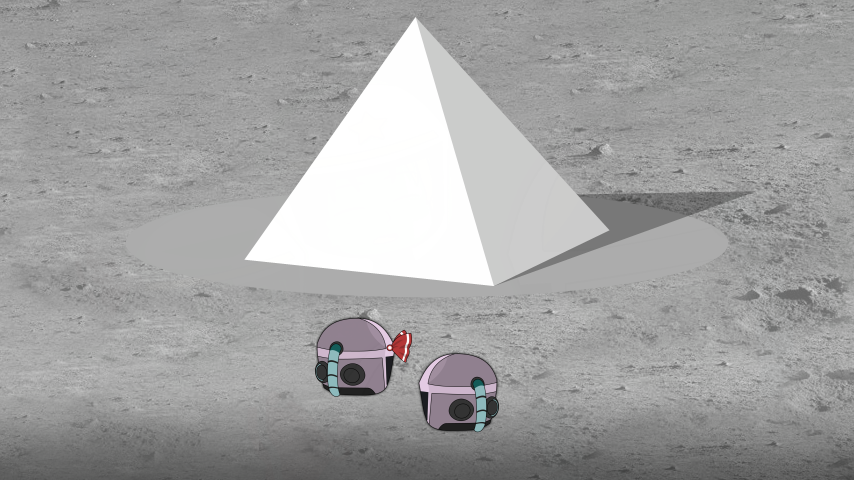

問題はスケール。人間より高いが、巨大構造物じゃない。言葉で表現できないため、ゆっくりと対比させる構図を用意した。

※四角錐ではない。

※ゆっくりと対比させる。それほど大きくない。

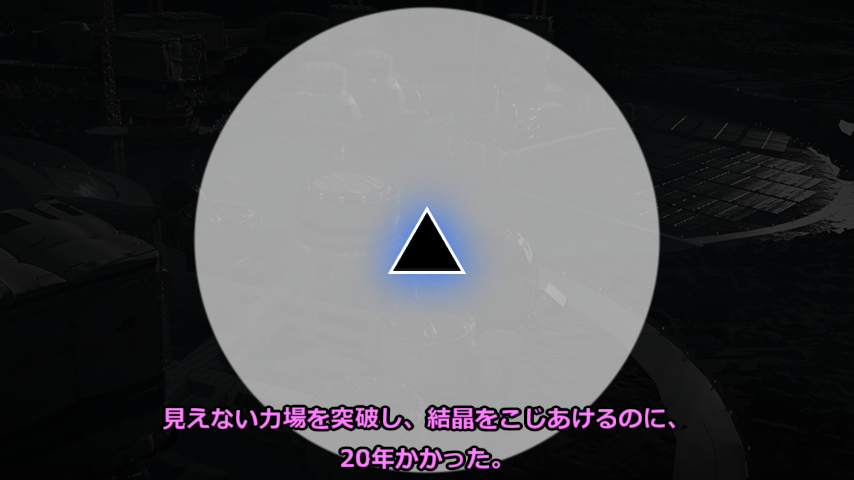

力場

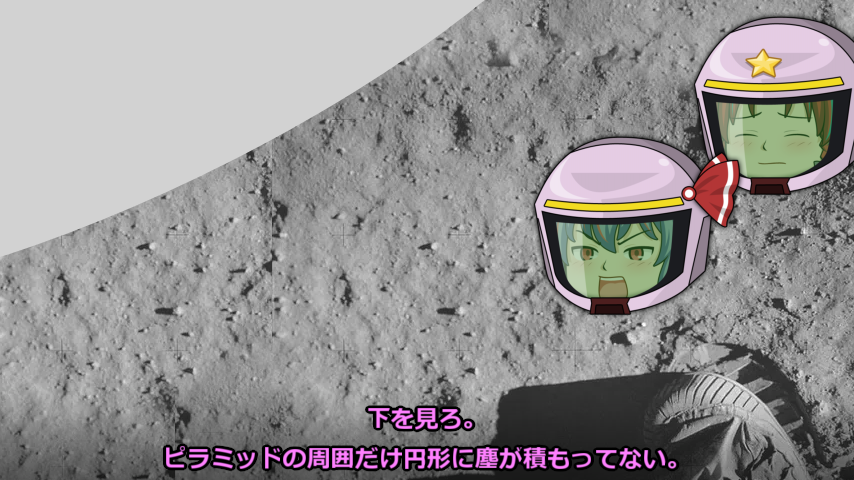

このころはバリヤーと言わない。結晶ピラミッド、見えない力場、ゆっくりを配置する。ちょっと近いが、仕方ない。力場は球形なのだろう。

原作では小石を投げているが、カラビナにした。ふわふわ無重力に見えてしまうのは、放物線の軌道を表現できなかったから。AviUtlの機能を使いこなせない。

※円形に塵が積もってない状況を示したつもり。

※放物線を描けないのはユルシテ。

原子力でこじあける

月面開発がはじまって20年、結晶ピラミッドをこじあけるのに20年かかってる。「原子力でこじあける」と表現されているが、小規模の核爆発を起こしたのだろうか? よくわからないが、重要じゃない。ぎりぎりまで言葉を削った。

※ビーコンの響きにあわせ、結晶ピラミッドを鼓動させる。

※博士と助手。20年経ってるが、そこまで表現できなかった。

1億年前の来訪者

原作の後半は博士の仮説パート。なんの根拠もドラマもない。プロットの書き出しのようだ。

博士は「1億年遅かった」というが科学的な根拠はない。このあと「地球では石炭紀」と言及される。石炭紀は3-2億年前だから1億年前じゃない。つーか、1億年前は遠すぎる。

『2001年宇宙の旅』では400万年前(小説版では300万年前)と設定されている。文庫版として再定義するか迷ったが、言葉の響きから「1億年前」とした。「数百年前」と「1億年前」のちがいを気にする人はわずかだろう。

※アンモナイト@めーりんと、モササウルス@レミリア。

古代生物のキャスティングに戸惑う人がいるかもしれない。レミリアは小柄で幼く見えるが、能力はめーりんを遥かに超える。モササウルスはアンモナイトを食べる。だからモササウルスをレミリアにした。

そして《彼ら》がやってくる

エンディングは映画『2001年宇宙の旅』の冒頭シーン。最後にフレアを焚いて、《彼ら》の宇宙船がワープアウトしてきたように見せた。

※《彼ら》がやってくる

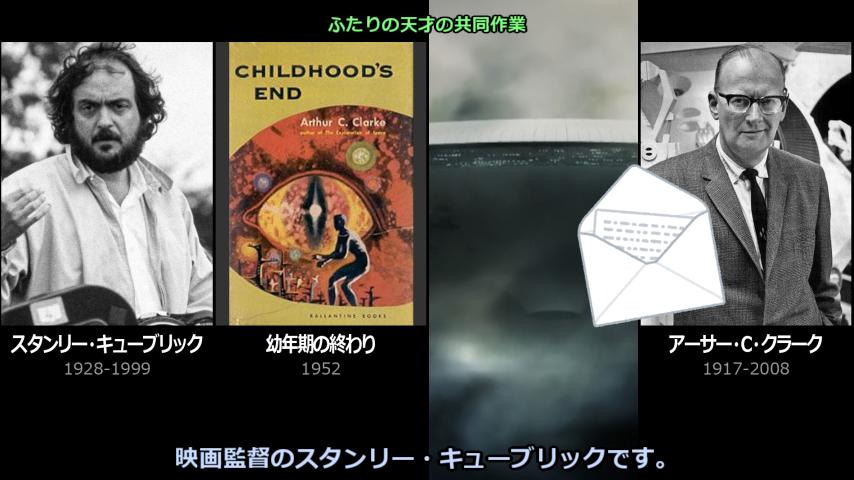

クラークは『前哨』で《彼ら》を、人類を導いてくれるものとして描いている。博士の個人的な期待感でしかないが、『幼年期の終り』(1952)に比べると楽観的。

超越的な存在を理性的、好意的とみなすのは、スピルバーグ『未知との遭遇』(1978)やカール・セーガン『コンタクト』(1985)に通じる。

余談だが、セーガン博士はクラークを介してキューブリックと面会している。セーガンは『2001年宇宙の旅』の関与したと自慢しているが、キューブリックはいい印象をもってなかった。このあたりのズレも楽しい。小説『コスモス』は、セーガン博士なりの返信かもしれない。

解説パート

本作を作るにあたって、いろんなことを調べた。キューブリック監督も興味深い人物だし、クラークとの関係もおもしろい。SF御三家、SFの歴史も紹介したかったけど、例によってカットされた。というか、本編の余韻を残すため、解説パートをまるまるカットするか迷った。本編だけで終わるのと、解説があるのと、どっちがよかったのか? わからない。

※画面4分割を試した。

雑記

ゆっくり茶番劇投稿祭にあわせ、「新加速剤」「前哨」と「茶番」をセットにして投稿するつもりだったが、「茶番」は時間的に間に合わないだろう。なので編集後記を優先した。編集後記を読むなら、やはり動画視聴直後がいいだろうから。

イベントに間に合わなくても、次は「茶番」を仕上げよう。