【ゆっくり文庫】カミュ「異邦人」 L'Étranger de d'Albert Camus (1942)

2021年 ゆっくり文庫 ドラマ フランス

099 太陽がまぶしかったから──

青年ムルソーは隣人のトラブルに巻き込まれ、アラビア人を射殺してしまった。裁判は事件とは関係ないことで紛糾した。

原作について

アルベール・カミュ

『異邦人』はアルベール・カミュの小説。1942年刊行。カミユ29歳の作品。カミュは本作でノーベル文学賞を受賞したと言われる。実存小説、不条理小説。

「新潮文庫の100冊」の常連で、あまり分厚くないから夏休みの読書感想文のため手にとった中高生も多いだろう。私もそうだった。しかしこんなの中高生にわかるわけない。カフカの『変身』もそう。若いころに読み解けたら、そりゃ財産になるかもしれないが、大多数は読書が苦手になっちゃうよ。

んで30年後、【ゆっくり文庫】の題材としてふたたび検討するが、やはりパス。だいぶ読み解けるようになったが、表現して伝えたいメッセージがなかった。

動画化の経緯

2019年5月、めれんげさんが『異邦人』を動画化したいと発言。その後、煮詰まったとかで相談された。私はあれこれ考察を述べた。めれんげさんはいろいろ考えて、本編ではなく二次創作(別視点、別解釈)を作ることになった。

本編ナシのスピンオフは、視聴者が混乱するんじゃないか?

なるったけ簡単に本編を説明する方法はないか?

一枚絵の紙芝居はどうだろう?

試しに作ってみたら、本編ができあがった。相談された側が動画を作るのは反則だが、本編とスピンオフのコラボと考えていただきたい。

私は原作について考察を述べたが、動画制作について指示したわけじゃない。めれんげさんの動画はめれんげさんの作品である。

この編集後記は、私が作った本編について述べる。

読書感想文

『異邦人』は一人称で書かれているのに、主人公の気持ちがわからない。推測のヒントはあり、描写も細かい。入念な設計を感じる。

私が推察するムルソーの人物像は下記のとおり。

ムルソーの人物像

ムルソーは極端な正直者。相手を思いやったり、自分を守るためであっても、ウソをつけない。他者の気持ちを察しているが、おもねることはできない。

ムルソーは自由でいたい。だれかを好きになることは束縛と考える。「好き」と言わないだけでなく、本心から好きにならないよう注意している。徹底的だ。

ムルソーは神を信じない。他人の信仰は否定しないが、強要には強い拒絶を示す。死後の世界も信じていない。

キリスト教圏で無神論者は「人間ではない」「法律で保護すべき対象ではない」とみなされるそうだ。本作が執筆された1940年代のアルジェリアの空気はわからないし、カミュも強調していないが、ムルソーは仲間ではないもの(異邦人)として描かれている。

ムルソーは超人ではない。ふつうの人と同じように死ぬのは怖い。愛情や性欲もある。しかし生きるために、ウソをつくことができない。

ムルソーに好意をもてるか?

そんなムルソーを「かっこいい」と感じる気持ちは・・・わからなくもない。私にも「1つでも譲歩したら負け」「採算度外視で拒否」と思っていた時期がある。しかし不条理を受け入れ、おもねり、迎合して生きてきた。それが「大人になる」ことだと思っている。

なんにせよ、死んだらオシマイだ。ムルソーは「マリイと生きるためウソをつく」という選択を拒否した。その点でムルソーを好きになれない。

ウィルヘルム・シュテーケルという精神分析の学者が書いたものなんだ。・・・こういっているんだ「未成熟な人間の特徴は、理想のために高貴な死を選ぼうとする点にある。これに反して成熟した人間の特徴は、理想のために卑小な生を選ぼうとする点にある」

『ライ麦畑でつかまえて』J・D・サリンジャー

「ウソをつかない/他者におもねる言動をしない」というルールに、ムルソーは命を賭けていたのだろうか? 結果的に、自分を変えるより死を選んだわけだが、そこまでこだわる理由がわからない。

カミュはムルソーを、よくわからない人物として描いている。「よくわからない人物」とどう接するかを問うている。

ムルソーが示した不条理

ムルソーは好きになれないが、いろいろ考えさせる。世の中にはムルソーのような人間がたくさんいる。ふだんはやさしい無関心によって許容されるが、注目されれば、たちまち断罪される。

人間は「人間そっくりな怪物」を恐れる。「こういうときは、こういう感情表現をするもの」という暗黙の了解があって、これに反すると攻撃され、矯正され、排除される。

「親が死んだら泣く」

「葬式直後は遊ばない」

「評判が悪い人間とつきあわない」

「人を殺したらうろたえる」

「裁判所では平伏し、命乞いをする」

「神を信じ、赦しを求める」

こうした同調圧力が、正しいとは思わない。かつて「同性愛は病気であり、犯罪」とする時代があったが、いまは違う。「アベ総理に反対せよ」「政府に迎合する人間は攻撃していい」という風潮を植え付けようとする勢力もあった。暗黙の了解、社会規範、道徳観、倫理観は、びっくりするほど変わる。

ムルソーの言動も、21世紀なら許容されただろう。しかし21世紀にも、暗黙の了解で攻撃する人間と、攻撃される人間がいる。人間社会はそういうものだ。

カミュは、ムルソーという極端な事例を用いることで、人間社会の不条理を浮き彫りにした。だから「不当判決!」とか「ムルソーは無気力!」と憤慨してもはじまらない。・・・なんだけど、そう受け取ってしまうのも仕方ない。

人間社会は不条理だ。これまでも、これからもずっとそうだ。不条理を受け入れて生きるのは立派だが、どこで拒絶するかは人それぞれ。周囲から見れば「たかがそれくらい」と思うことでも、当人にとってはゆずれないことがある。

といった述懐があれば、わかりやすくなっただろうが、そう言わないところが文学か。

ムルソーは好きになれない。自分の子どもに「ムルソーのようになれ」とは言えない。『異邦人』という物語は・・・好きかどうかわからないが・・・いろいろ考えさせる名作だと思う。

映像化

1967年の映画『異邦人』(ルキノ・ヴィスコンティ監督)は、原作を忠実に再現している。しかしラストのムルソーは弱々しく、原作と印象が異なる。

イタリア映画なので、1940年代のアルジェリアをどのくらい再現してるかわからないが、アパルトマンや拘置所の情景は参考になる。映画→小説をおすすめしたい。

翻案について

めれんげさんのスピンオフと対比させるため、なるったけ原作どおりに作った。わかりやすく「わかりにくい人」を描いたつもり。

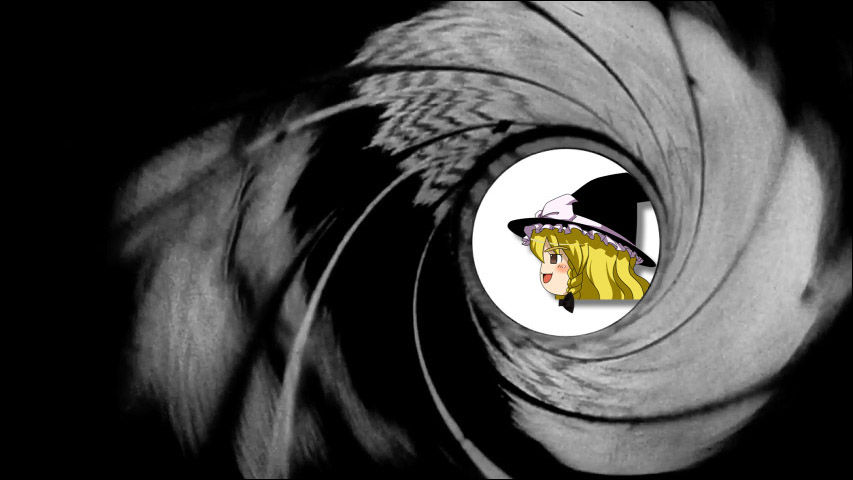

キャスティングはめれんげ動画に合わせた。のちにめれんげ動画でキャスティング変更があったが、立ち絵キャラなので差し替えできなかった。なので一部キャラは違っている。

立ち絵は、ちょっとずつ雰囲気を変えた。刀がない、羽がない、帽子がない、メガネがない、など。見慣れた記号を外すことで、いつもとちがう感じ、異質、裏面、生々しさを演出した。視覚情報は言語化されず印象に残るが、いかがだっただろうか?

※立ち絵比較:オリジナルとちょっとずつ変えてある。

コメンタリー

『異邦人』はおおよそ3つのパートに区分できる。

1.日常:ママンの死、マリイとの出会い、結婚を決める

2.事件:レエモンの問題に巻き込まれ、アラビア人を射殺

3.裁判:事件に関係ないことで断罪され、死を受け入れる

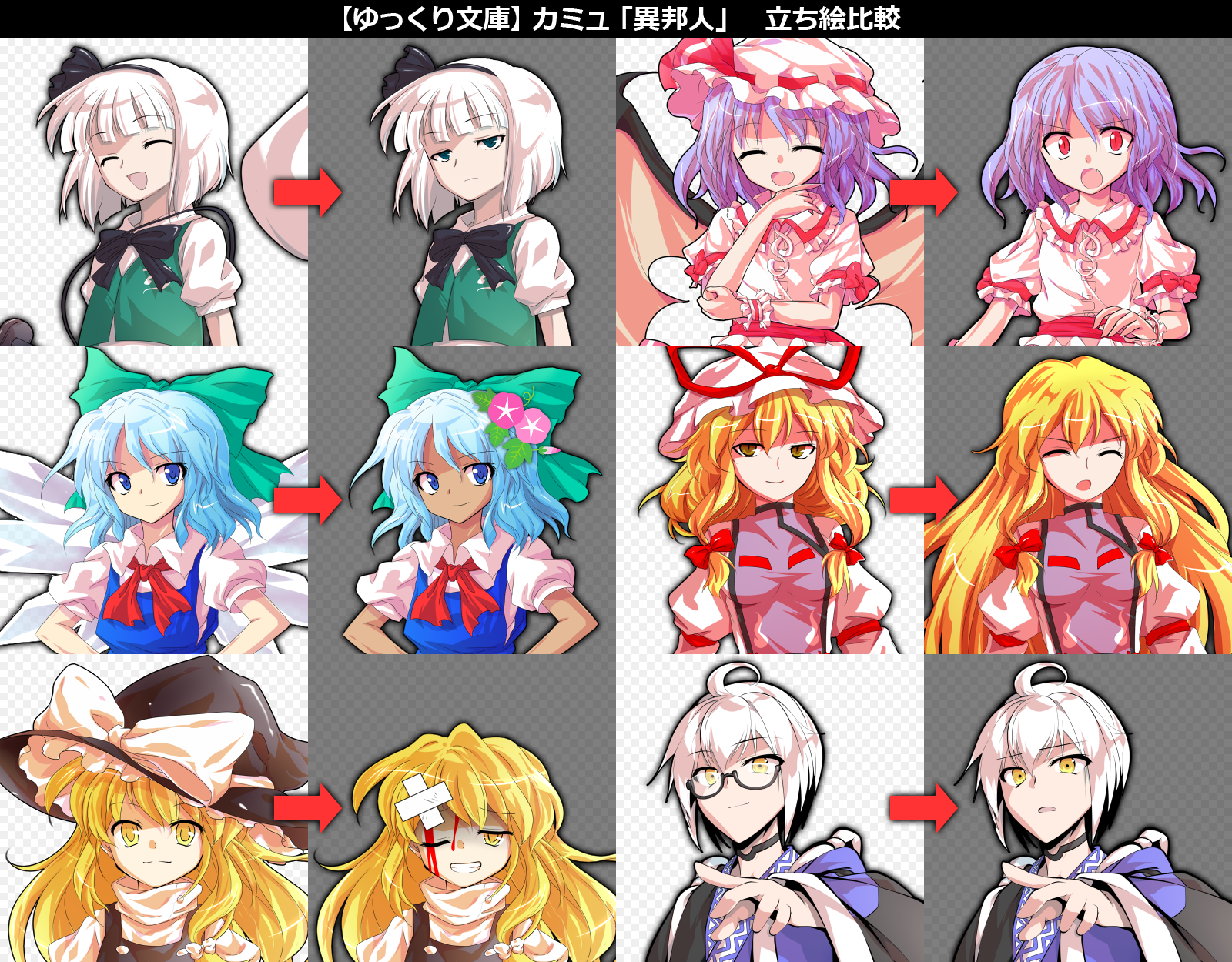

冒頭:時代背景

表題の「異邦人」は、「アルジェリアのフランス人」という意味もあるだろう。132年も支配したのに、フランス人はアルジェリアを故郷にできなかった。生まれ育った土地なのに、異邦人として扱われる。しかし時代背景を詳しく説明すると解説動画になるため、1枚にまとめた。興味が湧いたら各位で調べてほしい。

※静止して読む人は少ないし、熱心に読む人には物足りない説明。

表題の「異邦人」には、おおよそ3つの意味があると考えられる。1と2は解説パートが必要になるため、3に集中した。

1.フランスのアルジェリア人

2.無神論者

3.暗黙の了解に反する人

日常:ママンの死

養老院でいくつかイベントがあり、それは後半に意味を持つが、ばっさりカットした。ムルソーは詰問されてないのに弁解した。母親の死に顔を見ようとしなかった。通夜を寝て過ごした。母親との思い出・・・などなど。

母親の死は、ムルソー自身が考えてる以上に影響を与えている。

※体質的に暑さに弱かったのかも。

日常:マリイとの出会い、結婚を決める

レエモンを出す前に、マリイとのイベントを片付けておく。「淡々と進む」のも「ちょっと引っかかる」のも、原作通り。

マリイの言葉は含みがあって、若い女性の実体を感じさせる。しかしムルソーは注目しない。もどかしい。カミュはわかってる。登場人物ムルソーが気づかない。

※職場の上司や養老院の院長に比べ、マリイは居心地のいい相手だったようだ。

※マリイはいい子に見える。

事件:レエモンの問題に巻き込まれる

原作ではレエモン紹介→手紙の代筆→騒動→警察の介入→犬の話→ヴィラに出かけて刃傷沙汰になる。ていねいに読むとムルソーの考え方がわかってくるのだが、動画ではカットした。それにレエモンの佇まいは、東方キャラじゃ再現できない。

ムルソーはなぜレエモンを拒絶しなかったのか? それはムルソーが見た目やうわさに惑わされなかったと言うより、漠然とした理由で他者を拒絶できなかったために思える。とすれば、代筆を引き受けたことも納得できる。

文庫版レエモンは「おまえの仲間と思われている」と警告するが、このため身の危険を感じることになる。

※ナイフと血、疵で、緊張感を出す。

ムルソーは「相手が匕首を抜かなかったら、撃たなくてもいい」と言って、ピストルを取り上げている。当時のアルジェリアのフランス人は、アラビア人の尊敬を得るため、道徳規範に厳しかったらしい。ムルソーが公開処刑された背景には、そうした空気作用したかもしれない。

(参考)緒又俊樹「アルジェリアのフランス人」のモラル

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/17942/kenkyu0310200230.pdf

事件:アラビア人を射殺

いよいよ問題のシーン。ムルソーは熱中症でもうろうとしていたと思われるが、原作では明言されない。明言せずそうとわかるよう、熱量を演出した。アラビア語はゲーム「Papers, Please」より。なにを言ってるかわからない感じになったと思う。

裁判でも事件の経緯は言及されない。弁護士も正当防衛を主張しない。

ひょっとしたらアラビア人は動いておらず、もうろうとしたムルソーがいきなり発砲したのかもしれない。

※光と熱でもうろうとしていた。

※逆光で撮影しようと影をつけたが、アラビア人(ありす)の表情がよりわからない順序に変えた。どっちがよかったか、今もわからない。

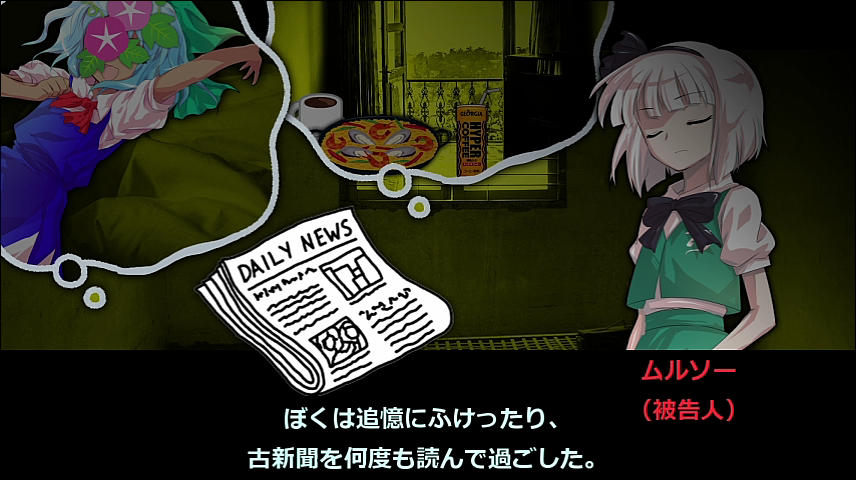

裁判:収監による変質

ムルソーは拘置所に慣れて、苦痛を感じなくなる。すると裁判がわずらわしくなり、関心を失っていく。このあたり、文章は多いが要領を得ない。収監によってムルソーの性格が変わったのか、もともとこういう人物だったのか?

※追憶にマリイの顔がないのは、ムルソーが考えることを避けているから。

ムルソーは、母親を養老院に入れたことを悔やんでいたのかもしれない。養老院では院長に聞かれてないのに釈明してた。「母親を養老院で死なせた自分は、収監されて文句を言う資格はない」と思ったことが、ムルソーを命取りになる。

断じて語りたくなかったこと?

原作に「断じて語りたくなかったことがら」という言葉がある。断じて語りたくないから、それがなんであるかわからない。前後の文脈から「マリイを愛していると認めること」「マリイのため生きたいと思うこと」と推測される。なぜそれが語りたくないことがらなのか?

「好きだ」「愛している」という言葉は、いずれウソになる。だから言わない。だから好きにならないようにしている・・・のか? 「愛してる」と言わなければ、責任が生じないのか?

そこまで愛情を嫌悪しながら、ママンを愛するところも不可解だ。

※愛が重荷になってしまうムルソー。そんな相手を好きになったマリイ。

裁判:事件に関係ないことで断罪される

裁判のヤリトリも大きく簡略化した。初見のひとは、なぜムルソーが裁判に興味を失ったのか、なぜ生きようとしないのか、不思議に思うだろう。原作を読めばわかるかって? わかるかどうかは、読めばわかる。

※法ではなくモラルで断罪しようとする検察官。

裁判:死刑を受け入れるが、死は怖い

ムルソーにとっても死刑はショックだったが、やがて受け入れた。死刑は受け入れたが、死は怖い。死にたくないが、生きようとしない。不思議な心理状態だ。しかし「まったく死を恐れない」よりリアルだったりする。

※愛されないことで、安堵するムルソー

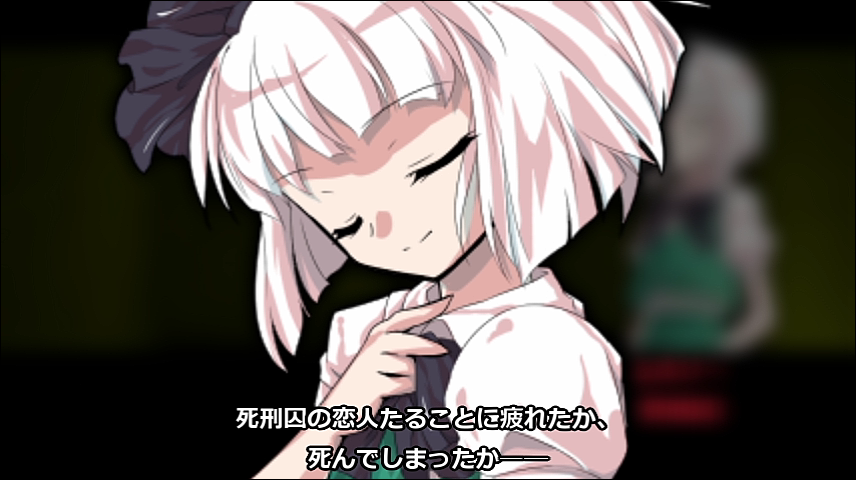

マリイとの関係は?

死刑を受け入れたあと、マリイのことを思い出す。マリイの手紙が来なくなったから、死刑を受け入れたわけではない・・・ように書かれている。

マリイが手紙が届かなくなった理由はわからない。どんな手紙をもらって、どんな返事をしたか、考えればわかりそうなものだが、ムルソーは考えない。ムルソーが考えないことは、読者もわからない。一人称だから。

現実の関係が断絶したから、考えることがなくなったのではなく、考えることをやめてしまったから、そうと察したマリイが離れ、現実の関係が断絶したのだろう。ムルソー自身も、処刑されるまえから現実世界を拒否している。死ぬまえに死んでいる。

これまた動画で表現しづらい心理状態だ。

※マリイはムルソーの処刑を見に来ただろうか?

マリイはムルソーをどう見ていたのだろう? マリイはムルソーを愛し、いい夫婦になれると思っていたが、どこかの瞬間で ふっと覚めてしまったのではないか? この人は私を幸せにしてくれないと。

あるいは、ムルソーにとって自分は重荷であると気づき、つらい思いで接触を控えたかもしれない。ムルソーは憎悪されて死にたいと述べている。忘れ去られたいと願っている。愛すると苦しむ男を、どう愛すればいいのか。

マリイはムルソーが好きでも、好きでなくなっても、つらいことになった。そのことに気づかない、気づこうとしないムルソー。腹立たしい。

ちなみに、マリイの気持ちに注目したのはめれんげさん。私はまったく気にしてなかった。ひとりの読書では気づかないところはあるね。

司祭との会話

教誨師のことだが、「司祭」と訳されている。司祭ってもっと高い職位と思っていたが、ちがうのかな? 調べたけど確たることはわからなかった。

司祭とムルソーの会話は本作の見どころだが、やはり要領を得ない。

キリスト教圏において、無神論者は人間とみなされない。人間でないから、人間には許されない拷問や虐殺もできる。無神論者はそのくらい異質な存在だ。しかしムルソーは司祭に向かって「神を信じていない」と言い、そんなムルソーのため司祭は祈ると返す。中世に比べ、1940年代は無神論者に寛容だ。それでもムルソーは激昂する。

※教誨師にとっても、ムルソーのような死刑囚は珍しいのだろうか。

結末

ムルソーは死刑が決まったことで、自由と幸福を得た。そんな馬鹿なと思うが、当人がそう言うならそうなのだろう。死刑が免除されたら、ムルソーは居場所を失うのではないか? そんな心配をしてしまう。

物語は、ムルソーの死刑執行まで書かれていない。

だから読者の中のムルソーも死なない。

※解脱するムルソー。

雑記

99本目は難解な小説『異邦人』になった。めれんげさんの相談がなかったら、作ることはなかっただろう。本編を簡潔に描くという目的と、立ち絵という切り口があったのも幸いした。いつもの翻案、いつもの饅頭だと、うまく作れなかった。

動画と編集後記で、私が考えはだいたい述べた。しかし「マリイの手紙が届かくなった理由」や「ムルソーが愛情を遠ざけたがる理由」はわからない。いつかだれかが、別視点スピンオフを妄想してくれるかもしれない。