電子ブックなんてはやらない

2009年 科技 Apple デジタル

先日は鼻息荒く電子ブックの未来を語ったが、冷静に考えると難しいかもしれない。

電子ブックの恩恵に浴するのは著者と読者のみで、その中間に位置する出版社、印刷会社、流通業者、本屋にとってはデメリットとなる。それも壊滅的なダメージだ。企業が、みずからの不利益になることを推進するはずがない。図にするとこうだ。

本 著者→出版社→印刷会社→流通業者→本屋→読者→古本屋→読者

電子ブック 著者→(?)→読者

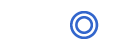

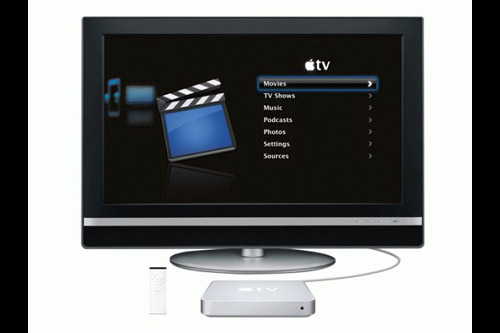

音楽のネット配信ビジネスを成功させたのは、音楽業界にいないApple社だった。互いの利権が噛み合っている関係企業では、こうした変革は起こせない。ゆえに、電子ブックを成功させるのは、出版業界にいない企業だろう。アマゾンは流通を担っているので、あまり期待できないかも?

◎

それに......「本」という媒体への愛着もある。

電子ブックの欠点を考えてみよう。

- 電池が切れたら、読めない。

- 読み終わった本を、人にプレゼントできない。

- 古本を売れない。

- なにを読んだか、個人情報が漏洩しやすい。

- 自分のものにしたという実感がわかない。

- 枕にできない。

そうなのだ。電子ブックリーダーに買った本の名前が表示されても、「買っちゃったぁーーーーッ!」と叫ぶことはない。手で触れる本、人に見せたり、貸したり、借りたり、ゆずったり、もらったり、飾ったり、捨てたり、ていねいに扱う必要がある本がもつアドバンテージは大きい。本は、読者の所有欲を満たしてくれる。

しかしそれは、私たちの世代が、そう慣らされているだけの話。次の世代は、使いにくい本に見向きもせず、データベース上のビットに一喜一憂するかもしれない。

だとすれば、電子ブックの変革はもっとゆるやかに起こることになる。

私も、iTunesで音楽を買うことには抵抗感がある。自分のものにしたという実感がわかない。手で触れるモノでないと、なんだか不安になる。

こうした感覚は、私たちの世代特有のものになるかもしれない。