【ゆっくり文庫】三遊亭圓朝「牡丹灯籠」 Tales of the Peony Lantern (1884) by San'yutei, Encho

2014年 ゆっくり文庫 ファンタジー 日本文学

025 生者と死者の恋──

新三郎とお露は恋仲になるが、身分の差から引き離されてしまった。あるとき新三郎はお露と再会し、逢瀬を重ねるようになる。伴蔵が覗き見すると、そこにいたのは亡霊だった。

原作について

三遊亭圓朝

(1839-1900)

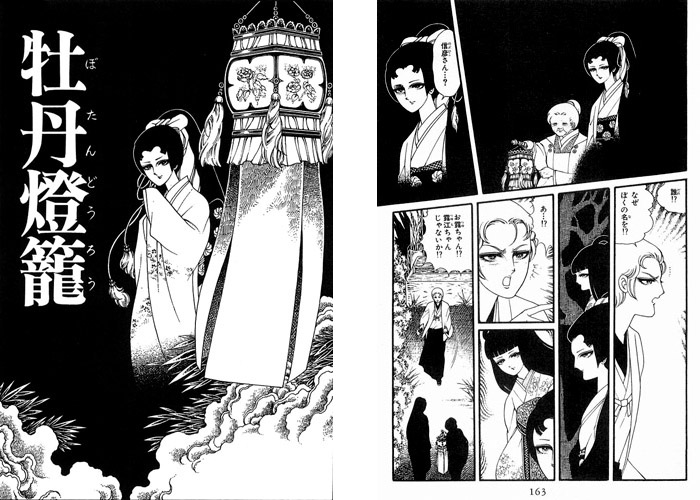

有名だけど、あんがい知らない怪談。かくいう私もはじめて触れたのは「パタリロ!」第2巻で、それが大幅に翻案されたものと知ったのは30代後半だった。

調べてみると、「牡丹灯籠」は明治初期に創作された落語の演目だった。そこから歌舞伎や映画、漫画へと広がっていったのか。江戸時代からある怪談だと思い込んでいた。こういう情報をすぐ閲覧できるインターネットは素晴らしい。

青空文庫で速記本を読めるが、YouTubeなどで落語を試聴する方がわかりやすい。それでも長さ、複雑さに打ちのめされる。率直に言って、むやみに話を広げ過ぎだと思う。映画がなかった時代の娯楽としては、このくらいのボリュームが必要だったのだろうか?

これだけのストーリーを、映像も音声もなく把握するのは大変だ。当時の観客の集中力、想像力に驚かされる。あるいは現代人が退化しているのかもしれない。

※魔夜峰央の「牡丹灯籠」 パタリロ! 第2巻より

※牡丹燈籠(1968年、監督:山本薩夫、主演:本郷功次郎、赤座美代子、西村晃、小川真由美、志村喬)

1968年の映画「牡丹燈籠」は原典に忠実で、簡潔にまとまっている。西村晃が演じる伴蔵が印象的で、主演のふたりを食っていた。考えてみれば、愛し合って滅びる新三郎とお露より、そこに介入する伴蔵とお峰の方が興味深い。

伴蔵の視点であれこれ考えたことで、【ゆっくり文庫】のストーリーができあがった。

- 原典とのちがい

- 新三郎とお露の出会いを簡略化。

- 伴蔵を悪人から、ハンパな善人に変更。

- お峰の登場シーンを増やし、夫婦仲を微妙にした。

- 人相見の白翁堂勇斎が登場しない。

- 仏像を省略。

- 新三郎はお露に追い詰められる前に受け入れる。

- 伴蔵とお峰の末路を簡略化。

【ゆっくり文庫】の伴蔵は、わけがわからないままお札を剥がす。死霊への「恐怖」、金百両への「欲望」だけでなく、愛しあうふたりへの「嫉妬」、苦しむふたりを救いたいという「慈悲」、状況に流されてしまう「心の弱さ」もあっただろう。伴蔵を批判するのは簡単だが・・・あなたは剥がさないと言えるだろうか?

「牡丹灯籠」は生者と亡者の恋を美化している。しかし倫理的にまずいので、伴蔵の裏切りによって「不本意ながら結ばれちゃった」という結末になったのではないか。ズルイといえばズルイが、これしかないような気もする。

【ゆっくり文庫】は伴蔵視点なので、新三郎の部屋で起こったことはわからない。わからないが、おおよそ想像できる描写にした。

伴蔵とお峰は共犯者であるにもかかわらず、疑心暗鬼になって破滅した。原拠では伴蔵がお峰を殺すが、それだと伴蔵の悪人度数が高くなりすぎるので、逆にした。お峰は、伴蔵に裏切られることを恐れて、先に刺した。このあたりも描きたかったが、長くなるのでやめた。圓朝が話を広げていった気持ちがわかったような気がする。

ちなみに、小泉八雲が日本で初めて翻訳した作品が「牡丹灯籠」である。八雲は「お札はがし」のくだりのみを抜き出しており、これをベースにしようと思ったが、ストーリーの流れを取り入れたかったので、三遊亭圓朝の「牡丹灯籠」とした。

小泉八雲は物語の魅力を抜き出して、わかりやすく再構成して、海外に伝えた。【ゆっくり文庫】もそのひそみに倣いたい。

動画制作について

本当は19作目(小泉八雲「停車場にて」の次)になるはずだったが、恐怖演出が冴えず、ずっと放置していた。しかし時間が経ったことでアイデアが練りこまれ、ゆっくりMovieMakerのバージョンアップで作業しやすくなった。待てば海路の日和ありだ。

牡丹灯籠はIllustratorで描いた。実物とは異なるが、雰囲気は伝わるだろう。

白骨死体は、Minecraftのスケルトンにした。このとき、お米(幽々子)がエンダーマンになった。最初は違和感もあったが、リボンと天冠(三角形の頭巾)を載せたら決まった。当たり前の配役に見えるかもしれないが、けっこう悩んでいるのだ。

魔理沙のやつれ画像は、「外套」のきめぇ丸より先に作ったものだ。頬がこける描写はできなかったが、十分だろう。自作パーツも増えてきた。

スケルトン妖夢 |

エンダー幽々子 |

体が死んで、心が生きている |

体が生きて、心が死んでいる |

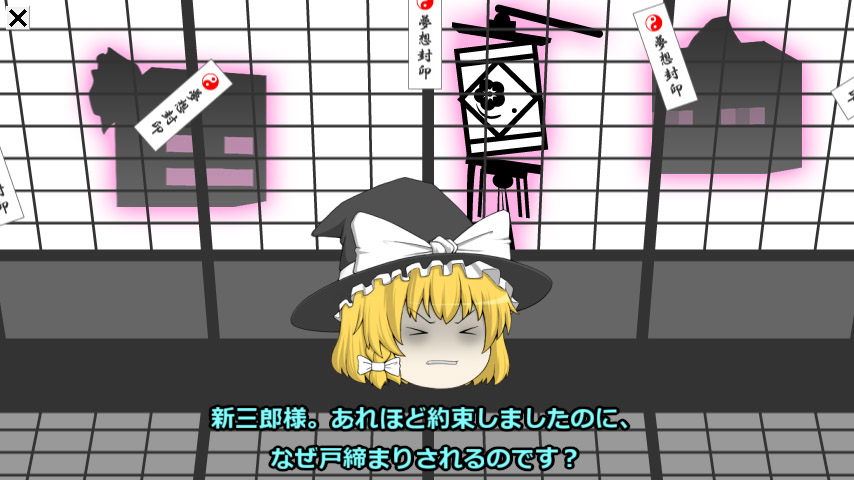

障子越しに会話するシーンは苦労した。ニコニ・コモンズに背景画像があったが、透過させたいので自作した。障子が透過するのはおかしいが、そこは目をつむってほしい。

※明治のころ、こんなふうに幽霊が登場するのは想定外だったらしい。

※障子越しのやりとり。

※エンダー幽々子のおどし。ドキドキする。

| 牡丹灯籠 | 皿屋敷 | 四谷怪談 | |

|---|---|---|---|

| 作者 | 三遊亭圓朝 | 不明 | 鶴屋南北 |

| 時期 | 1884年(明治17年) | 不明 | 1825年(文政8年) |

| 原典 | 牡丹燈記 | 不明 | 四谷雑談集 |

| 幽霊 | お露 | お菊 | お岩 |

| 性別 | 女性 | ||

| 原因 | 恋心 | 怨み | |

| 実体 | あり | なし | |

ひとりごと

「外套」が一週間で2525再生を達成できたのはうれしいが、YouTubeに無断転載されるという出来事があった。まぁ、それだけの価値があると認められたわけで、うれしいと思わなくもないが、唯一の報酬である「視聴者からの反応」を失うわけにはいかない。

問題の動画は削除してもらったけど、自分のチャンネルを作らないと根本解決にならない。過去作品をブラッシュアップして、YouTube版を制作したいが・・・うーむ。