【ゆっくり文庫】日本の民話「三合ばば」 3gou-Baba from Old Tales of Japan

2022年 ゆっくり文庫 ファンタジー 日本の民話 日本文学

115 新たな欲──

三重県の民話。ひょんなことから、ある婆さまが森の奥で不思議な穴を見つけた。海辺の村への抜け道だった。婆さまは抜け道を秘密にして、自分だけいい暮らしをしようとする。ところが...

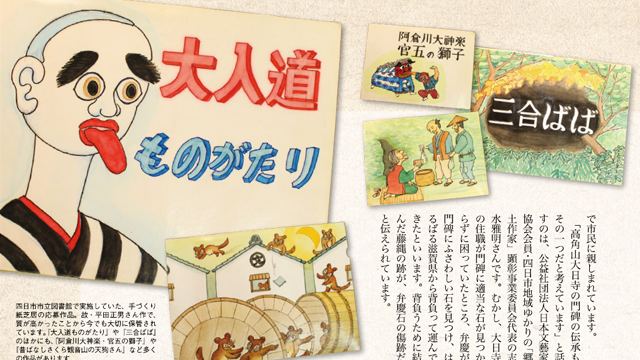

原拠について

『まんが日本昔ばなし』より

『魔法の指輪』を制作したとき、『三合ばば』と対比させようと思い立つ。どちらも偶然、魔法を手に入れるが、結末は正反対だ。

『三合ばば』は、『まんが日本昔ばなし』で見て気になっていた話。婆さまは幸運(抜け道)を見つけたのに、欲のため破滅する。抜け道さえ見つけなければ...。見方を変えると、抜け道が災いをもたらしたことになる。いや、具体的な災いは村人たちに黙殺されたこと...。あれ?

作り込むうち印象が変わってきた。

「魔法の指輪」との対比にならないかもしれないが、ま、いいっしょ。

まんが日本昔ばなし「三合ばば」

※まんが日本昔ばなし「三合ばば」

放送回:0688-B 放送日:1989年02月25日

演出:白梅進/文芸:沖島勲/美術:小出英男/作画:白梅進

三重のむかし話(日本標準刊)より

場所について

『まんが日本昔ばなし』での舞台は刑部(おさかべ)村で、穴が見つかるのは「ちんどんの森」。大きな村は山之平(やまのひら)で、ふたつの村を結ぶ道は断崖絶壁の難所。三重県の地理に合わない。

志水雅明さんの調べによると「三合ばば」は四日市市の民話で、東坂部と東垂坂部が舞台であると言う。地図で確認したが、むかしの地形がわからない。断崖絶壁の難所も無理がある。

文庫版は固有名詞をつけず「海辺の村」とした。また山道は遠回りで疲れることを表現した。

※よっかいちai (2019月08月号)「四日市に伝わる物語 遠いむかしの、地域の姿を探る」より

コメンタリー

アリスが婆さまを演じているが、「悪役」ではない。抜け道は婆さまの特技(健脚)を無価値にするもの。老いゆく中で見つけた抜け道は、特別な価値があったはず。上海人形がいない理由は後述する。

隣の爺さまは魔理沙。なんとなく「悪役」のイメージ。アリス婆さまを利用しているような? キャスティングによって雰囲気が変わる。予期せぬ化学反応。だから動画化はおもしろい。

※不穏なカップリング。

※山道を行き交う村人たち。婆さまは健脚。

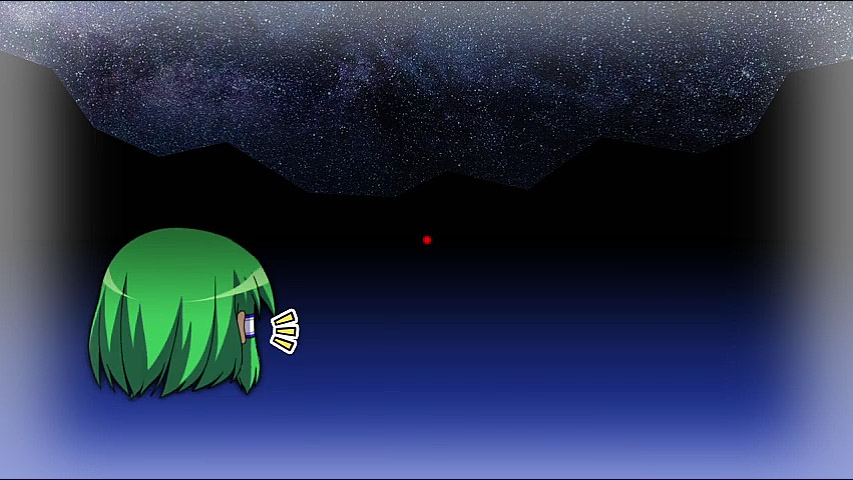

抜け道(穴)の表現

穴の表現は苦労した。崖の写真に手書きの穴を重ね、パーティクルを浮遊させる。パーティクルは画像を動かしてるだけ。

穴から見た写真が見つかって、うまく空間がつながった。

※不自然だけど、それっぽい穴になったと思う。

穴の中は洞窟にするつもりだったが、ふいに『SILENT HILL4 THE ROOM』(2004)のシーンを思い出し、採用した。このとき効果音と選択画面を着想する。

選択肢があると、「どうすればよかったか?」を考えてくれるはず。まぁ、いちばん大事な選択肢は見えないけどね。

※選択肢があっても、変えられない運命がある。

「欲が出る」とは?

婆さまは抜け道による恩恵を独占した。隣のジジイによって露見するが、結果的にさらに多くの利得を得た。好ましいことではないが、婆さまの選択が間違っていたとは思えない。

※食べるに十分な恩恵。

※老後の安泰を手に入れた。

ところが新たな「欲」が出てしまう。婆さまは抜け道を自分自身と、粟を自分への評価と錯覚したのだろう。だから際限がなくなった。

暗転

ある日、隣のジジイがこっそり抜け道を通ろうとした。婆さまは許せなかった。粟を取りそこねたからではなく、侮辱されたから。婆さまは取り立てを厳格化し、より多くの痛みを要求した。抜け道=自分自身を徹底的に認めさせるために。

このあたりは想像してほしいので、映像化していない。テンポも悪くなるしね。

無断で通ろうとしたものは、『まんが日本昔ばなし』では特定されないが、文庫版は隣の魔理沙ジジイにした。

魔理沙ジジイも感謝を粟で支払っていた。婆さまは気にせず(好意で)荷物を運んでいた。そんなジジイがインチキしたことは、大きなショックだったろう。ぞっとする。

転落

婆さまは下手に、村人たちが上手に立つ。婆さまは精神の平衡を失って、感情移入する対象でなくなったから。ここから村人たちの視点で語られる。

※上手と下手が入れ替わる。

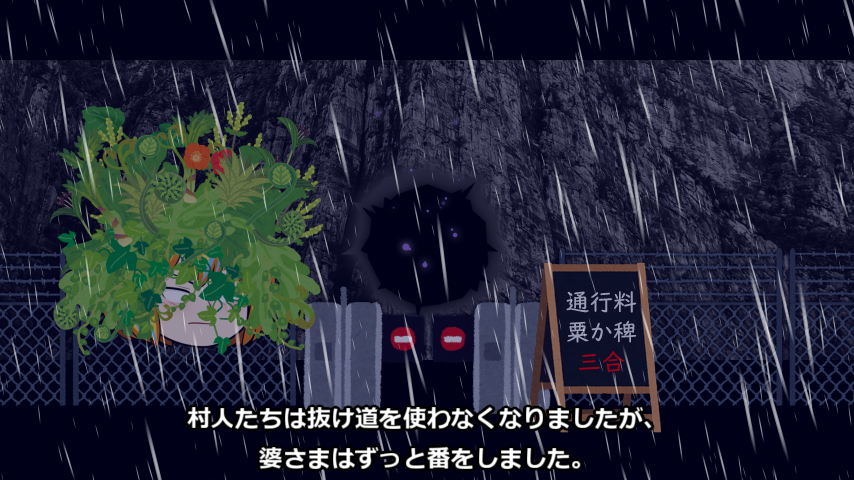

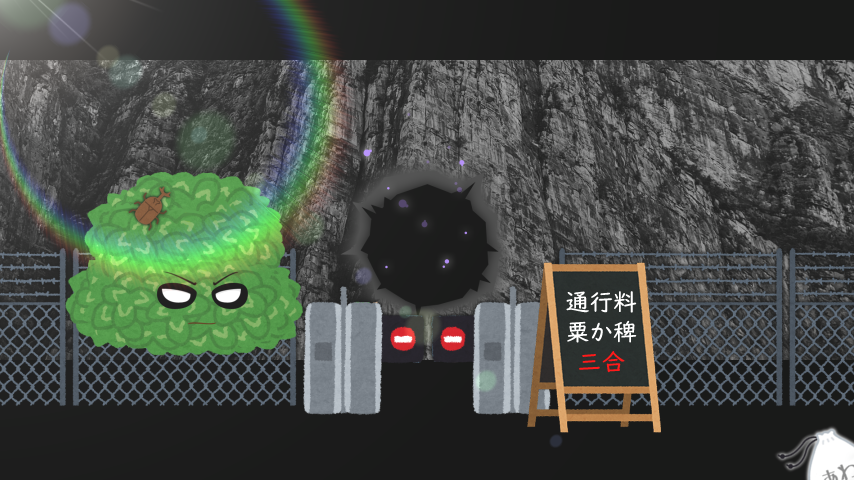

このあと婆さまは草に覆われたり雪に埋もれるから、地面に近い位置に再配置。穴の前に自動改札と鉄条網を置く。いい画面構成になったと思う。

婆さまの狂気で画面がゆがむエフェクトは、フレームバッファ、波紋、幅100、高さ5、速度100.0である。自分メモ。

村人たちのリアル

1つ前のシーンで、村人(さなえ)が婆さまの不在を見て、無断通行のチャンスと喜ぶ。婆さまの心配をしていない。村人たちにとって婆さまは徴税人でしかない。感謝なら粟で払ってる。婆さまが掘った穴じゃないから、当然と言えば当然なんだけど、なんとも虚しい。

※村人たちは婆さまを心配しない。

村人たちは婆さまを無視して新道を通す。これも「悪い」わけじゃないが、やりきれない。

婆さまは村の外れに住んでいた。たぶん村人とうまく交流できなかったのだろう。

※婆さまは共同体の一員じゃなかった。

末期

本作でもっとも手こずったのが季節の変化。表示時間は短いのに、一週間かかった。アリスの頭上に上海人形がない理由がコレ。上海雪だるまはおもしろかったけど、春、夏、秋は難易度が高すぎた。

民話で「死んだ」と明言されないキャラクターは、永遠の存在になる。

三合ばばは、いまも、抜け道の番をしている。

雑記

はじめて見た時は、欲深い婆さまが自滅する話だった。そのあと、婆さまを破滅させたのは抜け道で、抜け道は災いと考えた。また動画を作りながら、村人たちの冷徹さに戦慄した。しかし彼らが「悪い」とは言えない。

自分だけの抜け道を見つけ、舞い上がって、おかしくなるのは、よくあること。そんなとき、共同体との関係性がうすいと終わるね。

婆さまは、どこで間違えたのか?

村人たちとの交流を軽く見たときだろう。

幸運(抜け道)をうまく使えば、静かな余生を過ごせただろうに。

村人たちに無視され、忘れ去られた三合ばばを、あわれに思う。

やー、私も年をとって、物語を見る目が変わってきた。