【ゆっくり文庫】日本の民話「キジも鳴かずば」 Kiji Mo Nakazuba by The Old Tales of Japan

2019年 ゆっくり文庫 ファンタジー 日本の民話 日本文学

086 再話による訴え──

犀川のほとりの小さな村に、お菊という少女が住んでいた。お菊は病気をわずらうが、父が炊いたあずきまんまで回復した。お菊はうれしさのあまり、「あずきまんま食べた」と手毬唄を歌った。すると...

第一版:2019/12/20

第二版:2020/01/25

原拠について

『雉子も鳴かずば』の像

私がこの民話を知ったのは「まんが日本昔ばなし」から。口をきかなくなった娘のイメージが強烈だった。

大人になってDVDを見返すと、村人たちの身勝手さに憤った。

彼らは同胞である弥平を罪人として殺害し、その恩恵を享受しながら、遺児(お菊)の世話を放棄したのである。なんたる無責任、なんたる怠惰、なんたる不作為! しかもお菊が口をつぐんだのはショックとか当てつけではなく、新たな犠牲者を出さないためだった。

お菊を幸せにしてやりたい。

そんなことを考えて動画化を検討した。

- #0055 キジも鳴かずば - まんが日本昔ばなしデータベース

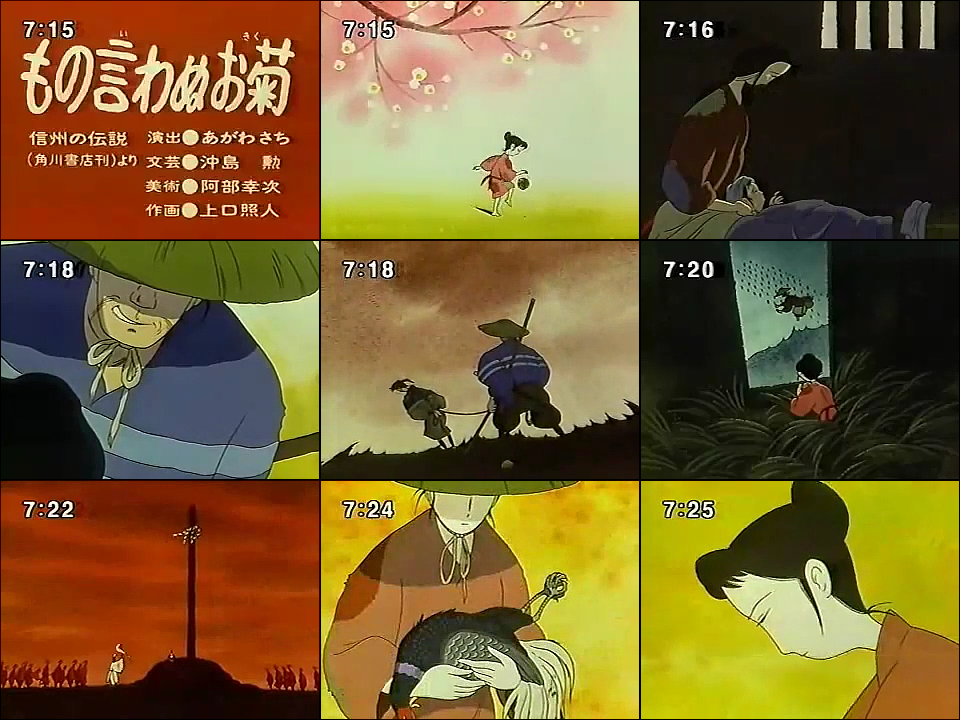

放送日:1976年05月15日 演出:まるふしろう 文芸:沖島勲 美術:下道文治 作画:鈴木欽一郎 - #1359 もの言わぬお菊 - まんが日本昔ばなしデータベース

放送日:1992年09月26日 演出:あがわさち 文芸:沖島勲 美術:阿部幸次 作画:上口照人 - 長柄橋の人柱 - Wikipedia

キジ、口は災いの元をモチーフとする人柱伝説の源流。ただし現代になって新たな派生が生じたと思われる。 - 久米路橋にまつわる民話 - Wikipedia

人柱の遺族をクローズアップした伝説。鉄砲を使っていることから、長柄橋の人柱より新しいと思われる。 - 人柱 - Wikipedia

人柱伝説 - 「ありそう」と「あった」は異なる

あらためて人柱伝説について調べてみたら、物証がちっともないことに驚いた。人柱の風習が古代から近代まで続き、全国各地に伝承地があるなら、なんらかの物証があって然るべきだ。

生埋めの事件や事故はあっただろう。しかし「風習」というくらいなら、儀式の手順や祭具、実施の記録があるはず。人柱候補者を捕まえた、逃げた、遺族が乗り込んできた、あるいは遺族が人柱を誇って語り継ぐと言った余波があるはず。それがない。なぜないのか? そんな「風習」はなかったのではないか?

とはいえ、「ない」ことは証明できない。

夢枕獏の小説「闇狩り師 崑崙の王」に人柱の専門家が登場するが、ああいうのを読むと、「やっぱりあったのでは?」と思ってしまうよねぇ。

人柱ってなんだ?

そもそも人柱の定義がなかった。「建造物に霊的な加護を与えるため、人間を生きたまま埋めること」と理解しているが、該当しない伝説も多い。

- 弟橘媛(オトタチバナヒメ)は建造物に身を捧げたわけじゃないが、身代わりに立ったという意味で人柱とみなされる《当人の意志》。

- 生き埋めではなく、事故死、病死、自殺、行旅死亡人の死体であっても、建造物に霊的な加護を与えることを念頭に埋葬すれば、人柱とみなせる《他者の意志》。

- トンネル工事の最中に作業員が生き埋めになっただけでも、のちに「人柱だった」とうわさが定着すれば、これまた人柱とみなせる《世間の認識》。

ぶっちゃけ、だれも死んでおらず、なんの儀式も行われてなかったとしても、「人柱が立った」と認識されれば、それは霊的に人柱とみなせるのではないか? とさえ思う。

人柱の犠牲者が「いた」か「いなかった」かで言えば、「いた」だろう。物証ある史跡が見つかるかもしれない。しかしそれは個別の事件・事故であって、風習ではない。

「全国各地で古代から近代まで続いた風習」が、まったく痕跡を残さないわけがないのだ。

キジ、娘(妻)、口は災いの元、を含む人柱伝説

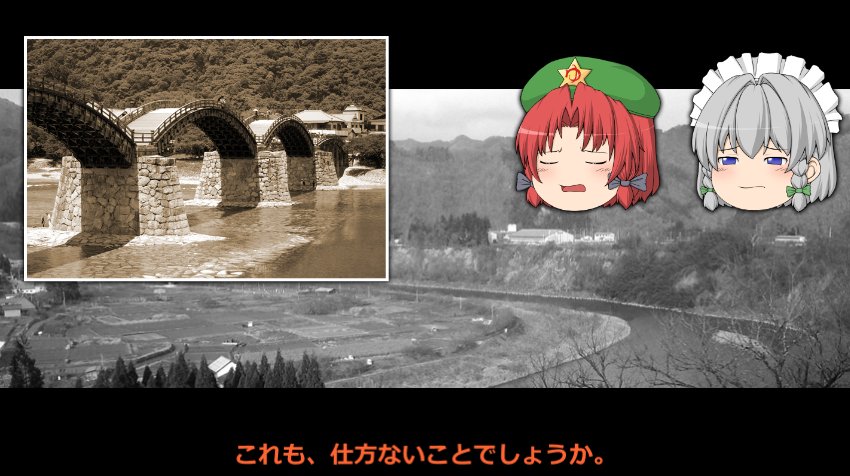

キジ、娘(妻)、口は災いの元、を含む人柱伝説を調べると、大きく長野県(久米路橋)と、大阪府(長柄橋)の2箇所で見つかった。だいぶ離れている。

※長野県・久米路橋と大阪府・長柄橋

初出で並べると、下記のように変化したと推測できる。

- (1)「神道集」に長柄橋の伝説が記録される。

- 久米路橋に伝わって、(2)(3)に再話される。遺族がクローズアップされる。

- (4)「キジも鳴かずば」として放送され、全国的知名度を得る。

- 長良橋へ逆輸入され、(5)(6)のハッピーエンドに再話される。

- (7)悲劇性を抑えてリメイクされる。

| 1.橋姫明神事 | 5.長柄橋址と人柱の説話 | 6.雉子畷碑 | |

|---|---|---|---|

| 初出 | 13世紀 | 1973-4年 | 1981年 |

| 収録 | 「神道集」38 | 「大阪の史跡を訪ねて 2 中世篇」 | - |

| 場所 | 大阪府・長柄橋 | 大阪府・吹出市 | |

| 娘 | (活躍なし) | (名前不明) | (名前不明) |

| 父 | (不明) | 巌氏 | 岩氏 |

| 母 | (不明) | (登場せず) | (登場せず) |

| 原因 | 男が口にした人柱の条件に、男自身が合致した。 | 自分で申し出た。 | |

| キジ | 橋奉行らが、雉の鳴声を聞きながら相談していた。 | 夫がキジを弓で射止めたのを見て、「ものいわじ父は長柄の人柱 鳴かずば雉も射られざらまし」と詠んだ。 | |

| 結末 | 妻は「ものいへば父はながらの橋柱 なかずば雉もとらえざらまし」と詠んで、淀川に身を投じた。 | 娘は歌を詠んだ機にしゃべれるようになり、以降は夫と仲良く暮らした。 | |

| 備考 | 妻が身を投げたあと、娘の消息不明。 | 飛鳥時代の出来事と語られる。 | キジを射た場所が垂水(現在の吹田市付近)であることにちなみに、住宅街に石碑が立てられている。 |

| 2.水内橋 | 3.おしになった娘 | 4.キジも鳴かずば | 7.もの言わぬお菊 | |

|---|---|---|---|---|

| 収録 | 日本伝説叢書 信濃の巻 | 信濃の民話 | まんが日本昔ばなし #0055 | まんが日本昔ばなし #1359 |

| 初出 | 1917年 | 1957年 | 1976年 | 1992年 |

| 場所 | 長野県・久米路橋(水内橋) | |||

| 娘 | お菊 | もりい | 千代 | お菊 |

| 父 | (不明) | 五作 | 弥平 | 仁兵衛 |

| 母 | 存命 | おてい(故人) | (故人) | 存命 |

| 原因 | 盗み | 盗み | 娘の病気を癒すため、小豆と米を盗んだ。 | |

| キジ | 娘が猟師に撃たれたキジを憐れみ、「雉も鳴かずば撃たれまい」とつぶやく。 | |||

| 結末 | 娘は一生口をきかなかった。 | - | 娘は失踪した。 | 娘は一生口をきかなかった。 |

| 備考 | 父が人柱になったあと、母が娘を育てている。 | - | 出展の記載なし。 | 信州の伝説(角川書店刊)より |

新しい再話ほどマイナス要素が多い

人柱伝説には、「人柱によって建造物が堅牢になった」とするプラス要素と、「人柱によって悲劇や祟りが生じた」というマイナス要素がある。再話された時代が下るにつれ、マイナス要素が強まっている。新しい伝承(都市伝説など)の人柱は、幽霊や祟りをもたらす原因である。かたや中世の人柱は美談であり、さまざまな恩恵があったと伝えられる。

伝説とは、事実をもとにしたフィクションである。フィクションには人間の意志が介在する。プラス効果が期待される人柱伝説に、なぜマイナス要素を加えていったのか?

人柱の風習をやめてもらうため、悲劇や祟りを織り交ぜ再話したのではなかろうか?

「キジも鳴かずば」(久米路橋)、「百万一心」(吉田郡山城)、「人柱にされた娘」(松江城:小泉八雲)などの民話を聞いていたら、領主も人柱を躊躇するだろう。なぜなら人柱を立てることで、建造物に霊的な加護が加わるどころか、恨みや呪いを引き起こしてしまうからだ。人柱の迷信を信じるなら、祟りも信じるだろう。

工事技術の発達に伴い、人柱のプラス効果を期待しなくなる。すると人柱伝説はマイナスの再話が増え、悪しき風習と批判されていく。そう考えるとスジが通る。

この仮説を立証する論文を探したが、見つからない。個人的に研究するノウハウもない。そこで「うp主の考察」と断りを入れて、動画化することにした。専門家から見たらトンチンカンな考察かもしれないが、ご容赦されたし。

先行作品

先行作品、および思い出の作品を紹介する。ネタバレを含むので、未読の方はご注意ください。

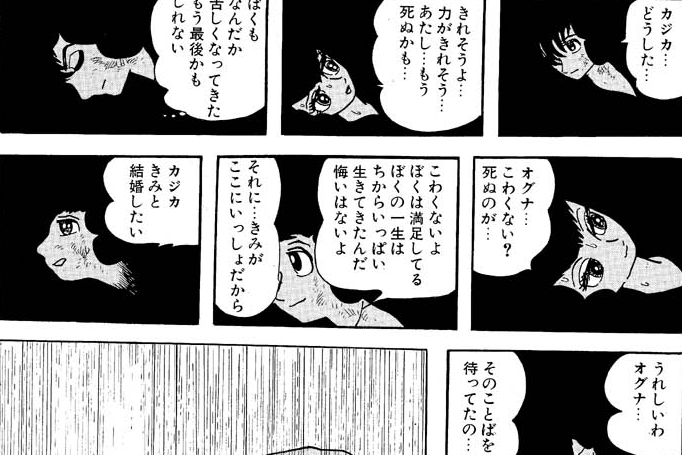

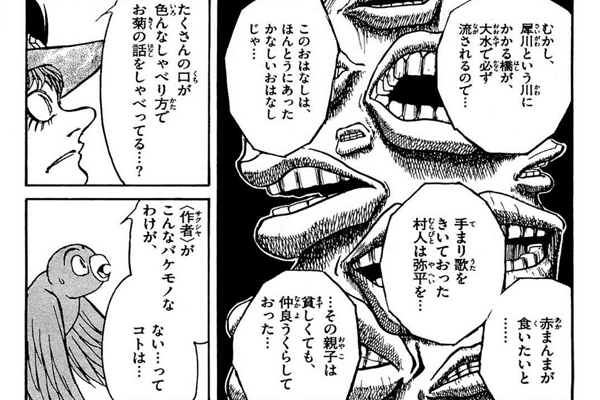

1968年 手塚治虫「火の鳥ヤマト編」

※殉死の風習をやめさせようとするヤマトタケル(オグナ)

※あえなく生き埋めに。

※殉死者たちは抗議の歌を歌う。

※力尽きる。

古墳時代。ヤマト国の王子・ヤマトオグナは、父に命じられクマソ国の酋長川上タケルを暗殺した。しかし父がまちがっていたことを知ったオグナは、父や兄たちと対立。父が亡くなると、殉死者として始末されることになった。オグナを追ってきたタケルの妹・カジカも囚われ、ふたりは生き埋めにされた。

ところが殉死者たちは火の鳥の血を舐めていたため、地中でも死なず、一年にわたって抗議の歌を歌いつづけた。血の効力が切れると殉死者たちは死に絶え、墓は静かになった。

人柱伝説を調べる時、たびたび「火の鳥ヤマト編」のことを思い出した。手塚治虫の漫画は説得力があって、歴史の教科書より鮮明に思い出せる。学術的な誤謬もあるが、歴史に興味を持つキッカケになる。

1987年にOVA化されたが、歴史解説が省かれたため、のっぺりした印象だった。

『日本書紀』によれば、倭彦命が亡くなった時、側近たちが墓の周辺に生き埋めにされたが、数日間も死なずに昼夜呻き続けた。これを哀れんだ天皇は殉死の禁令を出し、野見宿禰が考案した埴輪(はにわ)を殉死者の代わりとする習慣が生まれたという。

つまり古墳時代すでに生き埋めによる殉死は忌避され、廃止されていた。殉死は忠誠心の発露として復権するが、名誉のない人柱が同じように復権だろうか?

1976年 まんが日本昔ばなし「キジも鳴かずば」

※貧しい親子、娘の願い事、盗み

※地主様の決定、人柱、泣きはらす娘

※猟師がキジを撃つ、去っていく娘

伝承との差異は前述した通り。「娘は母親を思い出して、あずきまんま食べたいと言った」「そのため父は小豆とコメを盗んだ」という流れがせつない。成長した千代の白い顔が脳裏に焼き付く。

断言してもいい。藤田和日郎先生はこのエピソードを見ている。

1983年 白土三平「舞様」 - 「カムイ外伝」第2部第6話

※人柱になる代わりに、不自由ない生活を保証される舞様。

※オソロシの滝が止まると、近く洪水が起こる。村人たちは舞様との別れを嘆く。

※カムイは科学的な対策を立てるが、舞様の決意は変わらなかった。

※人柱の儀式。次代の舞様が一部始終を見守る。

岩津領は、十数年ごとに起こる水害に悩まされていた。十年ごとに必要になる人柱を得るため、身寄りのない娘を人柱候補として育てることにした。娘は「舞様」と呼ばれ、隔絶された鳴滝村で世話される。引き換えに村は年貢を免除される。村人たちは舞様を敬愛し、自分たちが飢えても舞様を飢えさせることはなかった。

2年前、追手との戦いに傷ついたカムイは、舞様に助けられた。水害の予兆が起こり、人柱になる決意を示す舞様。カムイは実力で逃がそうとするが拒否される。つづいて科学的な見地から解決策を示すが、舞様の決意を変えることはできなかった。

現在、新しい舞様が村人たちに世話されている。カムイは介入せず、去っていった。

継続的に人柱を排出する仕組みがおもしろい。隔絶され、狂人が多い鳴滝村は、人柱候補を世話するのに絶好の環境だ。よく考えられている。

物語の主軸は人柱の是非ではなく、死に方を決めた人を説得できるかどうかにある。生き残ることのみを追求するカムイとの対比は見事だった。

1992年 まんが日本昔ばなし「もの言わぬお菊」

※無言の抵抗か。

「#0055 キジも鳴かずば」の16年後に作られたリメイク。父親はひとすくいの小豆を盗んだが、領主によって一俵盗んだことにされ、そのまま人柱にされてしまう。残された母親の苦労もつらい。

「#0055 キジも鳴かずば」より悲劇性が強調されているが、あまりショックを受けない。母やお菊の悲しみを、密告した役人や無能な領主への怒りに転換できるから。「#0055 キジも鳴かずば」には明瞭な悪人がおらず、娘は怒りや悲しみを超えた彼方にいた。ひたすら虚無。

悲劇性を高めたほうがマイルドってのは奇妙だ。

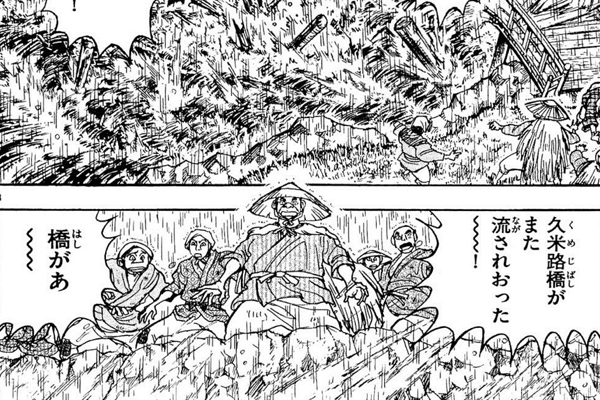

2011年 藤田和日郎「雉も鳴かずば」 - 「月光条例」第22条(17-21話)

※貧しいながらも純真なお菊

※しっかり地名が出てくる

※口伝のため、作者がいない

※やはりこのシーンに集約される

お伽噺世界の異変に立ち向かう「月光条例」シリーズの1つ。

チルチル(メーテルリンク「青い鳥」の主人公)は、「雉も鳴かずば」の世界に迷い込み、お菊の一家と知り合う。やがて弥平が人柱に選ばれてしまい、チルチルは作者を探して結末を書き換えてもらおうとする。しかし民話に特定の作者はおらず、悲劇を食い止められなかった。

「長柄の人柱」が再話されたことなども紹介しているが、解説パートは主体ではなく、「作者が万能ではない」というメッセージが描かれている。

藤田先生らしく、キジを抱いた少女は痛切。

コメンタリー

あれこれ述べてきたが、【ゆっくり文庫】は民話の研究解説ではない。お菊を幸せにするために再話するのだ。よって「まんが日本昔ばなし」を下敷きとした。また「日本伝説叢書」に準じ、娘の名前はお菊とする。「番町皿屋敷」を連想させてしまうが、やむなし。親子の配役は、きめぇ丸×チルノ。文庫劇団では定番に思えるが、親子は初だったと思う。チルノは妻じゃないから、兜巾をつけてない。

身近な人柱伝説

冒頭に「江戸城伏見櫓で見つかった人柱?」のエピソードを挿入し、人柱がどういうものだったか説明する。人柱を知らない人がいるかもしれない。私は「人柱の風習があったとは思えない」という立場だが、「そういうことがあったかもしれない」と思ってもらわないと物語が成立しない。

見つかった人骨は直立しておらず、状態も乱雑だった。専門家の調査で人柱ではないと発表されたが、いっぺん広まったオカルトは消えない。「皇居で人柱が見つかった」という話は語り継がれ、さまざまな媒体に引用された。否定する情報があり、肯定する情報がないにもかかわらず、「宮内庁が隠蔽した」といった尾ひれがついて定着した。

かようにオカルトの払拭は難しい。この事例をみれば、日本人の精神に深く根付いた「人柱伝説」の検証がいかに困難か、想像いただけるだろう。

※咲夜のツッコミパンチ

※投げナイフは見送った。

弥平の家

手毬唄はどうしよう? ゆっくりボイスを調教するのは大変なので、ナレーションを重ねてごまかした。ちなみに手毬はYMMのキャラクターで、アクションで弾んでいる。私はとことんAviUtlを使わないのだ。

貧しい父と娘。病気の娘のため、ひとすくいの小豆と米を盗む──。

典型的な設定と展開だけど、やはり胸を打つ。あずきまんまが、亡き母の思い出につながっているのも悲しい。

振り返ると、娘が「あずきまんま食べたい」と言ったことが悲劇の原因になっている。口は災いの元。

※弾む手毬もYMMのキャラクター。

※濡れタオルの試作:氷嚢、冷えピタは絞れなかった。

庄屋の屋敷

ここから番頭(さくや)と奉公人(めーりん)の視点。奉公人は「いい人」に見えるが、なにも行動してないから、「ふつうの人」である。

※奉公人のうっかり発言も悲劇の元凶だ。

※番役アリス

※チンピラコンビも考えたが、シリアスな状況だから見合わせた。

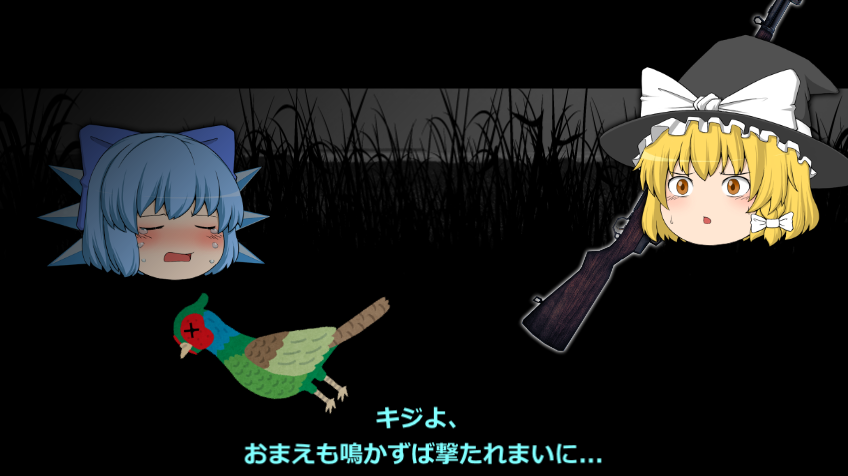

猟師は事情を知らない

猟師は「娘の言葉を聞いただけの他人」でしかないが、のちのちの展開のため「娘の夫」にした。これで雉撃ちに現場に居合わせてもおかしくない。猟師は変わり者で、妻・お菊の事情を知らなかったようだ。だから唖然として、去りゆく妻を追いかけなかった。

※猟師は事情を知らない。

解説パート

人柱伝説について、私が調べたことをまとめる。専門家じゃないから、調査や表現におかしな点があるかもしれないが、やむなし。

本で読んだ知識をまとめるのに比べ、私見を述べるのはきついね。

※解説は目的じゃないが・・・

その先へ

そして「Cパート」。この「Cパート」のため、本編や解説パートはあった。

猟師はお菊を追って、見つけ、寄り添うことができた。そのプロットは当初からあったが、しあわせになったことを明瞭に示したい。いろいろ考え、「あずきまんまと3つの茶碗」を思いついた。

想像してほしい──。

「あずきまんま食べたい」と口走ったせいで、父・弥平は死んだ。そのあずきまんまを、お菊が、家族といっしょに食べる。自分を責め続けた過去を、お菊は克服できたのだ。

変わり者の猟師だから成し遂げられたことと思う。お菊の気持ちを考え、猟師も生まれ育った村に近寄らなかったのかもしれない。

※お菊が、あずきまんまを食べることの意味を、考えてほしい。

※この世でもっともおいしいものを

※ふたたび家族で!

雑記

動画そのものは一年くらい前に完成したんだけど、解説パートに自信がなくって死蔵していた。しかし調査は進展せず、解説が目的じゃないから、公開することにした。間違いを指摘されたら「ごめんなさい」と言おう。

めーりんはあなた

投稿前に、めーりんの立ち位置に悩んだ。

彼が不用意なこと言ったせいで、弥平が人柱に選ばれてしまったように見える。お菊のことを案じながら、具体的な行動を起こさなかった彼に、ヘイトが向くかもしれない。

しかし、彼になにができただろう? めーりんを批判する人は、よっぽど公明正大に生きているんだろうな。コメントで喧嘩してほしくないが、引っかかるものがあってこその昔ばなしかもしれない。

※めーりんは善良で無力で無名の村人だ。

令和元年台風第19号

投稿しようとした矢先、令和元年台風第19号が猛威を奮った。10月13日、千曲川が決壊した。犀川が千曲川に流れ込むところのやや下流だ。

まぁ、気にすることじゃないかもしれないが、水害の真っ最中に水害の動画をあげるのはよくないと思い、しばらく寝かせることにした。

※時事通信(浸水した長野市周辺)

新たな迷信

100年にわたる治水工事によって、千曲川・犀川の水害はだいぶ減ったが、完全に克服されたわけじゃない。日本の気候は亜熱帯化しているので、新たな水害も起こるだろう。ところが水害が減ったことで、「水害なんて起こらない」と軽んじられるようになった。

民主党政権時に「スーパー堤防」の仕分けや、多摩川氾濫の背景に「堤防あると景観楽しめない」という住民の反対運動があったことは、記憶に新しい。科学的根拠が乏しい点では、新たな迷信と言えるかもしれない。

だから治水工事は正しく、じゃぶじゃぶ税金を注ぎ込んでいいってわけじゃない。難しいとは思うが、科学的に判断してほしい。「21世紀の人間は馬鹿だった」と笑われないように。

久しぶりの新作なのに、短くて、悲しい話ですまんな。