1万時間の幻想とサンク・コストの現実

2012年 哲学 仕事

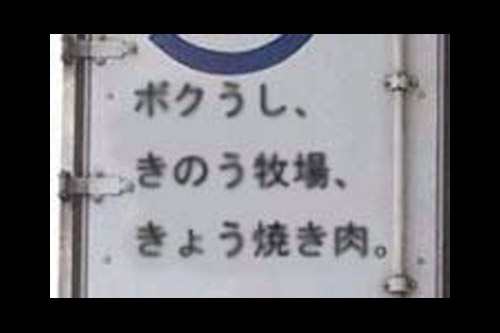

コンプガチャの問題点を、子どもに説明するのは難しい。

いや、大人だって同じだ。人類の歴史がはじまって以来、詐欺まがいの商売が撲滅されないのは、人間の本能が確率計算(=理性)を拒むからだ。

いまフィーバーしてる反原発もそう。1人の死者も出ない原発事故に悲鳴をあげても、毎日ばんばん死者が出る交通事故はスルー。「子どものいのちを守れ!」と叫ぶのは気持ちいいが、理性的じゃない。

1万時間の法則(10000-hour rule)を信じるか?

「1万時間の法則」は、マルコム・グラッドウェル氏が紹介した成功の秘訣。

たとえばモーツアルトが独自性の高いコンチェルトを作曲できるようになるまで、1万時間くらいの練習があった。ビートルズが有名になる前にも、1万時間くらいのの下積みがあった。成功者は、ある日突然成功するのではない。だいたい1万時間の努力が、ブレイクには必要なのだ。

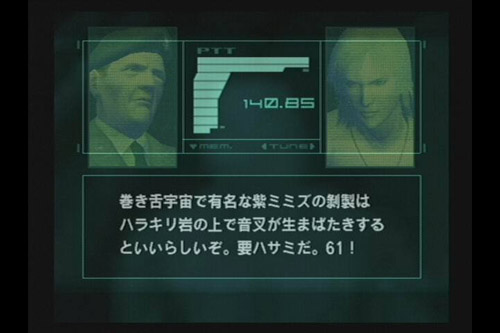

1万時間って、どのくらい? 1日に3時間ずつなら、約10年、5時間なら5年半、8時間なら3年だな。「石の上にも三年」と言うじゃないか。才能がないとか、未知の領域だからとあきらめず、コツコツ積み上げていけば、きっと花開く。あきらめたら、そこでゲームオーバーだよ!

でも……本当に?

サンク・コスト(sunk cost=埋没費用)を認められるか?

サンク・コストは経済学の用語で、「過去の投資のうち絶対に戻ってこない、回収不可能な費用」のこと。回収できないので、サンク・コストは無視しなければならない。

たとえば、ある映画のチケットを2,000円で買ったが、ものすごくつまらないことがわかったとする。この場合、映画を見なければ、2時間を有意義に使えるのだが、多くの人は「もったいない」「元を取らなきゃ」と映画を見てしまい、さらに2時間を無駄にする。

たとえば、あるところにダムを造っていて、工費の半分を使ったところで必要なくなったとする。この場合、工事を止めれば残った費用で新しいことができるのだが、多くの人は「ここまで造ったから」「新しいニーズがあるかもしれない」と続行し、さらに無駄を増やしてしまう。

サンク・コストの意味は理解できても、実生活で認めることは難しい。

◎

払ったものが一定値を越えると、理性はしぼみ、引くに引けなくなる。

詐欺まがいの商売は、こうした心理を突いてくる。最初はわずかな費用で大きな成果を与え、その気にさせる。最終的な費用を伏せて、ちょびちょび追加費用を払わせていくと、「ここで止めたら意味がない」「もう○○円も払ったんだから」と思い込み、破滅に向かってまっしぐら。

ギャンブルにのめり込む人、投資で損切りできない人、デスマーチから抜け出せない人……。みんな同じパターンだ。

だが、理性がつねに正しいのか?

人間は神さまじゃないから、理性的な判断と言っても絶対じゃない。「虚仮(こけ)の一念、岩をも通す」と言うじゃないか。愚直な努力が突破口を開くことはあるし、そうした愚直さが人類を前進させてきた。確率が低いと投げ出してどうする?

さぁ、もう1回やろう。次で当たるかもしれないぞ!

まぁ、人生に賭けは必要だが、賭けは理性の先にある判断で、理性を目隠しするものじゃない。それに無駄と知りつつ興じる世界もあるが、理性を捨てる言い訳にはならない。

詐欺まがいの商売をはねのけるには、最後の最後まで理性的でなければならない。

なるほど、人類には難しい話だ。

![[映画] ボリウッドの衝撃](https://trynext.com/diary/images/130407-2100.jpg)